こんにちは。今年も残すところ数日となりました。

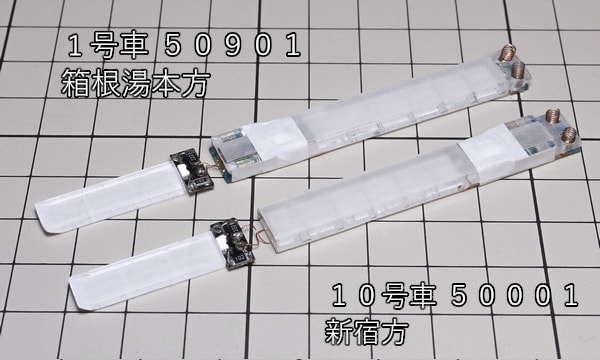

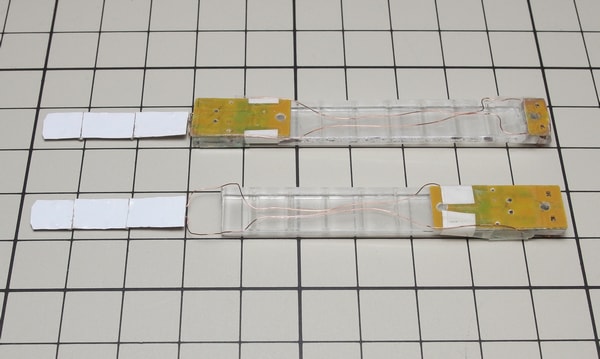

純正室内灯を加工して搭載していたVSEですが、最終的に以下のような形態となりました。

前回記事からかなり変更が生じたため、前編と後編の副題を付けました。

左から、4~7・9号車用(5本共通)、2号車用、3号車用、8号車用、10号車用、1号車用

形態の違いを見ていきたいと思います。

まず中間車5両分から

4~7・9号車は進行方向を箱根湯本方とすると室内灯の取り付け台座が座席の後ろ側となってしまうため、前から照らせるようにLEDの向きを反転して設置します。

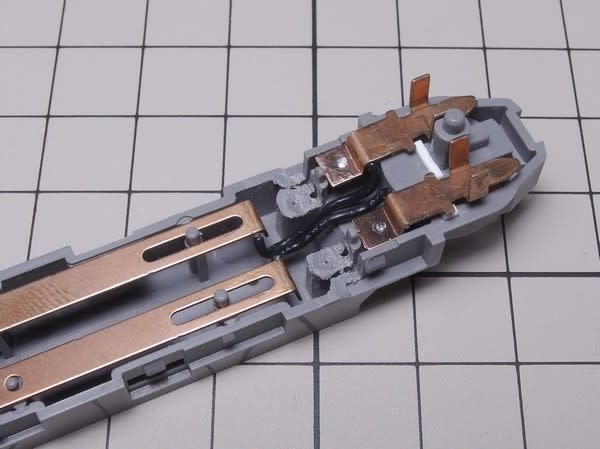

床板側の設置スペースは本来は室内灯の先端側を収容する部分のため、基板の厚み分と左右のテーパ部分を切削し、スプリングも短縮しました。床板の電極加工は進捗編を参照ください。

プリズムの天井面には白いマスキングテープを貼って照度を上げています。

照射面は前回も紹介した通り、フォグラスC-718サンドホワイトAを貼っています。

無加工の室内灯と点灯状態を比較しました。ムラ無く均一に光っていますね。

LED直下はアルミテープを貼り、光源全体を白マスキングテープで覆っています。

床下にセットするとこんな感じ。

続いて2号車用

前編のLEDの加工を除けばテープ類の貼り付けのみで、最も原型を留めています。

VSEは3号車に動力車が設定されているため、床下の構造は3号車を基準に対象な配置です。

このため座席を反転させた場合は2号車のみ純正の室内灯取付部が進行方向側となります。

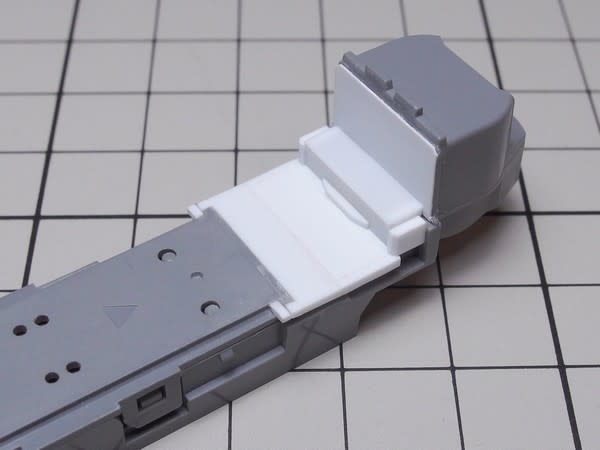

パンタグラフ付きの3号車と8号車は、側窓の天地寸法が大きいため純正の室内灯だとプリズムが横から見えてしまいます。そこで室内灯クリアの導光板(白ライン印刷の旧版)に変更しました。

まず3号車用ですが、こちらは基板のところで元のプリズムをカットし、室内灯クリアのプリズム中央部を組み合わせています。スプリングは動力車なので所定の長さでカットしました。

光ムラ対策でプリズムの2/3くらいは天井側に白いマスキングテープを貼り、照射面はフォグラスC-718サンドホワイトAを貼っています。

8号車用は光源の位置を反転させる都合と、トイレ付近の照度を確保する目的で基板を自作しました。

プリズムは天井側の全面に白マステ、照射面はそのままとしています。

Tomix純正室内灯の使用している部品はLEDとスプリングのみです。チップLEDは側面を遮光して光量を調整、表面もクリヤーオレンジで色味を砲弾型に合わせています。

最後に1号車と10号車

通常席と展望席の間にあった室内灯の取付台座を撤去しているため、共通仕様の中間車と同じ方式で連結面側に接点を設けています。

展望席部もテープLEDをやめて専用基板+プリズム式に変更しました。

1号車の通常席用はシートの前側にLEDが来るように基板を分割しています。

展望室のプリズムも室内灯クリア(旧版)を加工したものになります。

なるべく先端まで照射できるようにボディに合わせて削り込んでいます。

先端部を磨いたあと、正面からの光漏れ防止で断面にホワイトを塗りました。

天井面は最初は座席の位置似合わせて横線を引いて見ましたが効果がイマイチだったため全面マステに変更しました。

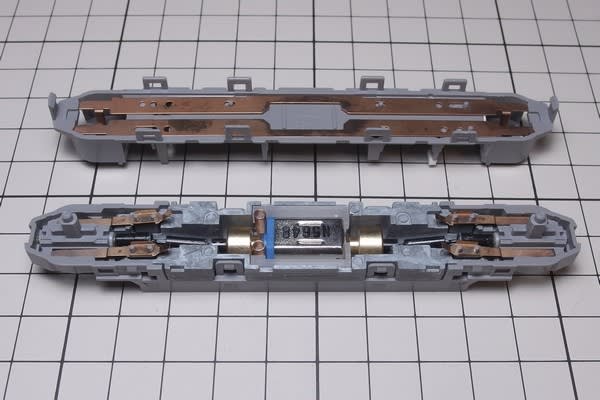

シートを塗装するために分解したので、ついでにモーターをM-9からM-13に更新しました。

台車の集電シューが逆さまのような気がしたのですがこの向きで正解のようです。

年内の完成は叶いませんでしたが、もう一歩なので頑張りたいと思います。

それでは良いお年を

ブログ村に参加しています

↓ ↓ ↓

今回はVSEの中間車におけるハイライトとも言える3号車と8号車の内装に着手しました。

まずは模型では動力車に設定されている3号車から

中央部にカフェカウンター、室内灯の台座付近にトイレがあるはずなのですが何もありません。

ダイキャストフレームから外す際の柔軟性を確保するためでしょうか?

3ボックスあるサルーン席も車端部が盛り上がっており表現されていません。

というわけで、カフェカウンターとトイレはプラバンでそれらしく作りました。

カウンターは8号車と比べるとストレートに近い形状だったので作りやすくて助かりました。

営業停止後をイメージして、シャッターが降りた状態を再現しています。

サルーン席は壁をフラットにして手前の座席からお湯まるとアクリルパウダーでコピーしたモールドを貼り付けました。透明なので塗装しないとよくわかりません…

元喫煙スペースの壁や手前の席の上部にあるプラ棒は室内灯クリアの導光板ガイドです。

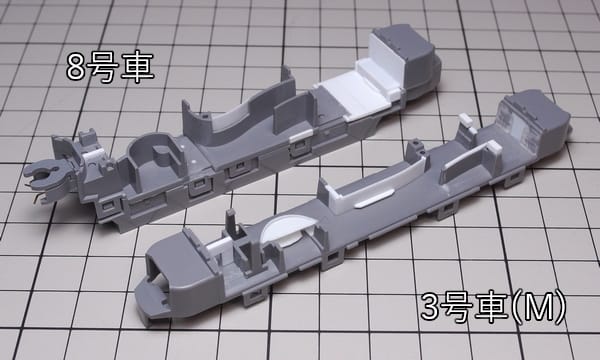

3号車と8号車は他の車両よりも窓の天地寸法が大きく、純正の導光板だと窓から見えてしまうため、厚みが薄い室内灯クリアに置き換えます。全体はこんな感じ

続いて8号車ですが、ここが10両の中で最も難工事でした。

本来は3列ある客室エリアですが、車椅子対応の1列のみ表現されています。

2列目は上げ底の床をフラットにできれば復元できると思い、改造に着手しました。

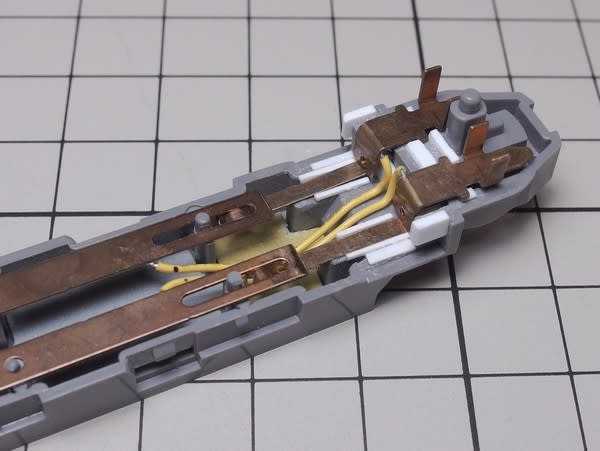

上げ底は集電シューの位置が高いためで、ここを短縮して配線で逃がす構造を考えました。

カットしたメインの集電板と集電シューはネジ止めして通電不良を防ぎます。

集電シューを固定する台座をカットし、切断した端部の集電板が安定するようにプラ棒でガイドを作りました。最後に切断したメインの集電板に配線を半田します。

シートも切断してプラ棒でフラットにしました。連結部のパーツは爪の縦半分をカットしているので強度的に少々不安ですが、一応形になりました。

シートはお湯まる&アクリルパウダーですが、今回は複製に難儀しました。

モールドが深いため、少しずつ固着させていかないと気泡が入ったり欠けたりしてしまいます。

ここで加工は一旦終了したのですが、仮組みしてみるとやはりもう1列も再現したい衝動に駆られ、改修工事を実施しました。その結果が下の写真です。

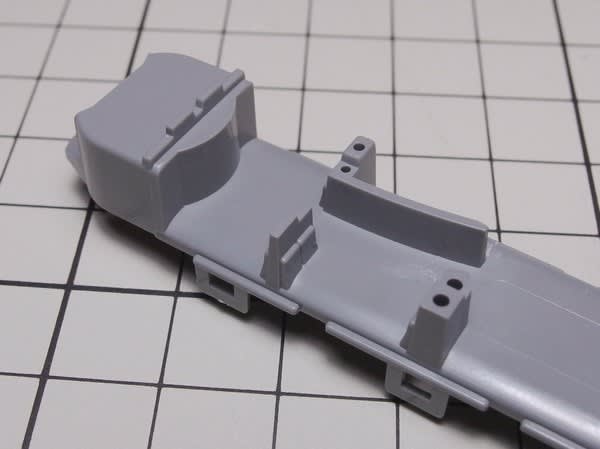

車端部の3列目を再現するために室内灯の台座を撤去して先頭車と同じ方式に変更しました。

台車の集電シューは室内灯クリアの集電板を加工してメインの集電板に接触させて高さを抑制。

写真がありませんが、シートをフラットにしたことによりボディを固定する部分が無くなってしまったため、ガラスの固定爪を車体中央よりに移設しています。

トイレ部はパーツを個別に切り出して床面を下げ置きました。

乗降口の窓が足元まで来ており、少しでも全体を光らせるためです。

カウンターは3号車と同様に営業停止後をイメージしてシャッターをつけました。

8号車は座席を4組用意する必要がありますが、歩留まりが悪いため3Dプリント品にする予定です。

なんとか形になった3号車と8号車。

この2両は内装が木目調なので他の車両とは別に塗装したいと思います。

今年中に完成するかしら?

つづく

ブログ村に参加しています

↓ ↓ ↓

今年の夏に発売されたスイッチバック大全を入手しました。

この本は全国にあるスイッチバックを一冊にまとめた、ファン垂涎のバイブルともいえる書籍です。

私も微力ながら写真提供をさせて頂きました。

スイッチバックが設置された経緯から現在の姿、QRコードによるマップの位置情報などが場所ごとに分かりやすくまとめられています。

個人ホームページが衰退した昨今、改めて書籍による情報の重要性を感じられました。

そんな私も高知へ行く機会がありまして、土讃線のスイッチバック駅である新改駅に訪問しました。

新改駅は停車する列車が極端に少なく、ザ・秘境といった佇まいですが、特急の退避でそれなりに停車時間がありましたので周囲を散策することができました。

渡り線が本線のためストレートな線形なのもスイッチバックらしさがありますね。

有名な坪尻駅もいつか訪問してみたい場所の1つです。

VSEに室内灯を設置する工作の続きです。

折角室内灯を入れたのに、ロマンスカーの顔とも入れる展望席が真っ暗では興ざめです。

ここを照らすには天井に薄型のテープLEDなどを仕込む必要があるのですが、天井が窓上に迫っており真横や真正面からLEDが見えてしまいます。まずはここを何とかしてみます。

前面ガラスは上部の固定部をバッサリカットしてボディに接着することにしました。

ついでにiromizuのB-25ICを裏から貼ってスモーク調にしています。

ボディはテープLEDが入る幅に天井を切削し、運転席のガラスパーツが嵌る台座も合わせて薄くしました。見える部分を傷つけないように養生して慎重に作業を進めます。

表から見ると開口部は運転席のパーツで隠れるため分かりませんね。一安心、、

運転席パーツも内側を削ってテープLEDをより高い位置に貼れるようにしました。

続いて床下側の加工に入ります。

室内灯の接点は純正室内灯の先端側が載る位置に仕込みます。ここにスリット状の穴を2ヵ所開けて、KATOの室内灯用集電シューを加工した電極を設置しました。

裏からみるとこんな感じ、シャーシ側は銅板と接触するように少し立ち上げています。

室内灯はグランライトの切れ端(LED3列分)を並列に接続しました。→プリズム式に変更しました。

トミックスのVSEは座席が新宿方を向いた上り列車を再現していますが、旅情を感じられる下りの箱根湯本向きに仕立てることにしました。

そのため光源を座席の前側から照らせるように1号車はLEDの位置を反転させています。

集電スプリングを固定する金具は撤去し、短くカットしたスプリングを基板に半田漬け。

導光板はスプリングの周囲を床板の電極部に嵌るように現物合わせで削っています。

グランライトは白色を使用して色味調整用フィルターを貼りましたが、後で再調整する予定です。

グランライトに接続するポリウレタン線は天井側に透明テープで固定しています。

本来の室内灯の台座は不要になりましたので、ニッパで撤去してプラ板で埋めました。

ついでに展望席の一番後ろの席と乗降扉の間にあるカウンターを再現してみました。

参考用に実車1号車の扉付近の写真を載せます。

2023年に運転されたサイレントロマンスカーのツアーに参加した際、この展望席の一番後ろの席に乗車したため、カウンターの印象が強く残っています。

プラ板でそれっぽく作りました。茶色で塗装するので接着は後ほどに。

今回はここまで。次回は中間車を進めます。

ブログ村に参加しています

↓ ↓ ↓

2025/1/1 追記 室内灯の構造変更につき訂正。