昨年、令和元年11月14日夜から15日未明にかけて、皇居東御苑に設けられました大嘗宮において、天皇陛下におかせられましては、皇祖 天照大御神さまと、天神地祇(八百万の神)に対し、御代の安寧と、五穀豊穣を感謝し、また祈念申し上げる大嘗祭を御斎行なされました。

今月8日は、憲政史上初めてとなる立皇嗣の礼が挙行され、御即位関連祭祀の中心儀式もほぼ全てお納めになられました。

しかし、古代においては御即位関連祭祀の本当の大トリともいうべき大切な神事がありました。

その神事は「難波八十島祭(なにわやそじまさい)」といい、大嘗祭の翌年に大阪湾岸において執り行われる神事でした。

どのような神事であったかというと、平安時代に著された『延喜式』、『江家次第』によると、新しい天皇陛下の乳母ら祭使一行が難波津に赴き、新天皇陛下の御衣の入った箱を、琴の音に合わせて揺り動かしたのち、最後には祭物を海に投じるという儀式であったと記録されています。

祭の目的は諸説ありますが、難波津は淀川などの運ぶ土砂によって、次第に砂州が広がっていく地であり、国土が生まれ広がっていく、つまりは神秘的なチカラを新しい天皇陛下にも付着(招魂)させて、新天皇陛下にも国土を広く豊かにしていくチカラを授かりますようにという、願いを込めたものだったのではないかと考えられています。また国生み神話の舞台である淡路島に面するという事も要因の一つであった可能性もあります。

記録上としては、嘉祥三年(八五〇年)九月に執り行われたのが最初ですが、奈良時代の文武天皇(聖武天皇の父帝)の御代あたりから、御即位翌年に難波行幸の記録が見える事から、既に古代から執り行われていたとみられ、古くは天皇御自ら執り行うほど大事な神事であった可能性が高いといわれています。

その祭場となったのは最初期の頃は難波津を中心とした北区周辺で、この梅田をはじめ、淀川下流域や、神崎川下流域で行われていたようです。後期になって住吉大社周辺でも執り行われるようになりました。

そのうち、北区周辺で伝承が残っているところとして、

伝承が残る神社

・生國魂神社(元は大阪城あたりに鎮座・大阪市中央区)

・海老江八坂神社(大阪市福島区)

・香具波志神社(大阪市淀川区)

・御霊神社(大阪市中央区)

・田蓑神社(大阪市西淀川区)

・垂水神社(大阪府吹田市)

・富島神社(大阪市北区)

・坐摩神社(元は八軒屋浜あたりに鎮座・大阪市中央区)

・露天神社(大阪市北区)

・八王子神社(大阪市東成区)

・姫嶋神社(大阪市西淀川区)

・澪標住吉神社(大阪市此花区)

島名

・歌島(大阪市西淀川区)

・江之子島(江小島・大阪市西区)

・加島(假島・大阪市淀川区)

・九条島(衢壌島・南浦・大阪市西区)

・小島(大阪市淀川区・神津神社)

・五反島大阪府吹田市

・竹島(大阪市西淀川区)

・佃島(大阪市西淀川区)

・出来島(大阪市西淀川区)

・富島(利島・大阪市北区)

・中島(大阪市東淀川区)

・御幣島(大阪市西淀川区)

(中世以前から名前が見られるところを抜粋・あいうえお順)

などがあり、まさに古代の北区周辺は「八十島」の名にふさわしい地であったとみられます。

当宮の場合、戦災で史料の殆どが焼けてしまった為、類推でしかありませんが、御祭神、嵯峨天皇さまも今から約1200年前に梅田に行幸になられたという当宮の伝承と、また当宮の前身神社であります「神野太神宮」の「神野」とは嵯峨天皇さまの御名ですが、平安時代当時、天皇陛下の御名は乳母の名から採ったという説もあり、その乳母が祭使となって執り行う八十島祭の事を思いますと、当宮の創建にも八十島祭と何らかの関わりがあったとしても不思議では無いようにも思います。

この大阪梅田は古代、天皇陛下の御即位において、大変重要な場所であったという事を、この御即位から一年が経った今、ぜひお心にお留め置き頂ければ幸いです。

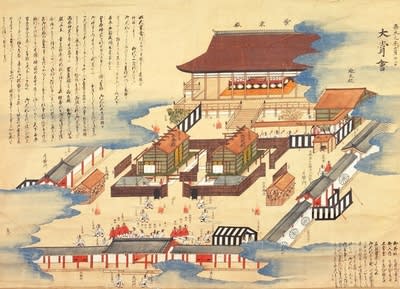

写真は昭和天皇御即位大礼時に再現された人形による八十島祭模型と、本日朝撮影した淀川河口の舞洲西端から淡路島方面を望む写真。

今月8日は、憲政史上初めてとなる立皇嗣の礼が挙行され、御即位関連祭祀の中心儀式もほぼ全てお納めになられました。

しかし、古代においては御即位関連祭祀の本当の大トリともいうべき大切な神事がありました。

その神事は「難波八十島祭(なにわやそじまさい)」といい、大嘗祭の翌年に大阪湾岸において執り行われる神事でした。

どのような神事であったかというと、平安時代に著された『延喜式』、『江家次第』によると、新しい天皇陛下の乳母ら祭使一行が難波津に赴き、新天皇陛下の御衣の入った箱を、琴の音に合わせて揺り動かしたのち、最後には祭物を海に投じるという儀式であったと記録されています。

祭の目的は諸説ありますが、難波津は淀川などの運ぶ土砂によって、次第に砂州が広がっていく地であり、国土が生まれ広がっていく、つまりは神秘的なチカラを新しい天皇陛下にも付着(招魂)させて、新天皇陛下にも国土を広く豊かにしていくチカラを授かりますようにという、願いを込めたものだったのではないかと考えられています。また国生み神話の舞台である淡路島に面するという事も要因の一つであった可能性もあります。

記録上としては、嘉祥三年(八五〇年)九月に執り行われたのが最初ですが、奈良時代の文武天皇(聖武天皇の父帝)の御代あたりから、御即位翌年に難波行幸の記録が見える事から、既に古代から執り行われていたとみられ、古くは天皇御自ら執り行うほど大事な神事であった可能性が高いといわれています。

その祭場となったのは最初期の頃は難波津を中心とした北区周辺で、この梅田をはじめ、淀川下流域や、神崎川下流域で行われていたようです。後期になって住吉大社周辺でも執り行われるようになりました。

そのうち、北区周辺で伝承が残っているところとして、

伝承が残る神社

・生國魂神社(元は大阪城あたりに鎮座・大阪市中央区)

・海老江八坂神社(大阪市福島区)

・香具波志神社(大阪市淀川区)

・御霊神社(大阪市中央区)

・田蓑神社(大阪市西淀川区)

・垂水神社(大阪府吹田市)

・富島神社(大阪市北区)

・坐摩神社(元は八軒屋浜あたりに鎮座・大阪市中央区)

・露天神社(大阪市北区)

・八王子神社(大阪市東成区)

・姫嶋神社(大阪市西淀川区)

・澪標住吉神社(大阪市此花区)

島名

・歌島(大阪市西淀川区)

・江之子島(江小島・大阪市西区)

・加島(假島・大阪市淀川区)

・九条島(衢壌島・南浦・大阪市西区)

・小島(大阪市淀川区・神津神社)

・五反島大阪府吹田市

・竹島(大阪市西淀川区)

・佃島(大阪市西淀川区)

・出来島(大阪市西淀川区)

・富島(利島・大阪市北区)

・中島(大阪市東淀川区)

・御幣島(大阪市西淀川区)

(中世以前から名前が見られるところを抜粋・あいうえお順)

などがあり、まさに古代の北区周辺は「八十島」の名にふさわしい地であったとみられます。

当宮の場合、戦災で史料の殆どが焼けてしまった為、類推でしかありませんが、御祭神、嵯峨天皇さまも今から約1200年前に梅田に行幸になられたという当宮の伝承と、また当宮の前身神社であります「神野太神宮」の「神野」とは嵯峨天皇さまの御名ですが、平安時代当時、天皇陛下の御名は乳母の名から採ったという説もあり、その乳母が祭使となって執り行う八十島祭の事を思いますと、当宮の創建にも八十島祭と何らかの関わりがあったとしても不思議では無いようにも思います。

この大阪梅田は古代、天皇陛下の御即位において、大変重要な場所であったという事を、この御即位から一年が経った今、ぜひお心にお留め置き頂ければ幸いです。

写真は昭和天皇御即位大礼時に再現された人形による八十島祭模型と、本日朝撮影した淀川河口の舞洲西端から淡路島方面を望む写真。