「獅子切り」①より

駒ケ根市五十鈴神社「鍾馗」

昭和61年9月23日撮影

「鍾馗」とは何か。以前にも触れたがあらためてウィキペディア Wikipediaより引用して見よう。その縁起について諸説あるなかで、中国の唐代に実在した人物だとする説話を紹介している。

ある時、唐の6代皇帝玄宗が瘧(おこり、マラリア)にかかり床に伏せた。玄宗は高熱のなかで夢を見る。宮廷内で小鬼が悪戯をしてまわるが、どこからともなく大鬼が現れて、小鬼を難なく捕らえて食べてしまう。玄宗が大鬼に正体を尋ねると、「自分は終南県出身の鍾馗。武徳年間(618年-626年)に官吏になるため科挙を受験したが落第し、そのことを恥じて宮中で自殺した。だが高祖皇帝は自分を手厚く葬ってくれたので、その恩に報いるためにやってきた」と告げた。夢から覚めた玄宗は、病気が治っていることに気付く。感じ入った玄宗は著名な画家の呉道玄に命じ、鍾馗の絵姿を描かせた。その絵は、玄宗が夢で見たそのままの姿だった。

「日本では、江戸時代末(19世紀)ごろから関東で鍾馗を五月人形にした」と言われ、我が家でも初節句の折にオチュウニンさんから鍾馗が描かれた掛け軸をいただいた。まさに「長い髭を蓄え、中国の官人の衣装を着て剣を持ち、大きな眼で何かを睨みつけている姿」。鬼よりも強いという理由から関西には屋根に鍾馗像を置く風習が始まったという。「昔京都三条の薬屋が立派な鬼瓦を葺いたところ向かいの家の住人が突如原因不明の病に倒れ、これを薬屋の鬼瓦に跳ね返った悪いものが向かいの家に入ったのが原因と考え、鬼より強い鍾馗を作らせて魔除けに据えたところ住人の病が完治した」(ウィキペディア Wikipedia)と言うのだ。かつて石像にも「鍾馗」が祀られていることについて触れた。

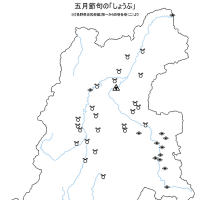

さて獅子の練りの先頭に邪気を払うかのごとく鍾馗が登場する。大御食神社の獅子練りでは面をつけた役者の先頭に立つ。この鍾馗に続いて「鬼」「天狗」が加わる。やはりいずれよりも強い者という意識がそこにはある。練りがいつから始まったものかははっきりしないが、これらの役者がいつの時代かに加わっていったと思うのだが、羽広のように鍾馗対獅子という争いが演じられるという説話はほかに聞かない。大御食神社獅子練りなどにも獅子との直接対峙はない。しかしながら、「鍾馗」が登場する獅子舞に「獅子」は悪事を働いたという、獅子を悪者として捉える考え方が定着していることは確かなのだ。下伊那に夥しく分布する獅子練りにも天狗や鬼は登場しても鍾馗を見ることはない。

ところで鍾馗と獅子という関係を見ると、獅子にまたがる鍾馗という絵が描かれている。葛飾北斎の「鍾馗騎獅図」や英一蝶の「鍾馗図」などである。「獅子より強い」、もちろん天狗や鬼よりも強いという鍾馗が獅子の首を落とす、という所作ができあがっても不思議ではないのだが、そうした所作を大御食神社などの獅子練りに実見することはない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます