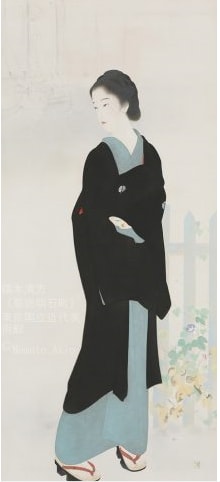

今年6月、長く所在不明だった鏑木清方画伯の「築地明石町」の絵が、

「新富町」「浜町河岸」とともに発見され、東京国立近代美術館に収蔵されました。

まぁ私など、しょっちゅう見に行けるわけでもなし、どこにあってもおなじなんですが、

私がまだ結婚前から行方不明になり、目にできるのは、それまでに撮られた写真などのプリントもの。

印刷技術がいまほどよくはない時代ですから、はてさて「本物に近い色」なのかどうなのか…。

3枚見れば3枚とも微妙に色がちがったりして…それがはっきりわかるわけですから、

やっぱりうれしい~!いつか本物に会える機会があるかもしれないと思うと心踊ります。

さて、この「築地明石町」、絵のモデルが誰だとか、描かれた経緯だとかは今日はパス。

話題にしたいのは「着方」です。

先日、「美の巨人たち」と言う番組だったと思うのですが、女優の酒井美紀さんリポート番組で、

あのスタイルをまねた姿で川べりにたちました。それがどうのと言うのではなく、

着付けのときに「じゅばんを着ないんですね」というお話しになりました。

「素袷(すあわせ)」という着方です。

明治の終わりから大正初期に流行ったといわれる着方で、文字通り「袷をじゅばんなしで着ること」。

確かにじゅばん、着ていません。

この「素袷」は「素合わせ」ではなく「素袷」と、わざわざ「袷」と言う文字を入れているのですから、

「袷の着物」だったと思うのですが、肝心の築地明石町では「単衣」のように見えます。

実際「素袷とは単衣の着物をじかに着ること」と言う記述もあります。

なぜ流行ったのかは、調べてみてもよくわからないのですが、いわゆる「粋な着方」として、

粋筋の女性に好まれたとか。あわせて黒繻子の掛け衿に素足、と言うのも流行ったのだとか。

こちらが足元。畳表の千両(のめりともいいます)ゲタに素足、です。

同時に見つかった「新富町」も「浜町河岸」も、黒繻子の掛け衿です。

黒い掛け衿は、江戸時代からありますが、当時の庶民は絹は着られませんから、

この場合は「絹の着物に黒い掛け衿」なのでしょうね。

さて、この「素袷」ですが、時期は初夏から夏、築地明石町の絵には、女性の足元に朝顔があります。

そして羽織を着ていても、足は素足です。

つまりは決して暖かくていい気候…ではなく、暑さにかかる時期、ですね。

ちなみに江戸時代の俳句の「歳時記」には「素袷」は「夏の季語」として載っているそうです。

ご承知のように今の時代、着物は厳格に守るならば、袷は5月の31日まで。6月からは単衣になります。

でも、時期も、また生活習慣や暮らしぶりなども、今と比べると違うところがたくさんありますから、

一概に夏に袷っておかしいよねぇ、それに羽織も絽じゃないよねぇ…と言う素朴な疑問を呈するのは、難しいんですね。

鏑木画伯は、明治11年生まれ、明治の半ばごろから絵を始めたそうですから、

実際に「素袷」をみているのでしょう。そうなると「単衣」か…。

ややこしいことですが、単衣の着物を普通にじゅばんの上に着ればいいものを、

わざわざ袷の着物を肌襦袢の上に直接着る、ということになるわけで、はてさて涼しいのかどうなのか。

そこがおしゃれというもので、袷だからいいのよ、なのかもしれませんし、

袷でも単衣でもいいけど、とにかくじゅばんナシがいいのよ、なのかもしれません。

たぶん、袷も単衣もいたのではないかと思います。

こういうことって「~でなければならない」よりも「こうしたらステキ」で使われるものだったのではないかと思っています。

そんなこんなをツラツラ考えておりましたが、今、この着方をしたら「あらちょっと」といわれてしまう。

それもまた残念なことです。ずっと言っていますが、着物に限らずいろいろなものが「かわっていく」こと、

コレは避けられないことです。また避けずに変わっていくことが「進化」であり「改善」であり、

それが定着していくことが、文化であるわけです。

着物も100年前、200年前、300年前と遡っていけば、今とは違うところがたくさんあります。

それぞれの時代に、それぞれの状況に合わせて、いろいろなことが変わってきて今に至るわけです。

ただ、残念なことに、一度着物は廃れかけましたから、順当な変化ではなく、

基本的なことがあれこれすっぽ抜けたまま、さらには商売上の都合で、売り手作り手の都合のいいことが、

「これが着物です」と、言われてしまったり、はたまた、自分の時代のことが「正しいこと」と、

それを教えるのではなく押し付ける状況があったり…。

結局、ある日着物を着てみようかと思ったら、どれが正しいのか、どれが普通なのか、

よくわからなくなってしまっていたわけです。

新しい着方、と言うものがよく出てきたりします。

若い方が、半衿にレースをつけたり、着物に靴や帽子だったり…。

それのすべてを否定するつもりはありません。それもひとつの「変化」だと思うからです。

ただ、変わるには基本がなければなりません。

伝統工芸といわれるものの数々も、たとえば漆工芸にしても、陶芸にしても、

もともとの基本的な、伝統的なものは大切にして、そこから上に積み重ねるようにして、

今の時代にあったものを作り始めています。

着物は積み重ねようとしたら「なかった」…の状態に近いです。

だから「基本」「伝統」という視点で守るべきものをきちんと残していかねば、

ただの奇をてらった思い付きだったり、奇抜なはやりものだったりになってしまう恐れがあるわけです。

実はこの「素袷」が今に残らなかったことは、それなりに「残らなかった理由」があるはずです。

今となってはその理由はわかりませんが、こういう着方があったということは記録や写真があったわけで、

もっと前の時代では、廃れてしまった「何か」が、もっとたくさんあるのだと思います。

残る残らないではなく、基本があるからそこからいろんなものが出てくる…という

当たり前のことを、していかなければならないと思うのです。

「浴衣にレースの半衿」は、「素袷」とは違う「ハヤリもの」だということ、それをどうしたら理解していただけるか。

それを考えていくのが、私がやりたいこと…なのだと思っています。

初めて知りました。

なるほど、よーくみると襦袢を着ていない。羽織物まで来ているのに軽く見えますね~

着物の世界は奥が深いとつくづく感じ入りました。

耳で聞いても「アワセ」と言う言葉が「袷」だとは、

最近知ったので、へぇぇと思っています。

自由にいろんな着方もあるのが着物、

なにやら余分に固まっている今の着物の世界が、

ちょっと勿体無いと思っています。

ほんとに奥が深いですー。

「素袷せ」とは、粋な風情が満載ですね、意味深でもあるし。

袷に黒羽織で出かけたけど、お泊りすることになりちょっと、涼しいので襦袢は着ずに散歩に出た。。とか?

先ほど「着物好き」で投稿したものですが、すでに「着物好き」さんがいらっしゃるようなので、「です」を追加させていただきました。

今日は、もう少しだけ、前の記事を読ませていただきます。

コメントありがとうございます。

知らないことが出てくると、いろいろ想像をかきたてられますね。

ブログは長いのですが、半分からあとは、諸事情で、

すつかり着物話題から離れていまして…。

過去記事でお楽しみいただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。