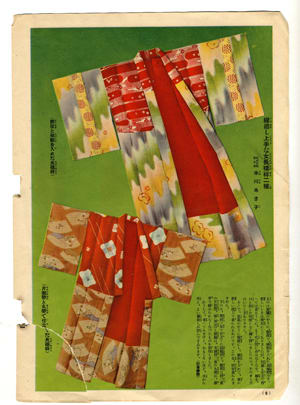

写真は「二部式」のちょうどいい写真がありませんでしたので、

古い本(昭和8年)の「繰り回し」の写真。

右上のじゅばんは、元々長じゅばんだったものの「いいとこ取り」繰り回しじゅばん。

胴の赤地に白い柄部分、腰から下の壷垂柄部分、それと、どうしても足りなかった分を

両袖の真ん中に、黄色地に赤い丸柄の部分。これで3種のじゅばんを足して「1」にしたわけですね。

袖の真ん中に入れるのは、「袖割り」というそうですが、ここは外からは見えません。

下の茶色っぽいのは、赤いところが普通の帯の表地、茶色のところは丸帯、

丸帯は片側帯の倍ありますから、これで帯3本分でできたじゅばん…ということになります。

帯からじゅばん…なんて、今のものでは考えられませんが、昔の帯は錦紗もモスリンも羽二重も、

染のものがたくさんあったんですね。

さて、昨日コメントで「二部式じゅばん」、つまり「うそつき(真ん中が晒し)」ではないものについての

ご質問がありましたので、ちょっと書いてみようと思います。

サイズは二部式の場合は、通常の「うそつき」のサイズでOK、作り方も同じでOKです。

一般的に売られている「うそつき」は、胴部分が晒しです。そこを元々のじゅばんの生地で作るだけです。

裾よけは、木綿と絹の縫い合わせになりますから、絹が傷みそうでいやなときは、

全部絹でもかまいませんし、腰の部分だけ胴裏のような白い絹を使ってもOKです。応用ですね。

つまり…自分の着物ライフで、いかに気軽に着るか、ラクに使うか…それを考えることも、

「好きにしていい部分」です。この自由さがなければ「うそつき」も「端縫い着物」も生まれません。

私は、過去にうそつきを何組か縫っていますが、前よりも後ろの身頃を10センチくらい長くしたものがあります。

そのため脇はスリットを深く入れました。まあ単純に長いほうがお尻あったかーい…というのと、

普通のうそつきでも脇スリットを多く入れると、衿元の合わせを深く出来ます。

私は当時、うそつきには衣文抜きは面倒でつけませんでしたので、たまにじゅばんの衿を下にひくのに、

後ろが長いほうがひきやすかったから…なんていうとんでもない理由もありました。

で、次が「全部正絹」のうそつきではない二部式じゅばん、ですが、これは作るときの状況でかえていました。

何度も書いておりますが、私は見事にガリガリでした。152センチで40キロあるかないか。

ウエストで一番細い時代は56センチです。細くていいわねぇ、とよく言われましたが、

それは「細くてもあるべきところにお肉があれば」のことです。胸もないわ、お尻もないわ…ただの丸太みたいなものです。

せめて胸だけでも「あんこ」で大きく見せようと、当時流行し始めの「ワイヤーブラ」を買ったら、

ワイヤーが肋骨にくいこんでアザになったし…。

そんな体型ですから、市販のうそつきの下の裾よけは「胴に回りすぎる」…ので、途中をつまみ、またタックをとって、

タイトスカートのようにして、更に上の晒し部分を半分に折って、そのなかにタオルを入れて、

少しでも腰の周りを太くするようにしていました。身に添わせるのもタイヘンだったわけで。

しかし今のように、自前の「脂肪性補正」が十分になると、伸縮のない晒し部分は

今度は逆に「脂肪を広げて抑える」役目を果たしますから(大事です、これっ)、今はそのまんまです。

というわけで、今の私の「絹の二部式」は、上は市販のうそつきと同じサイズ、同じ作り方、

下は腰の部分に晒しをつけた作り方、つまりまったく同じなんですが、別にこだわらなくてもいいと思います。

最近のものは(たぶん4~5年前に作ったと思いますが)、呉服屋さんに「これはどう作る?」といわれて、

暑がりだから胴貫、袖は無双、下は袷、晒しつき、ひもではなく角三角。

「角三角」というのは、晒しの部分につける紐をやめて、晒しだけをそのまま伸ばした感じで、

三角におって仕上げたもの。これは結ばずにはさみこみます。

ひもや帯が締まりますから、外れて落ちてくる心配はありませんが、気になるようなら、

安全ピンなどで留めても可(万が一にも刺さらないようにカバーつきで)です。

つまり、自分の都合や体型、使おうとする生地の分量などで、自由に工夫すればいいわけです。

長じゅばんと比べて「うそつきや二部式の使い勝手ははどうか」…

これは当たり前ですが「腰」の部分が一枚ではありませんから、もたつく、と感じる人もいます。

下には当然肌じゅばんと裾よけを付けていますから、おなか部分は、前で重ねるものが3セットになるわけです。

私は、例えば訪問着などの時には古典的(保守的?)に「肌じゅばん、裾よけ、長じゅばん」と着ますが、

オシャレ着のときなどは、肌じゅばんと裾よけのかわりに「着物スリップ」です。

上下つながっているので、おなかがもたつきません。しかもゆかた用だと楊柳なので、汗もよく吸い取ってくれます。

夏だろうが冬だろうが、自分の体質にあわせりゃいいんです。

おうち着物は、動き回ったり暖房あったりで暑いので、肌じゅばんなし、うそつきだけで、

下は裾よけだけか、少し寒いと洋風のステテコみたいなのはいてます(スラックス下、とかいうもの)すべりがいいので。

これも和装にはステテコもスカートもありますから、それでもいいのです。

着物用ステテコは股上が浅くて、トイレでおろしやすいものが多いです。

私はいつも「着物で『~でなければならない』ということは、それほど多くありません」と言います。

産まれたときから洋装の中で暮らしていれば、自分が直接着なくても「情報」は、ちゃんと積み重なります。

女性であっても、ネクタイにはいろいろな巾のものがあるとか、いろいろ結び方があるとか知っていますよね。

そういうことは、情報の中で暮らせば、いつの間にか一般常識として頭に入っているわけです。

着物にはその「毎日の暮らしの中にあふれている情報がない」から、なんでも「初対面」、

なんでもイチから覚える…になるというだけのことで、いろいろ着物に関わって、着物が身近になってくると、

決まりごとは「規定」ばかりではないとわかってきます。

応用編は自分で考えてもいいわけで、そのときに「ここだけはかえない」がわかればいいのです。

最初に繰り回しのじゅばんの写真を出したのは「完成形」がわかっていたら、

あるだけの生地で、その形にすると着物は着られるものになる…という意味で…。

じゅばんは「袖口」「袖の振り」「たまに裾」の三箇所が外から見えるところです。

そこに統一されたものがあれば、真ん中晒しでも、腰の辺りが残り布三段つなぎでも、

なんでもいいのです。

「うそつき」という言葉は、日常使う言葉としては不快な思いにつながる言葉ですが、

着物で使われる用語となると、実にうまいシャレなのだと思いませんか?

着ていますが、一度裄は大丈夫

なのに肩幅と袖巾が違ったので

大うそつき(着物に袖だけ縫いつける)と

裾除けを作った事があります。

脱がなければ分からないのですから

臨機応変でうそつきもいいものだと

私は思っています。

「ごまかし」というと、言葉はわるいけれど、

ラクに、便利に着られたら、

いろんな工夫があったほうがいいですよね。

気候調節、というか、

肌襦袢と長じゅばんと着物を着るのが

暑くてたまらないからです。

真冬以外はうそつきと着物(とファンデーション)だけです。

真冬は薄~い、スリップを重ねます。

(真冬の外歩きはババシャツを着ます)

2部式を着るのは市販で簡単に手に入るからです。

だから、お嫁ちゃんには

胴抜きの長じゅばんを誂てあげました。

洗濯が簡単なように袖と裾除け部分はシルックです。

着るのも容易、お手入れも容易。着ていても快適。

と3拍子揃っていると自負しています。

絹の長じゅばんは着る喜びはあるでしょうけれど、

サポートしてくれるお手伝いさんのいない

現代の暮らしでは、着物自体が

ちょくちょく着るわけにはいかない

高級なおしゃれ着になるだけだと思います。

着物が手軽なものになるためには

現代の生活にマッチした下着が不可欠ですが、

それを邪道であると思わせる風潮が

私にはとても悲しいです。

着物が決して窮屈であったり

暑かったり、帯が不安であったり

そんなものではないようになってほしいです。

(ついでに言えば、現代の帯の結び方も、

着物離れの大きな一因なので悲しいです)

ほんとになんだか「暑さ」を感じますよね。

更年期の性ばかりではなさそうで、年々着方も変わっていく気がします。

私は絹でも、ものによりますが家で洗ってしまうので、素材は、

けっこうバラバラ…。

アレルギーはないのですが、なぜか首の周りと手首のあたりが、

時々素材でチクチクして赤くなるので、それを気をつけています。

そんなにヤワだった?なんていわれるんですけどね。

おっしゃるとおり、ほんとに「なにをわざわざ窮屈にしているのか」と思います。

ラクに着る、ということは、別にだらしなくなると言うことではないんですけどねぇ。

つい最近、洗える絹、というので長襦袢をつくったのですが、あれこそ二部式にしたかったです…。

二部式は、うそつきしか知らなかったもので。残念です。

余り布もあるし、作り直そうかなあ…。

二部式で、後ろをちょっと長くするの、いいですね。

衣紋を直すのに、左右の襟肩開きのあたりの裾を引くといい具合に引けるのですが、前後が同じ長さだと帯のたれ先がちょっと上がってしまうので。

うそつき、わたしも肌襦袢・長襦袢を着ると暑くなってきたら、着ます。冬は肌襦袢の下に更にババシャツを着たりしてますけど…。

普段にも着ますけど(めんどくさいから)、冬はやっぱり七分袖のシャツの上からです。

お役に立ててよかったです。

決まっているわけではないのに、まわりにあるものが全部そうだと、

これなんだって思ってしまう。

そういうことから抜け出すのも、今は着物の楽しみかなと思っています。

ババシャツ、昔は着ていたのですが、太ったせいか暑くて…

今はランニングスタイルのシャツ…ですわぁ。