桶は日本人が作り出したもの…のように見えますが、実はこれも中国伝来のもの。

日本では、まげわっぱが主流でした。

写真は我が家の曲げわっぱ、飯切りの桶より手近に置いてあったもんで…。

昨日、コメントで頂きました「桶」で手のついているもの、いないもの、フタのあるもの、ないもの…。

それをお題にいただいて、書いてみます。

まず手のついていない桶と言っても、大きさや深さはいろいろです。

浅いものは「盛り桶」、わゆる「飯台」とか「飯切り」と呼ばれているもの。「寿司桶」とも呼ばれますね。

でも、大きくて浅いもの…たらいですねぇ。

小さめで浅い盛り桶には、持ち手のついたものがあります。

片手で持つようなタイプ(お風呂の湯を汲む桶みたいな)は「手つき盛り桶」。

持ってぶら下げるようになっているものは「おかもち」、出前の時などに使います。

お寿司や魚、時には皿に盛った料理など、要するに「運搬用」ですね。

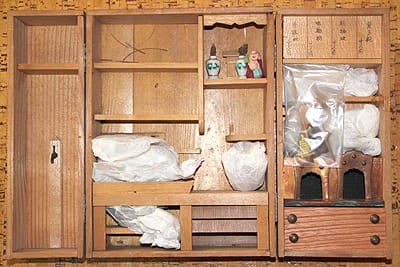

昨日ご紹介した「大きいほうのおままごと」、全部だすとこまごまなので、とりあえず開けた状態。

右側に竈があって、左右が閉じられるようになっています。

これにいろいろ桶が入ってましたので、見本として…。

手がついていて、深いものは一般的には「水汲み桶」ですが、お墓で使うものは「花桶」なんて呼び方をします。

手がついていなくて深さのある普通の桶は、使い道によってそれぞれ名前をつけて呼びました。

「洗い桶」とか大きいと「馬草桶」とかですね。

またフタは用途によってつけたりつけなかったり、自由でした。フタをつけたものは「フタつき○○」ですね。

おひつは「飯櫃(めしびつ)」のことですが、「乗せびつ」或いは「地びつ」と呼ばれるのは、

フタが一枚の板で、上に持つところが二本並んでついているもの。上の写真の右から2番目ですね。

「江戸びつ」は、フタが缶や箱のように、きっちり被せられるように作ってあるタイプ。我が家はこれでした。

まだ実家にあります。母は元気なころは、炊飯器で炊いても、必ずおひつに移していましたね。

桶は糊を使って貼り付けるとか、隙間を何かで埋めるとか、そういうことをしません。

円形になるわけですから、当然普通にまっすぐな板では合いませんから、微妙にカーブをつけるわけです。

このカーブをつけるための「ナタ」もちゃんとあるわけで、包丁のようにまっすぐではなく、

上から見るとカーブした「刃」のナタです。

これを板に当てて割っていくと、自然と同じカーブした板ができるわけ。

そして組み合わせたらバラけないように「箍(たが)」をはめ込むわけですね。

さて、桶の素材は「板」ですが、先達たちは、ナニがいいか長年の経験から「椹(さわら)」「杉」「檜」など、

目的に合った木を選んできました。また切り出した板の使い方も違います。

桶の周りの板って木目とか節とかはありません。みんな上から下に筋がきもちよく通っています。

中心に近い部分の柾目板を使っているから。また「樽」は逆に柾目ではなく 、外側に近い「板目」を使います。

ただし、目的によって変わります。

「桶」と「樽」の違いは、原則ですが、桶はフタは別、樽はフタもはめ込み…。

これもまた、それを製造するところなどでは違います。

これが家庭用「樽」、たぶんしょうゆ樽、お酒の場合もありますね。

要するに「桶」は道具として使うのに、原則としていつもは空っぽで、

ものを入れて運んだり、一時的に容器として使う…樽はそれで長期保存したり、発酵などに使う…です。

この目的の違いから、板の目も違うわけで、これは板の水分の吸収率や「反り」などを考えて、

適したものを使っているから…。この辺の説明…すみませんちゃんと覚えていません。

ただ、板目の木は、その水分を吸収したり放出したりの度合いが板ごとに違い、

乾燥によって「反り」が出るので 、樽の板は裏と表を交互に組む…とはきいたことがあります。

私が子供のころは、まだお風呂は「木の桶」でした。洗い桶も「木」、湯を汲む手桶も「木」でした。

富山の銭湯では、今でも「ケロリン」と名前の入った黄色のプラ桶を使っていて、

それがレトロだど喜ばれているそうですが、私には「プラのケロリン桶」の記憶はありません。

家のお風呂でも銭湯でも「木の桶」を、あのタイルの床に置くとカコーンと音がする。

あの音、プラ桶では出ないと思うんですがねぇ。

洗髪するときは、その分の料金を払い、大きな桶を使わせてもらいました。

洗髪用桶も、レトロなのはプラで白くて三本足…なのだそうです。こりゃ見たことアリマセン。

もちろん私が若いのではなく、私は更にヒト時代前だから…えぇそうですともさ。

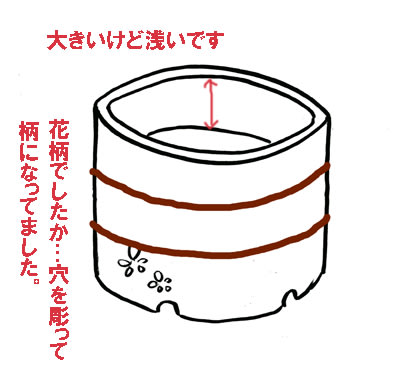

実物はまだあるでしょうか、私が通っていた銭湯ではこんなのでした。

直径は、たぶんですが、30~35センチくらいだったと思います。

色塗ってませんが、白のプラではなく、あくまで「木」ですー。

片膝立てて座ったり、膝を突いて前かがみで髪を洗うのに具合がいいように高さがあって、でも桶そのものは浅くて、

子供のころの記憶ですが、深さは15センチあったかな。一応洗髪料金は別に払ってもらっても、

大きな深い桶では、お湯をたっぷり使われちゃいますからねぇ。

場所によっては、湯船の脇から、裏の三助さんに「洗髪します」と声かけて、別にお湯をもらうところもあったとか。

女湯には「ふろイス」はなかったように思います。すいているときは、桶をもう一つ持ってきて裏向きに伏せて、

それをイス代わりにしましたが、子供だったからできたこと、大人のお尻サイズじゃいたいですー。

家庭用風呂桶も小判型の木製、浴室といわずに昔は「湯殿」といいました。

戸を開けて湯殿にはいるとホワ~ンと木の匂いがする…懐かしいなぁ。

お風呂のおもちゃも以前紹介しました。これ。

あらら、なんだかだんだん懐古タイムになってきてしまいましたね。

古いものは、確かに耐久性や衛生面で、今のものより劣るのかもしれません。

お湯でふやけてふにゃった古ーい桶のふち、ちょっとケバだっているところをむしったら

「乾いたらトゲになるやろ!」と叱られましたっけ。

父がけばだったところを乾いてから紙やすりでゴシゴシ…。そんな記憶もいいものです。

さて、我が家には「レトロ桶道具」はどれくらいあるのかな。飯切りだけや~ん。

ご飯炊きを教えてもらい毎朝炊きました。

炊き上がったらお櫃に移して・・いつしか

ジャーになり今は炊飯ジャーですものね。

子供の頃使っていた道具を見て、懐かしく

思い出しました。

旦那様は 全く興味が無く 不要! の一言

これ以上 物を増やせないという事もあり

買う事が出来ずにいます。

私は竈は使ったことがないのですが、

ガスコンロ(むかーしの)で、母が炊いてまして、

それを見て覚えました。

今でも停電になっても苦労せずゴハン炊けるのは、

母のおかげですわ。

昔の道具って、なんかあったかみがありますね。

私も最近は、炊飯ジャーでそのままなんですが、

少し前まで、おひつに移してました。

やっぱり違いますよ。自然素材ってすごいものです。

スマートフォンから昨晩拝読していたのですが

お礼のコメントが遅れて申し訳ありませんでした。

一言で「桶」と言っても用途毎にこんなに細かく

分かれているんですね。

桶と樽の素材の使い分けのこと、非常に興味深かったです。

小さくてかわいらしい置物、昔の道具、手でつくる小物、古布とそれにまつわるお話しなどなど、とんぼさんのお家に遊びに行けたら、きっと楽しくて楽しくて、帰れなくなってしまいそうですね!!

それにしても多岐にわたる「桶」の名称、いずれは

全く聞かれなくなってしまうのではと残念にも思いました。

情緒深く丁寧に物や事象をあらわす日本語が

どんどん廃れてしまうのがもったいないなと。

「風が吹けば桶屋がもうかる」なんて諺も、

語源を説いてもピンとこなくなったりして。

昔は自然素材しかなかったから、それの特徴を

よく知ることが大事だったのでしょうね。

ザルも今はプラかステンレスですが、

我が家ではそうめんのときだけは、

昔ながらの竹製を使っています。

どんどんなくなっていくものが多いですが、

使ってみれば、よさがわかるものもたくさんあるんですけどねぇ。

「日本」はどこへ向かっているんでしょうねぇ。