今日は伸子日和…ではありませんで、あんまりお陽さまが照っていると、

濃い色なんかはヤケちゃうんですね。

一番いいのは曇りでわずかに風のある日、です。

そんなこともいってられないので、今日やっちゃいましたが…。

そうそう私のはあくまでバサマのやっていたことのマネゴトです。

素人仕事であることを、ご理解下さい。

さて、まず洗濯の方は以前に書いてありますから、洗った…として、

これから伸子張りを始めまーす。

まずその前に、伸子張りの張り木を引っ張る場所を決めておいてください。

強く引きますので、しっかりした場所、柱とかフェンスとか…。

動かないものにしてください。

紐を結びつける形になりますので、上下にズレたりもしないように。

私の場合は、張り木の両端に金属製の輪をはめる形なので、

その輪を結びつけた紐を張れるところ、でフェンスにしています。

最初の見本は、輪を嵌める形ではなく、紐を引いて締めるタイプです。

さて、まず張り木を広げますが布は濡れていますから、

下にビニールの風呂敷などを敷くといいです。

張り木を広げると、こんなふうに針がずらりと並んでいます。

(下側が針、上の丸い小さいのが「受け側」の穴です)

ここに布をはめこむわけですが、ちと順序が逆になりましてすみません。

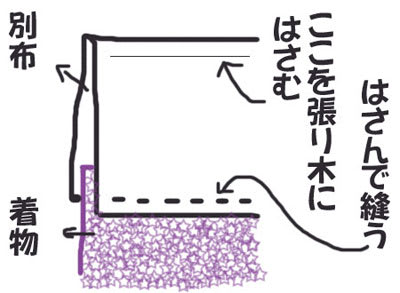

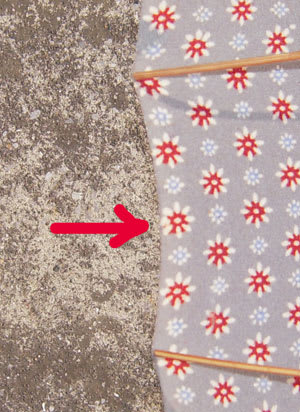

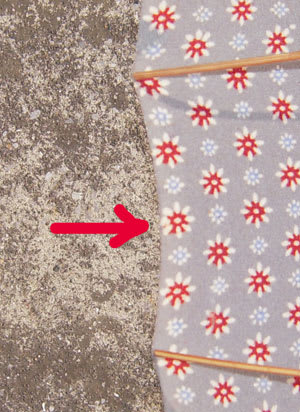

まず、布に別布をつけます。

これは、そうしないと布にこの細かい針穴が一列にあくからです。

絵に描いてみるとこんな感じ。

ただ、我が家では材料用ではじはそのままカットするようなことが多いので、

別布はつけません。弱りがきている布や、

これからまた着物などに仕立て直すものなどは、別布を使ってください。

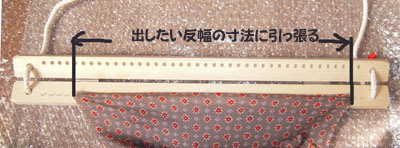

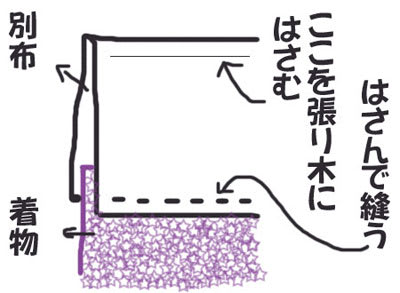

布を広げて、針にさしますが、縮んでいるものは出したい幅に広げます。

このとき、布が張り木にまっすぐに入るように(つまり直角に)してください。

両端を針に刺したら、真ん中もちょんと押さえて少しだけ針に刺します。

指先をささないようにきをつけて。

そして反対側の張り木をかぶせます。グッと押さえてください。

ブチッという感じで、全部の針がささって固定されます。

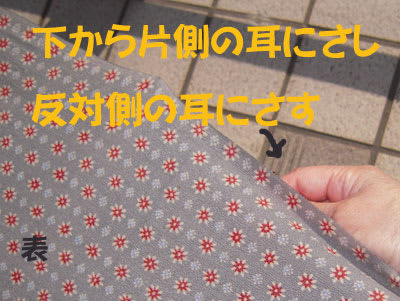

布のもう一方も同じようにして、これで表で広げるわけですが、

このタイプの張り木を使うとき、どちらか片方の紐を、

写真のように一回下からぐるりとまわします。

これは、風であおられたりして、張り木がパカッとあいてしまわないためです。

ここから先はすみません、私の使いやすいいつもの張り木でしています。

まず、片方を固定したら反対側の固定ですが、できるだけピンと張ってください。

家庭では、長くても3メートルくらいと思いますが、

たるみをできるだけなくすように張ります。

そのためにも相手はしっかりした柱なんかがいいわけです。

張りましたら伸子をうっていきます。

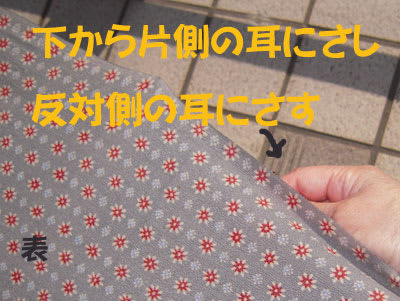

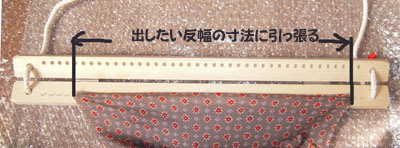

まず本来は…表側を下に向け、下から伸子の先の針をさします。

ちょっと片手でカメラもっているので、うまく撮れていませんが、

下から布の耳のはしにさして、そのまま伸子をたわませて反対側の耳にさします。

これは慣れるとパパッとできるそうですが、私はどうもうまくできないので、

表側を上に向けて、上からしています。

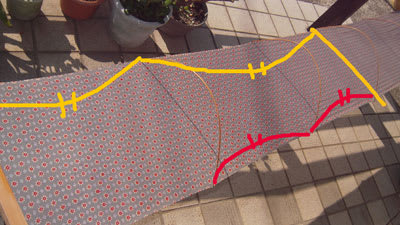

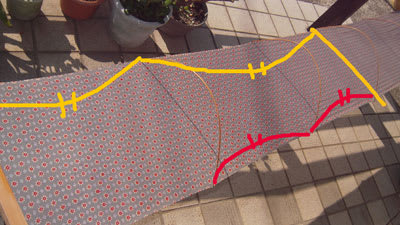

伸子をうつときに一番きをつけることは、布の横糸に対して平行に、

経糸に対して直角に…、ここでななめになると、布がゆがんで乾いてしまいます。

下の写真は、とっても悪い極端な例ですが、こうすると布が曲がって引っ張られる

というのはお分かりいただけると思います。

柄に惑わされたりしやすいのです。気をつけてください。

まず、全体の真ん中にうち、次にその左右の真ん中、更に真ん中…という具合に

等分で何箇所かうちます。この伸子を上に書いたようにまっすぐにうてば、

間を埋めていく伸子もそれに並べるのでまがりにくくなります。

布地にもよるのですが、ちりめんなど縮むものは、

この時点で少し多めに等分でやっておくといいです。

紬などは30cmくらいあいている状態でも大丈夫です。

何箇所か伸子をうつと、全体が落ち着きます。

ここからは布地によってで伸子の間隔をかえます。

紬やお召しなど、縮みのないものは10cmから15cm間隔くらいでも大丈夫。

縮む素材は2cmとか1.5cmくらい、細かくうちます。

ちりめんはの場合ですが、たとえば本数が少ないと、

こんな感じで、伸子の間が「弧」を描いてしまいます。

細かくうつと、こんな感じ。「弧」が小さくて直線に近くなります。

つまりは、トップの写真のように細かくこんな感じにうつことになります。

糊付けをするときは、全部伸子を打ち終わったら、裏側に刷毛で糊をひきます。

あとは風任せ…で乾かしましょう。

空気が乾燥していたり、風が少し強めだと、まだ全部伸子をしないうちに

乾いてしまったりしますので、最初に水分の多い状態で始めるのも手です。

そしてこれはとても大事なこと、なのですが、

針の先に注意すること!

伸子の針はほんとに小さくて、よーく見ないと老眼の私なんか見えません。

縫い針の先がほんの1~2ミリ、先に飛び出してると思ってください。

うっかりひっかけると、ネコにひっかかれたようになります。イタイっすよ。

また、やりおわったあとも、針がそとに出ていますので、

そばを通るときなど気をつけないと、洋服を引っ掛けたりします。

つまり、伸子張りをするときは、誰かがそばを通るとか、

子供がまわりで遊ぶとか、そういうことのないように、十分気をつけてください。

それと、何かのはずみでうった伸子が外れると、

たわませておさえていた竹がはずれるわけで、パーンと飛びます。

よくあるのは、古ーい布をはったとき、布のみみも弱っていて、

さしてしばらくしたら、みみの部分が裂けて、伸子が飛んでしまう場合です。

そんなときは、はじより少し内側にさします。

また紬などでみみがつれてひっぱれているときは、みみ部分にななめに

切り込みを入れます。本体の生地部分まで切らないようにしてください。

くれぐれも、自分もほかのヒトもケガしないように!

乾いたら、伸子をまずはずします、ムリにひっぱらず、何本かつかんで、

その下に手を返していれ布を斜め向うに押すようにすると外れます。

全部はずしたら、張り木からもはずします。

伸子張りをすると、糊付けしなくても、ほんとにパリッと気持ちよくなります。

ちりめんの幅だしは、本来はここから更に両みみの細かい「弧」を消すのに、

はずしたら布を巻いて両端に霧吹きをかける…とかいろいろあるのですが、

いいものの場合はプロに任せるのが一番です。

自分で何か普段ものを作るとか、小物にかえるとか、

そんなときだけ自宅でやればいいと思います。

手間はかかりますが、自分でできると楽しいものですよ。

それと、あまりにもパリッとするので「なんかつくろー」という気になります。

今週はまた半ばにちょっと天気が崩れて、そのあとはやっと春本番の様子、

お花見もいかなきゃねぇ…。

追記 たまたま今日、あの「だるまやさん」で、湯のしの記事が

ありました。このキカイがあるから、ちりめん地などの

「弧」を描いた縁もあとで修正できるわけです。

これの簡易型が、こちらの過去記事です。

これを使わないために、細かく伸子をうつというわけですね。

(使いなさいっての…)

濃い色なんかはヤケちゃうんですね。

一番いいのは曇りでわずかに風のある日、です。

そんなこともいってられないので、今日やっちゃいましたが…。

そうそう私のはあくまでバサマのやっていたことのマネゴトです。

素人仕事であることを、ご理解下さい。

さて、まず洗濯の方は以前に書いてありますから、洗った…として、

これから伸子張りを始めまーす。

まずその前に、伸子張りの張り木を引っ張る場所を決めておいてください。

強く引きますので、しっかりした場所、柱とかフェンスとか…。

動かないものにしてください。

紐を結びつける形になりますので、上下にズレたりもしないように。

私の場合は、張り木の両端に金属製の輪をはめる形なので、

その輪を結びつけた紐を張れるところ、でフェンスにしています。

最初の見本は、輪を嵌める形ではなく、紐を引いて締めるタイプです。

さて、まず張り木を広げますが布は濡れていますから、

下にビニールの風呂敷などを敷くといいです。

張り木を広げると、こんなふうに針がずらりと並んでいます。

(下側が針、上の丸い小さいのが「受け側」の穴です)

ここに布をはめこむわけですが、ちと順序が逆になりましてすみません。

まず、布に別布をつけます。

これは、そうしないと布にこの細かい針穴が一列にあくからです。

絵に描いてみるとこんな感じ。

ただ、我が家では材料用ではじはそのままカットするようなことが多いので、

別布はつけません。弱りがきている布や、

これからまた着物などに仕立て直すものなどは、別布を使ってください。

布を広げて、針にさしますが、縮んでいるものは出したい幅に広げます。

このとき、布が張り木にまっすぐに入るように(つまり直角に)してください。

両端を針に刺したら、真ん中もちょんと押さえて少しだけ針に刺します。

指先をささないようにきをつけて。

そして反対側の張り木をかぶせます。グッと押さえてください。

ブチッという感じで、全部の針がささって固定されます。

布のもう一方も同じようにして、これで表で広げるわけですが、

このタイプの張り木を使うとき、どちらか片方の紐を、

写真のように一回下からぐるりとまわします。

これは、風であおられたりして、張り木がパカッとあいてしまわないためです。

ここから先はすみません、私の使いやすいいつもの張り木でしています。

まず、片方を固定したら反対側の固定ですが、できるだけピンと張ってください。

家庭では、長くても3メートルくらいと思いますが、

たるみをできるだけなくすように張ります。

そのためにも相手はしっかりした柱なんかがいいわけです。

張りましたら伸子をうっていきます。

まず本来は…表側を下に向け、下から伸子の先の針をさします。

ちょっと片手でカメラもっているので、うまく撮れていませんが、

下から布の耳のはしにさして、そのまま伸子をたわませて反対側の耳にさします。

これは慣れるとパパッとできるそうですが、私はどうもうまくできないので、

表側を上に向けて、上からしています。

伸子をうつときに一番きをつけることは、布の横糸に対して平行に、

経糸に対して直角に…、ここでななめになると、布がゆがんで乾いてしまいます。

下の写真は、とっても悪い極端な例ですが、こうすると布が曲がって引っ張られる

というのはお分かりいただけると思います。

柄に惑わされたりしやすいのです。気をつけてください。

まず、全体の真ん中にうち、次にその左右の真ん中、更に真ん中…という具合に

等分で何箇所かうちます。この伸子を上に書いたようにまっすぐにうてば、

間を埋めていく伸子もそれに並べるのでまがりにくくなります。

布地にもよるのですが、ちりめんなど縮むものは、

この時点で少し多めに等分でやっておくといいです。

紬などは30cmくらいあいている状態でも大丈夫です。

何箇所か伸子をうつと、全体が落ち着きます。

ここからは布地によってで伸子の間隔をかえます。

紬やお召しなど、縮みのないものは10cmから15cm間隔くらいでも大丈夫。

縮む素材は2cmとか1.5cmくらい、細かくうちます。

ちりめんはの場合ですが、たとえば本数が少ないと、

こんな感じで、伸子の間が「弧」を描いてしまいます。

細かくうつと、こんな感じ。「弧」が小さくて直線に近くなります。

つまりは、トップの写真のように細かくこんな感じにうつことになります。

糊付けをするときは、全部伸子を打ち終わったら、裏側に刷毛で糊をひきます。

あとは風任せ…で乾かしましょう。

空気が乾燥していたり、風が少し強めだと、まだ全部伸子をしないうちに

乾いてしまったりしますので、最初に水分の多い状態で始めるのも手です。

そしてこれはとても大事なこと、なのですが、

針の先に注意すること!

伸子の針はほんとに小さくて、よーく見ないと老眼の私なんか見えません。

縫い針の先がほんの1~2ミリ、先に飛び出してると思ってください。

うっかりひっかけると、ネコにひっかかれたようになります。イタイっすよ。

また、やりおわったあとも、針がそとに出ていますので、

そばを通るときなど気をつけないと、洋服を引っ掛けたりします。

つまり、伸子張りをするときは、誰かがそばを通るとか、

子供がまわりで遊ぶとか、そういうことのないように、十分気をつけてください。

それと、何かのはずみでうった伸子が外れると、

たわませておさえていた竹がはずれるわけで、パーンと飛びます。

よくあるのは、古ーい布をはったとき、布のみみも弱っていて、

さしてしばらくしたら、みみの部分が裂けて、伸子が飛んでしまう場合です。

そんなときは、はじより少し内側にさします。

また紬などでみみがつれてひっぱれているときは、みみ部分にななめに

切り込みを入れます。本体の生地部分まで切らないようにしてください。

くれぐれも、自分もほかのヒトもケガしないように!

乾いたら、伸子をまずはずします、ムリにひっぱらず、何本かつかんで、

その下に手を返していれ布を斜め向うに押すようにすると外れます。

全部はずしたら、張り木からもはずします。

伸子張りをすると、糊付けしなくても、ほんとにパリッと気持ちよくなります。

ちりめんの幅だしは、本来はここから更に両みみの細かい「弧」を消すのに、

はずしたら布を巻いて両端に霧吹きをかける…とかいろいろあるのですが、

いいものの場合はプロに任せるのが一番です。

自分で何か普段ものを作るとか、小物にかえるとか、

そんなときだけ自宅でやればいいと思います。

手間はかかりますが、自分でできると楽しいものですよ。

それと、あまりにもパリッとするので「なんかつくろー」という気になります。

今週はまた半ばにちょっと天気が崩れて、そのあとはやっと春本番の様子、

お花見もいかなきゃねぇ…。

追記 たまたま今日、あの「だるまやさん」で、湯のしの記事が

ありました。このキカイがあるから、ちりめん地などの

「弧」を描いた縁もあとで修正できるわけです。

これの簡易型が、こちらの過去記事です。

これを使わないために、細かく伸子をうつというわけですね。

(使いなさいっての…)

おはようございます。

コメントありがとうございます。

まず「博多帯」とのことですが、一口に博多といっても、ピンキリです。

柄の色糸が使われている場合は、洗うとふにゃる…と聞いたことがあります。

本場のいいものは、洗ってもどうということはない…のだそうですが。

それと色落ちにも気をつけないとです。

安いものは、織り柄の部分が縮んだりしてフレアがかかったり…。

説明が細かくなるかしらと思って思い出しました。

私よりはるかに伸子張りも板張りも経験しておられる「おつう様」のブログ。

紗博多半幅の洗濯がありますので、ご紹介しておきます。こちらの方が実践編ですからカクジツです。

http://ameblo.jp/turu-room/entry-10597070063.html

おつう様のお宅は、長いまま張れるところがあるのでうらやましく思っているのです。

我が家は解いた着物の場合は、片身ごろずつなどに分けて、3メートルくらいにおさまるように、

一枚の着物を回数分けてやっています。

帯のように長いものの場合は、我が家のような庭先ではムリですが、

6メートル干せる場所なら、帯もいけるでしょう。

反物そのものを自宅で伸子張り…というのはあまりないことだと思いますが、

12メートル以上を張る場所は、なかなかないですねぇ。

家の中で干すもの…という道具は、私も写真でしか見たことがありませんが、

いずれにしても家庭で伸子張りや和裁そのものをしなくなって、

道具は消えています。

今回は帯ですので、たぶん伸子を張らずアイロン仕上げの方がいいと思いますが、

今後着物の伸子張りをするとして、部屋の中というのはお勧めしません。

お一人で暮らしておられるのなら、なんとか大丈夫かとも思いますが、

伸子の針はほんとにちょっとひっかかってもケガをします。

あまりヒトの通らない長い廊下でもあればいいと思いますが…。

部屋の中で…なら「張り板」の方がいいと思います。今は「張り板」そのものを売っていませんので、厚手の板を買ってきてDIY…ですねぇ。

また、伸子を70本お持ちとのことですが、この生地の写真でも説明しておりますが、

縮む素材だと、打つ本数が多くなります。私は片身頃で約3メートルを張りますが、150本以上使います。

それでも、写真のように反の端はなみなみになりますから、

最後に丸めて反端だけ霧吹きをかけたりという手間をかけます。

私の場合は、だいたいが加工するものなので、そのままですが。

昔は縮む素材は、家庭用の湯のし器で必要な巾だしをしました。

今は伸子道具同様、探してもなかなかありません。京都でたのめるツテはあるのですが「たいへん高価」です。

私は和裁はせいぜい浴衣か単衣ていどで、しかもおウチ着物程度ですので、

この程度でも十分ですが、和裁をなさる方は、どこまでも丁寧になさいます。

おおざっぱな説明で申し訳ありませんが、よろしかったら右メニュー「とんぼへお便り」から、

またご質問等お寄せください。

着物のことが知りたくてネットサーフィンしていたらここへ辿り着きました。

着物の考え方や、今と昔の違いのことなど

沢山勉強させていただいております。

いつもありがとうございます。

私も自分でできる事は自分でやろうと思い、ヤル気満々で着尺用張り木2本と伸子針70本ほどを購入しました。そこで伸子張りのご経験をお持ちの方にご相談したくて今回書き込みさせて頂きました。よろしかったらご回答ねがえませんでしょうか?

じつは、購入後になって気づいた馬鹿な私なのですが、私はアパートに住んでいまして

よく考えたらベランダのスペースだけではとても伸子張りは出来そうにないのではないかと...。

ギリギリで6m弱はあるらしいのですが...

かと言って、うちのアパートは小さい子供が沢山住んでいるのでアパート敷地内の共同スペースを借りての伸子張りへの方法に変えるのは危険ではないかと思っています。

張り板ならベランダでもできそうなのでそちらを買おうかとも思ったのですが、

私が現時点ですぐに洗い張りしたいものは

正絹の博多帯なので、糊づけしたとしても

ピンッと張れるものでないとダメなのではないか...?と勝手に妄想(?)しております。

そこで、室内で伸子張りする方法はないかなと思ったのです。洗い桶で優しく手洗い後、

洗濯機で30秒から1分くらいの脱水したあとに室内で伸子張りし、その後に糊づけする、という方法はどう思われますか?

邪道かな...。

洗濯機で反物が痛んでしまうでしょうか...?

また、室内で伸子張りするための

木製で出来た反物干し(伸子張りしつつ、

そこに干せるらしい?)する物が昔はあった、なんて情報を又聞きしたのですが

もしご存知でしたらその名前を教えていただけないでしょうか?

検索ワードを色々考えて検索しても全く

引っかからなくて情報が入らないのです

(-_-;)

基本的には正絹生地の物を洗い張りする予定です。洗い張りも伸子張りも全て初めてで、

着物の勉強を始めたのもそんなに前ではないので、勉強不足も多々あるかと思います。

よろしかったらご教授願えませんでしょうか?

よろしくお願い致します。

また、

お役に立ててなによりです。

伸子張りのことでなにかありましたら

いつでもどうぞ。

右上メニューの「お便り欄」から、

メールくださっても結構ですので。

心ウキウキです 購入し挑戦したいと思っていります。またよろしく!

伸子の道具はこちらのHPの

ショッピングページで買えます。

田中直染料店

http://www.tanaka-nao.co.jp/new/shopping.html

一番下の「染色道具・容器…」のところを見ると、

「張り木・伸子」ともにあります。

ちょっと細かいのでゆっくり探してください。

細かい質問にも答えてくださいますよ。

道具をどこで購入すればようやらと金額はといろいろなやんでます。

説明は毎度苦労しております。

それにしても、湯のし機がほしい!?

どこへ置くのよって話しですね。ははは。

母が伸子や張り板を使っていたころを思うと、

面倒なことでもやってみたいと思うのです。

きれいになるって嬉しいですもん。

これで和裁ができりゃ、言うことないんですが。

あらら、すでに洗礼を受けちゃいましたかー。

ほんとに痛いでしょ。

おふろに入るとしみしみして…。

がんばって気をつけながら、

やってみてください。

おきばりやす~!

ひろいところでばーっとやってみてください。

気持ちいいですよぉ。

何を隠そう、やるたびにキズだらけ~。

セーターはみんな糸が出てますー。

それでもさっぱりするのが楽しいです。

湯のしの記事を書いたときに、伸子を張ったところと張っていないところで"弧を描いてしまう"ということをどう伝えようかなぁとちょうど悩んだのでした。

弧を描く、という言葉を使えばいいのかぁ。

参考にさせてもらいます♪

“こんなになってるんだ~”なんていじっていたら、さっそく伸子の針の洗礼を受けてしまいました。

お天気と相談しながら、まずは片袖からやってみようと思ってます。

とってもわかりやすくてありがたいです~~!!こうして手順を追ってると、「もうできた!」気持ちになってしまう私…。

とにかく、色々やってみたい!あちこち傷だらけになりそうですが、張りもの 縫物・楽しみます

本当にいつもありがとうございます!

こうして見せて頂くと、しなくても

コツが分かるんですが、でも本当に

手間仕事ですね。

私だったら指先血まみれ、洋服も引っかける

くちですわ。