筆者訳を全文公開したので、その逐条解説を試みる。

第一節

資本主義の最大の欠陥は、完全雇用の達成が不可能であることと、資産・所得の分配が専制的で不公平なことである。完全雇用達成の問題は一般理論で明確に触れてきた。しかし資産・所得の格差の解決については、二つの重要な問題が残っている。

*解説

一般理論は社会正義の立場から書かれているが、そのことを声高には語っていない。あくまで経済学上の雇用についての一般理論である。しかし目的は社会正義の実現であって、そのことは本章を読めばよく分かる。一般理論に立って社会と向き合おうとしているのだ。

そもそも社会哲学social philosophyとはなんだろう?

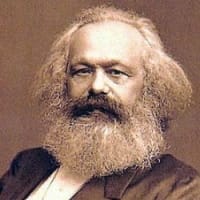

あまりなじみがない。英語版wikiによると社会哲学者には、ソクラテスもプラトンもマルクスもヘーゲルもルカーチもルフェーブルもアルチュセールも含まれておりsocial philosophy and policyと使われている。社会哲学というのは聞きなれないが、それは日本には存在しないからだろう。政策あれども哲学なし。なんか納得してしまう。

19世紀は、それこそ哲学⇒社会哲学の時代であった。「世界を解釈することではなく変革すること」が追求された。その意味で社会哲学とは「世界を解釈することではなく変革すること」を目的とした学問であるといってもいいだろう。現代日本での語感としては社会思想に近いかもしれない。もっとも社会思想もとっくに「死語」か「暇人のお遊び」になったような気もするが。

一般理論は経済学書である。社会哲学を扱っているわけではない。あえて最終章を「社会哲学上の結論」と名付けたのは、当時活発に闘わされていた社会哲学の闘技場に自ら名乗りをあげたものとしか考えられない。

ケインズもまた「世界を解釈することではなく変革すること」を目指したのである。

イギリスでは、19世紀末以来、所得税、累進課税(Surtax )、相続税等の直接税の発達によって資産・所得の巨大な格差の是正が進んできた。

*解説

先行訳のようにSurtaxを付加税と訳すと直接税にならない。累進課税であろう。現代日本においては直接税・間接税の両方によって税引き後の方が格差が大きくなっていることに注意。再分配後の方が格差が大きい。まさしく新古典派の天下となっているのだ

多くの人々が直接税による格差是正を進めようとしているのに対して二つの理由から反対する人々も多く格差の是正は停滞している。反対の理由の一つは脱税が税制を骨抜きにしてしまうのではないか、税の負担から企業家精神が委縮するのではないかということである。しかし主たる問題は次のような「信念」にあると私はにらんでいる。それは個人が貯蓄すればするほど資本は成長し、資本の成長の大部分の原資は富裕層の余剰資金の貯蓄にかかっているという信念である。

*解説

この種の議論は現代でも散々聞いてきた。曰く「所得を税金で持っていかれるとやる気をなくす」「海外に資金が逃避する」「富裕なのはその人の努力の結果である」等々

しかし最も問題なのは「資本の成長の大部分の原資は富裕層の余剰資金の貯蓄にかかっている」という信念であると言う。「完全投資」状態に近づくと問題は貯蓄不足ではなく投資不足⇒資金余剰になっていくからである。

脱税や起業家精神について一般理論は答えを持たない。しかし二番目についての答え解答は明確だ。今まで見てきたように完全雇用達成までは消費性向が低ければ、当然投資も鈍るので、有効需要の水準が低くなり資本の成長を阻害する。完全雇用状態でのみ消費性向が低いことが資本の成長を助ける。今のイギリスでは公共団体の貯蓄も公債の償還も適度な水準を超えており、全体の消費性向を向上させる所得の再分配政策が資本の成長にとって有益であろう。

*解説

完全雇用未達成のときに公的債務を減らしたり再分配政策を緩和することは有害である。取るべき手段は真逆である。再分配政策による格差是正は、特に不況時には、資本の成長を促進するのだ。しかも現代の資本主義は、自由放任にすればするほど不況になるという特徴を持っている。

「脱税や起業家精神について一般理論は答えを持たない」

そんなこと知るか!お前ら考えろ! こういうケインズは好きだ。

相続税は一国の総資本を減少させるという社会通念は、再分配政策についての世論の混乱の典型例だ。相続税の分、所得税や消費税(訳注:今の付加価値税ではなく個別物品税ないしは売上税)を減税したとすれば、相続税を重くしても消費性向を高めるのは明らかである。しかし同時に消費性向が高まれば、投資誘因も高まるのであって、これは社会通念とは真逆である。

*解説

相続税を重くしてその分減税しろと言っているわけではないが、こういう再分配もあるよね、との意味。消費性向の上昇によって貯蓄性向は下降するが、それは社会通念と逆に投資も上昇させると言っている。貯蓄が減って投資が増えることが社会通念と真逆。ここが言いたい。

一般理論の結論は、現代の条件下では一国の総資産の増加は富裕層の蓄財にかかっているのではなく、その逆に富裕層の蓄財は総資産の増加を阻害するというものである。ゆえに巨大な資産格差を正当化する理由の一つは除去される。私は、一般理論の結論とは関係のない他の理由がないとは言っていない。特定の状況下では一定の格差は是認されるだろう。しかし一般理論の結論は、格差の是正には慎重であるべきだと主張される最も重要な根拠に再考を迫るものだ。特に相続税についての考え方に影響する。収入の格差にはある程度正当化する理由があるにせよ、相続の不平等性をも正当化する理由はないのである。

*解説

累進課税の税率を緩和するときにこの種の議論が散々行われた。所得税の最高税率が「高すぎる」ために資金の海外逃避が起こるとか言う議論だった。ところが累進課税の税率の緩和は全体としての消費性向を下げる。ここだけに注億しても、消費性向の低下⇒資本の限界効率の低下⇒投資誘因の低下⇒有効需要の減少⇒余剰資金の発生⇒海外投資の進行と進んでいく。結局資金は海外に流出するのだ。それももっと大きな規模で。当時累進課税についてどれだけ誤報・虚報の類が流されたか。今思い出しても腹立たしい。

今の日本では相続税の基礎控除額が引き下げられ課税ベースが拡大した。所得税を通した再分配より相続税の方が世人に受け入れやすいのは、ケインズの昔も現代も変わらない。

私自身の考えでは、今日存在するような大きな不均衡は別であるが、所得と資産に不平等があることにも社会的・心理的に正当化する根拠はあると信じている。達成のためには金銭的動機と私有財産制の環境が必要となるような様々な人間の活動がある。加えて、現に存在する蓄財や個人の富への機会は、それがなければ人間の危険な性癖を比較的無害な回路へと向かわせることもできるのだ。もしこのような回路が存在しなかったら、人間の危険な性癖は残忍なやり方で個人の権力や権威、その他の権勢欲の無謀な追求へとそのはけ口を見出すであろう。預金口座の残高について専制的である方が同胞の市民に対して専制的であるより、よほどましだろう。たとえ前者が後者への手段であると非難されることがあっても、少なくとも代わりにはなるのだ。このような活動への刺激とこのような性癖を満足させるために現在のような高い賭け金を張る必要はない。プレーヤーがそれに慣れてしまえば、もっと低い賭け金でも目的は同じように果たせるのだ。人間性を変える困難とそれを管理する困難を混同してはならない。理想的な共同体では人は賭け事に興味を持たないように教育され感化され育てられてきたかもしれないが、にもかかわらず普通の人が、否、社会の重要な部分を占める人も、実際に蓄財の情熱に強く惹かれている限りは、賭博を規則と制限の下に行われることを認めるのが思慮深い政策というものだろう。

*解説

「預金口座の残高について専制的である方が同胞の市民に対して専制的であるより、よほどましだろう。」

明らかにファシズムの台頭を意識している。大恐慌で潰え去った金儲けへの情熱が形を変えて権勢欲となって表れているのだ、と分析している。経済がうまく回っているときに誰があんな奴らの大言壮語に耳を貸すだろうか?という訳だ。現代に生きている我々も心して聞くべきである。さらに「私有財産制の廃絶」というのもこの種の大言壮語だと考えていることが分かる。しかし「私有財産制の廃絶」と言わなくても、人間性を変えることはできなくても、それを管理することはできるのだ、とも。

それが一般理論なのだよ、ケインズの精妙かつ微妙な政治的立場なのだよ、君。

「否、社会の重要な部分を占める人も、実際に蓄財の情熱に強く惹かれている」

まさに強欲資本主義と呼ばれている現代の状態そのものだ。