5月19日((土) トーハクへ1ヶ月半ぶりに行ってきました。

「東洋の青磁」という企画ものがあって、そのパンフレットをもらうつもりでインフォメーションコーナへいったら、間違ってミュージアムシアター「洛中洛外図屏風 舟木本」のパンフレットをもらいました。

パンフを見ると面白そうなので、11時からの予約をいれ、鑑賞することに。

これが素晴らしかったので、一番にアップします。

会場は資料館内にあり、約30人ほどがはいる階段席のミニホールです。

上演が始まると、和室の右に置かれた屏風と庭のシーンがあり、昔はこんな風に家の中にあったのだと、その画面のなかにワープしていきました。 薄暗い部屋に涼しい風が通り抜け、静かに屏風が立っている。

そして洛中洛外図のいわれの説明。

次の京都国立博物館のサイトの説明と同趣旨の説明が女性ナビゲータからあります。

「京都は中国の唐(とう)の都の長安(ちょうあん)をモデルとして築かれたのですが、いつのころからか、西半分の右京(うきょう)を長安城(ちょうあんじょう)、東半分の左京(さきょう)を洛陽(らくよう:同じく中国の古都)城と呼ぶようになります。けれども右京は湿地帯が多かったために早くにさびれてしまい、長安城という名は有名無実(ゆうめいむじつ)となりました。それに対して左京は発展していったため、「洛陽」が京都の代名詞となってゆき、それを略して「洛」が京都を意味するようになります。

都の中心線の頂上にあるべき内裏(だいり)も、14世紀には大きく東へ移動して、現代の京都御所の位置になってしまいます。

洛中洛外とは、京都の町なかとその郊外といった意味のことばです。

桃山(ももやま)時代になって、豊臣秀吉(とよとみひでよし)は京都の町をぐるりと取リ囲む「お土居(どい)」を築きます。それは洛陽城の部分に北側と東側をやや足した程度のものですが、「洛中」はそのお土居で囲まれた範囲と考えてよいでしょう。」

なお、この屏風絵を描いた視点は1箇所で、東寺の五重の塔から見た風景になるとのこと。

ここから先は、各月で上演テーマが分かれ、5月は「今日の名所今昔/京の芸能」でした。

上の写真では、かぶき者の集団が描かれていますが、そこをピックアップしたのが下の写真です。 この写真は後で説明しますが、凸版印刷が屏風絵を復刻し販売しているものから撮りました。

傾く(かぶく)は歌舞伎の語源ですが、この当時は、常識はずれの異様な風体でアウトローの者をさしており、絵のなかでもかぶき者の集団が馬に乗って市中で暴れている様子が捉えられています。・・・・現代の暴走族とよく似ています。

ナビゲータの説明の順番は、京の名所の清水寺からでした。

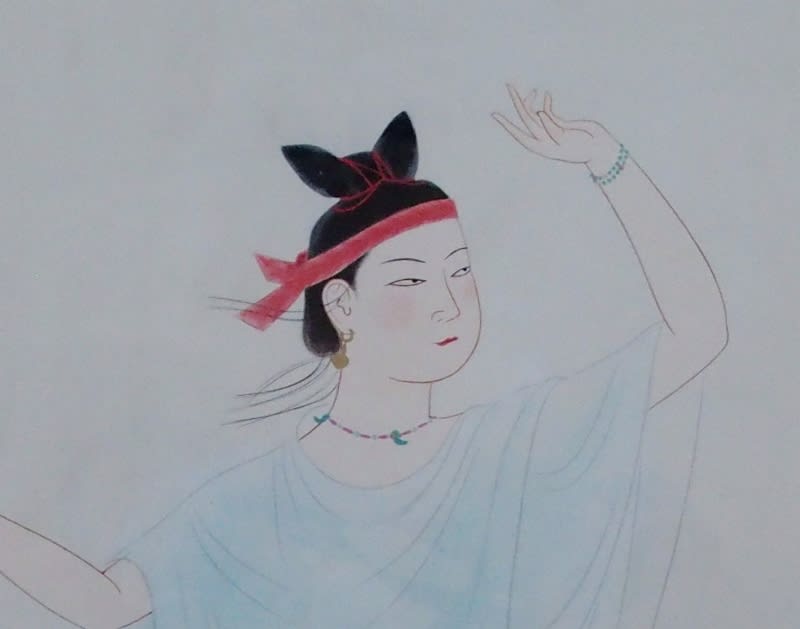

清水の音羽の滝をアップしたのが下の写真。 実際のシアターでは、自由自在に屏風の絵のなかを動き回り、ズームで拡大していました。 この場面もアップされ、ナビゲータからの解説がありました。 滝行の坊主と水汲みの女性? 私は、この水汲みの横顔を見て、下村観山が描いた、大原御幸と弱法師の横顔を思い出しました。 以前から観山の描き方が気になっていたので、すぐ連想したのですが、昔からこのような描き方があったのだと、妙に納得したのでした。

以下、簡単に紹介。 内裏での伎楽

祇園祭りの出し物の一つ鷺舞

このほか、四条河原での歌舞伎などの説明あり。

この屏風絵がつくられたのは、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡する前だったので、右端に豊臣氏の象徴である方広寺の大仏殿が描かれ、左端には、下の写真の徳川氏の二条城が対峙して描かれた。

この屏風絵の作者は岩佐又兵衛とする説が有力。

総勢2700名の人物が描かれ、当時の京の町の生活風俗が生き生きと描かれている。

ミュージアムシアタの大画面で、よく分かりました。

ナビゲータの女性も、洗練されたトークで分かりやすかった。

必見としてお勧めします。 次のテーマの「京の信仰/京の政」も是非、行こうと思っています。

さて、本物の屏風絵の公開時期は未定だそうですが、博物館地下1階のミュージアムショップに、復刻版が販売されていました。

お値段はなんと300万円、今年度は特別価格で250万円! 凸版印刷が技術の粋を集めて復刻したので、高くないといえばそうですが・・・

本文の写真は、こちらを撮らせていただいたものです。

なお、舟木本のいわれは、この屏風が滋賀の舟木家に伝わったため。