はじめに

ご訪問ありがとうございます。この記事は昨年9月に「三木露風 露風と母かたのこと①」に続き半年を経て、その②を発信しました。

①では露風の幼少期・青年期を描き、②は露風の上京後の動きと母かたの一生を二人の絆に焦点をあてて描いています。この機会に①をあわせてご覧いただければ幸甚です。 _(._.)_

「三木露風 露風と母かたのこと ①」

三木露風 露風と母かたのこと ②

露風のその後

若くして文壇に名を挙げた露風であったが、詩作に行き詰まった。叙情や感覚からではなく内面の真の美の追求に苦悩し、そこから抜け出すため宗教的なものに救いを求める一時期があった。

・大正2年(1913) 『白き手の狩人』を刊行。西洋の象徴詩に日本的な情趣を取り入れた独自の詩風を完成させた。

・大正3年(1914) 栗山なかと結婚し、東京都池袋に住む。

・大正4年(1915) 『幻の田園』、童謡集『真珠島』など刊行。

・同年 北海道トラピスト修道院(北斗市上磯町)を初めて訪問し、感激し、詩集『良心』を刊行した。

・大正9年(1920) 北海道トラピスト修道院の文学講師に招かれ、4年余り赴任した。

・同年 父節次郎死去。露風は北海道から帰省して父節次郎に会うも、半年後亡くなった。

・大正12年(1923) 関東大地震起きる。その地震が起きる一か月前に、読売新聞に書いた詩の予言のために大地震が起きたのではないかと不安を抱え、親戚・友人の見舞いに上京するも、その惨状を目の当たりにして、大きなショックを受けノイローゼとなった。その時東京にいた母かたが北海道まで見舞いに駆けつけている。

・大正15年(1926) 5月から6月にかけて東北地方、11月に四国地方の巡行の旅行にて、「宗教と文学」について講演をした。このときの旅先の紀行文「北日本の旅と自然と」、「四国地方旅と自然と」及び随筆、教科書に掲載された詩文、詩歌等を『山崎新聞』に、昭和2年(1927)から2年半にわたり寄稿した。

名曲赤とんぼの作詞・作曲の経緯

赤とんぼの詩は露風が滞在したトラピスト修道院内で作られた。

童謡赤とんぼについて、露風は「これは、私の小さい時のおもいでである。「赤とんぼ」を作ったのは大正10年(32歳の時)で、処は北海道函館付近のトラピスト修道院に於であった。或日午後四時頃に、窓の外を見て、ふと眼についたのは、赤とんぼであった。静かな空気と光の中に、竿の先に、じっと止まっているのであった。それが、かなり長い間、飛び去ろうとしない。私は、それを見ていた。後に、「赤とんぼ」を作ったので、ある関係のある『樫の実』に発表した。」とある。この赤とんぼの風景は、すでに露風が12歳のときに詠んだ俳句に、「赤蜻蛉 とまっているよ 竿の先」がある。

露風は、故郷で見た同じ風景を、遠く離れた北海の地で見て、故郷を強く思い起こしたのである。

作曲家山田耕筰は明治43年(1910)、ベルリン留学への出発前に友人から露風の詩集『廃園』を贈られた。耕筰はこの詩集を読み感動し、心を打たれた。露風の詩が音楽性に富んでいたことによるという。以後露風と交際が始まった。赤とんぼは最初童謡集『真珠島』に「赤蜻蛉」として収録されていたものを、ポケット版『小鳥の友』に句読点等が改められ「赤とんぼ」と題したものを、露風は親友の山田耕筰に贈った。昭和2年(1926)に名曲「赤とんぼ」は耕筰により神奈川県茅ケ崎から東京の通勤の汽車の中で作曲された。やがてレコード化され、徐々に知られるようになった。

露風の母かたの生い立ち

かたは明治5年(1872)、鳥取市で生まれた。父和田邦之助信且(のぶかつ)と母みねの二女として生まれた。父は因幡二十士事件に関与していたと藩主の嫌疑をうけ、蟄居という謹慎処分を受けていた中での誕生であり祝福されることはなく、子どものいない和田家の重臣であった堀家の養女となり、堀正・千代夫婦に大切に養育された。廃藩後、東郷町松崎(湯梨浜町)に移り住んだ。かたには藤北きそという乳母がいた。堀正は高知監獄の天獄(刑務所長)の職を得て、堀家は高知県土佐に移り住むことになり、かたは高知の小学校に入学する。勉強は良くでき、飛び級で学年を進んでいる。晩年かたは「土佐の高知の播磨屋橋は我が第二の故郷なりけり」と詠んでいる。その後堀正は播磨龍野町に転勤する。その折りに、かたのことが三木制(すさむ)の目に留まり、堀正に息子節次郎の嫁にと所望した。堀正は長崎の転勤が決まるや、縁談を受け入れ、かたを龍野の円覚寺の住職の睾采(はなつ)教順・阿い夫妻の養女とし、かたの嫁入り修行を託している。

明治21年(1811)、かたは三木家の次男節次郎と結婚した。節次郎22歳、かた16歳、当主の制は元龍野脇坂藩寺社奉行、明治になり第九十四国立銀行の頭取、初代龍野町長となる。妻はとし。節次郎・かた夫婦には長男操(露風)と次男勉が生まれた。しかし夫の節次郎が家に帰らない放蕩の日々が続き、かたが思い詰めて制に相談すると、制はかたに自由に生きる道を促したという。元々節次郎は身のおさまらない性格で結婚により落ち着くことを期待していたものの、一向に変わらなかった。これ以上かたに辛い思いをさせるのが不憫であったようである。祖父への思いについて、かたが昭和36年(1961)に亡くなる一年前に詠んだ歌がある

よき子供生まるると言いし祖父君に聞かせたく思う赤とんぼのうた

操の誕生を最も祝ってくれた天国の義父への敬慕の想いが込められている。

※「因幡二十士事件」ペリーの黒船の来訪以来幕末の動乱が始まり、当初水戸学による尊王攘夷論が武士層に支持されていたが、幕府が単独で日米通商条約を締結したことにより、討幕を掲げる尊王攘夷派と幕府との関係を重視する佐幕派による対立が強まった。その国内の動きの縮図が鳥取藩の中に生まれた。嘉永四年(1850)池田慶徳(よしのり)が14歳で鳥取藩主に迎え入れられた。慶徳は水戸藩主徳川斉昭(なりあき)の子で幕府の十五代将軍徳川慶喜(よしのぶ)の兄であった。尊王攘夷の思想をもつ家柄であったのが、慶応2年(1966)弟慶喜が将軍になって、慶徳は尊王・敬幕という微妙な立場をとっていた。文久3年(1863)鳥取藩の急進尊王攘夷派の二十士が、藩が明確な態度をとらない元凶は藩主の側近(佐幕派)と断じ、京都の本圀寺で側近3名を殺害した。当時和田邦之助(24歳)は京都で尊王攘夷に勤め有志たちを指導していた。

かた実家の因幡鳥取に帰る

明治28年(1895)の早春、かたは操が幼稚園から帰るのを待たずして、勉を連れて三木家を去った。当時、因幡へは鉄道もバスもなく、人力車か徒歩で3日余りを要した。新宮町千本から相坂峠を越え佐用三日月、そうして北に向かって佐用町平福から釜坂峠を越え岡山美作大原へそして西粟倉村坂根から国境の難所志戸坂峠を越えて智頭方面に至る。この因幡と美作を結ぶルートは智頭往来といい江戸時代より鳥取藩の参勤交代や旅人で賑わう街道であった。因幡側の急勾配の駒帰峠にある「泣き地蔵」の前でかたは脇目もはばからず泣き伏したという。

自立を求めて看護婦に

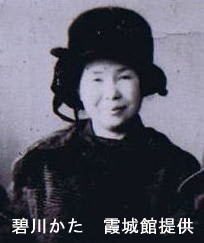

かたは郷里に帰り実の父母に会ったあと、当時の職業婦人、看護婦(師)をめざして乳飲み子の勉とともに上京する決意をした。その上京の長旅に同行してくれた青年がいた。それは、東京専門学校(現早稲田大学)に進学し、夏休みに帰省していた碧川企救男であった。後にかたと結ばれる運命の出会いであった。かたは、上京して養父母がいる小石川区表町の鳥取県出身者の学生寮・久松学舎を訪ね、堀夫妻に子供を預けた。文京区の東京帝国大学病院付属看護婦養成所に入所した。養成期間は2年間、全寮制であった。昼は病院患者の付き添い、夜は授業の毎日、仕事が終われば小石川に授乳に走り、門限もままならない。勉学と育児の両立はあきらめ、勉を三木家に引き取ってもらうことになった。勉が去った寂しさからか、その後に基督教の洗礼を受けた。その勉が結核で27歳の若さで亡くなったこともあり、かたの心の傷は生涯消えず、最期を看取った露風に毎年命日に供養の手紙を届けたという。

・明治36年(1903)かたは碧川(みどりかわ)企救男と再婚する。かたは2ケ年の修業を終え、正式に東大医学部付属病院看護婦となり7年務めたとき、かたの勤勉さが認められ、ドイツ留学をすすめられたが、企救男の求婚があり、結婚を選び北海道小樽に渡った。

その後、北海道から東京・京都と夫に伴い働きながら、苦しいやりくりの中で夫と子供のために尽くした。かたには一男、四女の子供が生まれた。かたは在学中に特別に習ったドイツ式マッサージが役にたった。東京に帰った後も訪問介護により生活を支えた。

・明治38年(1905) 露風から手紙が届いた。それは上京した露風が、母への想いと、困窮している生活の実情を訴えたものであった。かたは切り詰めた生活で、支援するお金もなく要望に応えることができなかった。「汝の頬を当てよ。妾はここにキスをせり」と書きしるし、その下に余白を残した。受け取った操は、その部分に顔を埋めて号泣したという。

・明治41年(1908) 碧川家は上京。露風や勉が訪れるようになった。

・明治末期から大正時代にかけてかたは婦人参政権運動、クリスチャンとしての働き、禁酒運動など多方面の活躍をした。雑誌『女権』(昭和2年創刊)を発行し、婦人参政権・公民権の獲得・男女不平等法制改革及び家庭平和向上を目的として編集した。さらに女権援護会を設立した。露風は。『女権』創刊号に次の二首を寄せて母を応援している。

あたたかき心をもてる たらちねの母にはまことちからありけれ

かぐわしき花にも似たる をみなにも ただしきちからあらまほしけれ

・昭和37年(1962)1月 碧川かたが病床に付し、露風は駆けつけ付きっきりで看病するも、同月89歳で永眠した。

吾れや七つ母と添い寝の夢や夢 十とせは情け知らずに過ぎぬ 『夏姫』

この短歌は少年期のもので、露風少年の心の奥底には断ち切られた母との添い寝の願望があった。通夜の晩、露風は、特に願って亡き母の傍に添い寝をする。長い年月をかけて、やっとこの想いを果たすことができたのである。

そして、最後に露風は、母かたに愛をこめて詩を捧げた。

献詩

吾母よおんみは逝きませり その逝きますや いと安らか

天国に至ります げにその感あり

性篤実にして堅 健全なる思想を有し 女権擁護に尽くす

花に似たる詩歌を作り その資性を 我に思わしめたり

事終りたる如くにして 終わらず

此世にありても 生ける如し 露風

・昭和39年(1964)露風は住居していた東京都三鷹市内で交通事故により亡くなった。露風76歳。母を見送った2年後のことであった。

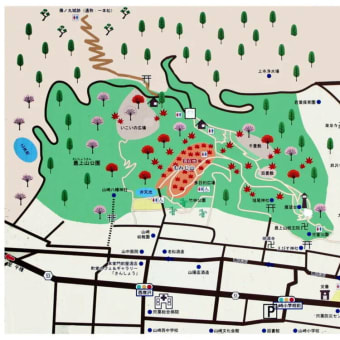

三木露風像 龍野公園

終わりに

今回は露風のその後と母かたについてふれる中で、赤とんぼの作詞と作曲の経緯、そして露風とかたの二人の絆に焦点を当ててみました。

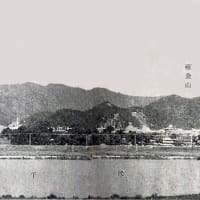

名曲「赤とんぼ」は、露風が北海道は函館湾の西にある修道院内で、背後の山(丸山)の美しい夕日や赤とんぼと接したことから、作詩し、親友山田耕筰が汽車の中で作曲したことを知りました。

また母かたの父に関わる事件、因幡二十士事件の翌日、京で政変がありました。あと一日この決行が延びて入ればこの事件はなかったと思われます。不運にもかたは生まれてまもなく父母と別れ、かたと露風はわずか5年の歳月での別れとなりました。別れの事由こそ違え母・子の境遇がよく似ています。辛い運命を乗り越え、明治・大正・昭和を懸命に生き、露風は詩壇に、かたは婦人運動家として世に花を咲かせました。

露風は早熟の天才とされ、若くして文壇を離れたといわれますが、露風の執筆意欲は生涯を通じて衰えることはなかったといいます。

『山崎新聞』の露風の寄稿文が近く公開されると思われます。これにより今後の露風文学の研究の一助となることを願うとともに、NHK朝ドラに碧川かたが取り上げられることを願うばかりです。

参考 『露風と碧川カタ』、『露風の童謡』、『「赤とんぼの母」碧川かた評伝集』、『梵鐘は既に鳴れり 上・下』、『現代によみがえる三木露風と「山崎新聞」』他

この記事は山崎郷土会報 NO.138 令和4.2.20 より転載

▼三木露風の最初の寄稿文 昭和2年6月6日付の『山崎新聞』

【関連】

露風の母かたが、播磨龍野の三木家に長男操を残し、乳飲み子の勉を抱き、生まれ故郷の因幡鳥取への涙の帰路。そこに待ち受ける難所があった。

志戸坂峠(岡山・鳥取の県境)越えの道を歩く