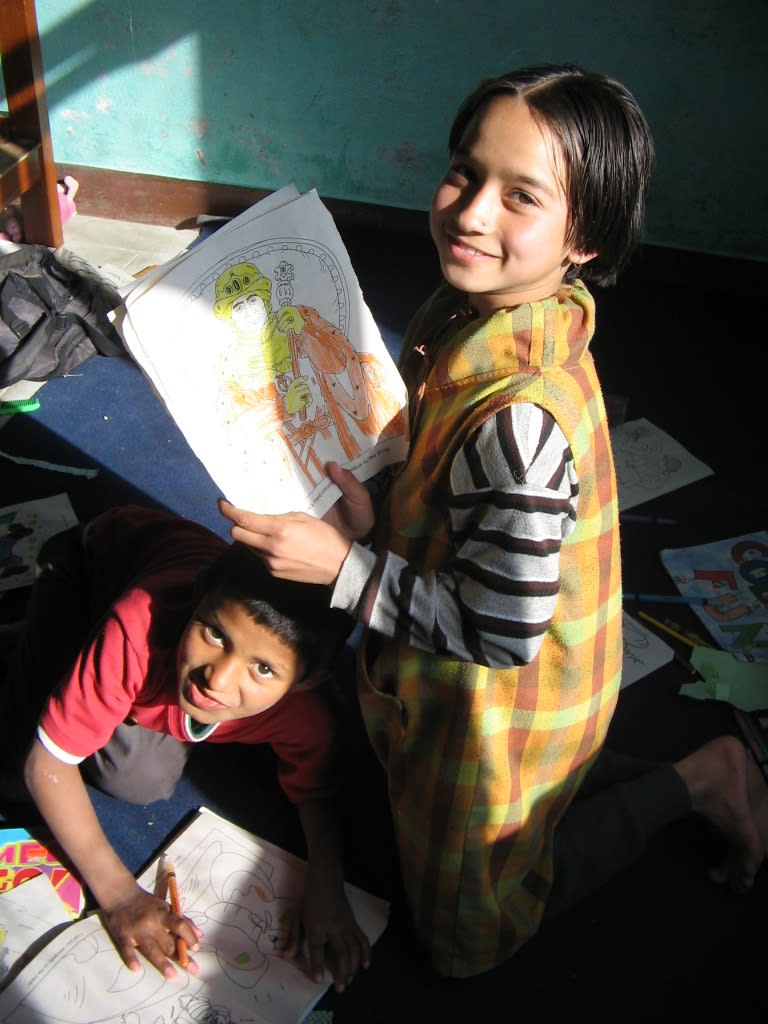

(写真はOSHINの子ども達。もっと写真を見たい人はこちらから)

とある人を介して知り合ったMikaさんという人が、OSHIN(僕がボランティアをしていたネパールの孤児院)を訪れてくれることになりそうだ。この人は中東・アジアの孤児院を訪れ、共同生活する中で撮った写真を『成長アルバム』にしてまとめ、各施設へプレゼントしている人だ。面白いことやっているなあと思った。詳しくは「Smile World」というHPを見て欲しいんだけど、コンセプトの部分だけ紹介。各地の訪問日記や子ども達の写真もあるよ。

****************************************************

中東・アジアの孤児院を中心とした子ども達の成長を見守りながら、運営支援と国際交流の場の実現を目指します。

■家族との縁がうすい子ども達の『成長記録アルバム』を作成する

→ 共同生活する中で撮った写真を『成長アルバム』にしてまとめ、子ども達が閲覧できるように、各施設へプレゼントしています。

■孤児院ボランティアとして、現地の子ども達と生活を共にすることで、お互いを知り、交流を深めて信頼関係を築いていく

→ 現地施設でのボランティア受入れ体制の確立を目指し、NGO団体「ボランティア・プラットホーム」と提携し、スタディーツアーを企画しています。

■ネットワークを広げ、自発的に国際交流を行なえるよう、インターネット環境を整える

→ NPO法人コネット湘南と提携し、必要に応じてコンピュータ寄贈をしています。

誰でも参加できるような、登録制のペンパル・コミュニティ導入を検討中です。

■活動経験を通じて、『子供達の笑顔』をコンセプトに文章や写真という形にして、たくましく生きる力を日本の子供達に伝えていく

→ 写真とコラムを、ホームページなどを媒体にして、随時発信しています。

その他、日本語の絵本の翻訳、関連パンフレットの日本語訳など、小さいことですが、現地スタッフの要望に応えて、子ども達の力になれることを実行しています

********************************************************

最近またOSHINへの問い合わせが増えてきた。自分のやってきたことの意味とか意義とか重さみたいなものも考えさせられた。最近OSHINのことはちょっとほったらかしになっていたけど、いろいろな出会いの中で、もっといろいろと考えなきゃいけないと反省させられた。

実はこのMikaさんを知るきっかけになったある人との出会いの方がすごかったんだけど、それは諸事情によりまだ書けないので、またいつか。久しぶりに刺激受けたよ。

もう一つ嬉しい知らせがあった。ネパールで何回もOSHINを訪れてくれたあいちゃんが、関西(京都?)のカフェで友人たちと共同で期間限定の写真展をやるらしく、そこにOSHINの子ども達の写真も飾ってくれるとのこと。OSHINの説明つきで。あいちゃんがネパールで教えていた学校の子ども達の写真ももちろん展示される。

最近周りでいろんな動きがある。当たり前だけど、動きは自分たちで作っていくものなのだと改めて思った。いい本も読んだので、それも今度紹介したいと思う。

OSHIN WEB SITE

Oshin Child Development Center (OCDC) Nepal

一方で、これからどう関わっていけばいいんだろうと悩んでいる。僕のおしんでの肩書きはAdvisory committee memberとなっている。その上にもうひとつcommittee(委員会)があり、ここがおしんの意思決定機関になっている。そこにアドバイスを送ったり、外側から支援していくのがAdvisory committeeの役割である。この委員会のメンバーは僕のような外国人が多い。僕はAdvisory committeeのメンバーであるという認識で活動していたのだが、本当は委員会の人達は、僕を正式の委員にしたかったらしい。しかしそうしてしまうと、ネパール登録のNGOとしてはいろいろと問題があるようで(一番の問題は外国人が委員にいるんだったらサポートはいらないだろうと、寄付が集めにくくなることである)、あえて僕を委員から外したというのが真相だったらしい。

一方で、これからどう関わっていけばいいんだろうと悩んでいる。僕のおしんでの肩書きはAdvisory committee memberとなっている。その上にもうひとつcommittee(委員会)があり、ここがおしんの意思決定機関になっている。そこにアドバイスを送ったり、外側から支援していくのがAdvisory committeeの役割である。この委員会のメンバーは僕のような外国人が多い。僕はAdvisory committeeのメンバーであるという認識で活動していたのだが、本当は委員会の人達は、僕を正式の委員にしたかったらしい。しかしそうしてしまうと、ネパール登録のNGOとしてはいろいろと問題があるようで(一番の問題は外国人が委員にいるんだったらサポートはいらないだろうと、寄付が集めにくくなることである)、あえて僕を委員から外したというのが真相だったらしい。

変な話だけど、お金のことをこんなに真剣に考えた1年もなかった。だって本当に「子どもの制服買うお金がないよー」という状態だったんだから。どうしようもなかったら自分が出すしかないというような(実際出した時もあった)。でもおしんにはなるべく多くの人が関わって、育って欲しいと思っている。まだこれからもベストの状態を探る作業は続いていく。

変な話だけど、お金のことをこんなに真剣に考えた1年もなかった。だって本当に「子どもの制服買うお金がないよー」という状態だったんだから。どうしようもなかったら自分が出すしかないというような(実際出した時もあった)。でもおしんにはなるべく多くの人が関わって、育って欲しいと思っている。まだこれからもベストの状態を探る作業は続いていく。 平日のボランティアはわりと地味である。

平日のボランティアはわりと地味である。 カトマンズはわりと平和だが、3/14からまたストが始まるようだ。前回のストは2週間と長かった。ストが一段落して、カトマンズはやっと観光客が増えてきた。スト中、地方にある病院は大変だったようだ。道路が封鎖されているため、薬やカトマンズでしか治療できない患者の輸送ができなかったのである。物資も値上がりしている。ガソリンなどは特にそうだ。もちろん人々の給料は変わらない。

カトマンズはわりと平和だが、3/14からまたストが始まるようだ。前回のストは2週間と長かった。ストが一段落して、カトマンズはやっと観光客が増えてきた。スト中、地方にある病院は大変だったようだ。道路が封鎖されているため、薬やカトマンズでしか治療できない患者の輸送ができなかったのである。物資も値上がりしている。ガソリンなどは特にそうだ。もちろん人々の給料は変わらない。

(アーニスとディペンドラ)

(アーニスとディペンドラ) (ディペンドラ=5歳)

(ディペンドラ=5歳) 前々回の続き。僕のボランティアは前々回書いたような孤児院を運営することと、実際に子どもと接することに大きく分けられる。今日は子どもの話。

前々回の続き。僕のボランティアは前々回書いたような孤児院を運営することと、実際に子どもと接することに大きく分けられる。今日は子どもの話。

今日は珍しく雨。ボランティアのジェニー(イギリス)、プジャ(カナダ)と、LFN(別の孤児院)でボランティアをしているオーストラリア人の女の子と一緒に食事をした。みんな英語がネイティブなので、ついていくのが大変だったが、ボランティアをしている人と話す時間はいいものだ。いろんなことを話し合えるし、分かってくれる。そういう時間が自分の支えになっている。今日は自分のボランティアの話。

今日は珍しく雨。ボランティアのジェニー(イギリス)、プジャ(カナダ)と、LFN(別の孤児院)でボランティアをしているオーストラリア人の女の子と一緒に食事をした。みんな英語がネイティブなので、ついていくのが大変だったが、ボランティアをしている人と話す時間はいいものだ。いろんなことを話し合えるし、分かってくれる。そういう時間が自分の支えになっている。今日は自分のボランティアの話。 今年1年の予算は約180万円。現在12名の子どもを最低でも20名に増やす予定である。プルさんが作った予算案は多少ゆるい部分があったので、話し合いながらどんどん削っていく作業をした。久しぶりにエクセルをいじる。ネパールの物価は分からないのものも沢山あるので、疑問に思う所はいちいち確認していく。自分で買い物にいった時に値段を確認したりもした。やっぱりこれだけの子どもたちが生活して学校に行くのはお金がかかるものである。今は子どもの勉強机がなくて、そういったものも予算に計上しているが、なるべく寄付でもらってくるつもりである。既に地元のライオンズクラブの方が(アチュートさんもライオンズクラブの会員)、テーブルの寄付を約束してくれた。ありがたい。

今年1年の予算は約180万円。現在12名の子どもを最低でも20名に増やす予定である。プルさんが作った予算案は多少ゆるい部分があったので、話し合いながらどんどん削っていく作業をした。久しぶりにエクセルをいじる。ネパールの物価は分からないのものも沢山あるので、疑問に思う所はいちいち確認していく。自分で買い物にいった時に値段を確認したりもした。やっぱりこれだけの子どもたちが生活して学校に行くのはお金がかかるものである。今は子どもの勉強机がなくて、そういったものも予算に計上しているが、なるべく寄付でもらってくるつもりである。既に地元のライオンズクラブの方が(アチュートさんもライオンズクラブの会員)、テーブルの寄付を約束してくれた。ありがたい。 どうも、kuriです。最近このBLOGを見始めてくれた人に全然説明してなかったんですが、僕は去年からネパールの孤児院でボランティアをしています。といっても基本的には旅人なので、アジアを旅しながら、たまにネパールに入ってボランティアをしているといった感じです。なのでちょっと今までの旅日記とは毛色が違います。なんで僕がここでボランティアを始めたのかとか、今までの様子を知りたい人は、

どうも、kuriです。最近このBLOGを見始めてくれた人に全然説明してなかったんですが、僕は去年からネパールの孤児院でボランティアをしています。といっても基本的には旅人なので、アジアを旅しながら、たまにネパールに入ってボランティアをしているといった感じです。なのでちょっと今までの旅日記とは毛色が違います。なんで僕がここでボランティアを始めたのかとか、今までの様子を知りたい人は、 今日はナラヤン-----------テンプルというヒンズー寺院に行った。この神様は学問の神様であり、学校は皆で集まって先生を祝福するか休みにするそうである。ネパールはヒンズー教がらみの休みが多い。うちのスタッフのプルさんの親戚の結婚式もここで今日行われることになっている。ここ数日急に気温が上がってきて、日中は半袖で歩く日もある。今日は日差しが強かった。

今日はナラヤン-----------テンプルというヒンズー寺院に行った。この神様は学問の神様であり、学校は皆で集まって先生を祝福するか休みにするそうである。ネパールはヒンズー教がらみの休みが多い。うちのスタッフのプルさんの親戚の結婚式もここで今日行われることになっている。ここ数日急に気温が上がってきて、日中は半袖で歩く日もある。今日は日差しが強かった。 お寺では、みんな額にティカをつけてもらう。インド人などが額につけている赤いやつのスペシャルバージョンである。寺院の中央にある池は柵で囲まれ、仏陀のような顔をした神様が寝姿で飾られ、たくさんの参拝者が像に額をこすりつけて拝んでいた。ここでは仏教徒も中に入れるのだが(ヒンズー今日では仏陀も神々の一人となっていて、両方の寺院に行くのは珍しいことではない)僕たち外国人は中に入れない。

お寺では、みんな額にティカをつけてもらう。インド人などが額につけている赤いやつのスペシャルバージョンである。寺院の中央にある池は柵で囲まれ、仏陀のような顔をした神様が寝姿で飾られ、たくさんの参拝者が像に額をこすりつけて拝んでいた。ここでは仏教徒も中に入れるのだが(ヒンズー今日では仏陀も神々の一人となっていて、両方の寺院に行くのは珍しいことではない)僕たち外国人は中に入れない。

(左からアーニス、サンギット、ショビン2、一番下がスニタ)

(左からアーニス、サンギット、ショビン2、一番下がスニタ)

(ディペンドラとシャウラブ)

(ディペンドラとシャウラブ) (スニタ(寝たふり)とショビナ)

(スニタ(寝たふり)とショビナ)