[お知らせ]

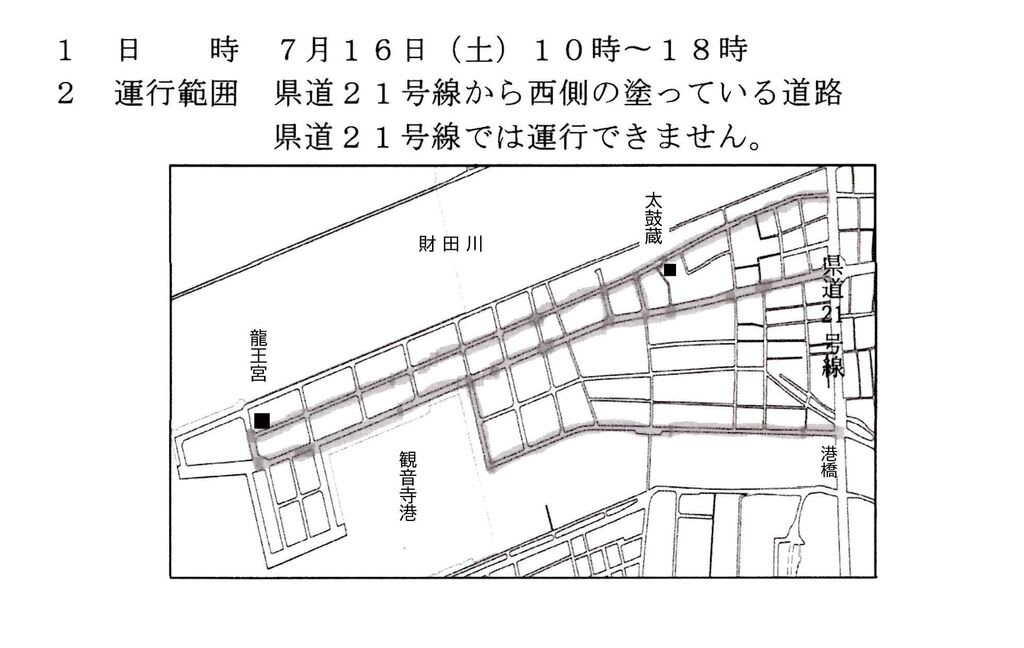

コロナ禍で中止されていた太鼓台も、ようやく運行可となり、この夏、下記日程で一日のみ運行されます。

☆観音寺市港町・龍王宮(りょーもし・りょんさん)の夏祭りに、本若太鼓台一台。

☆写真で見る〝本若太鼓台の歴史〟

①1879明治12年新調(~42年まで使用)の太鼓台に飾られていた蒲団〆(無償で里帰りし、現在太鼓蔵に保管)

➁1910明治43年に造られ、1933昭和8年まで奉納されていた太鼓台で、豊中町で1977昭和52年頃に撮影。

③1934昭和9年に新調された太鼓台。先代と寸分の違いなく新調されたと言われる。後方の神社が出来て間もない龍王宮。(7/16追記)龍王宮は、正確に言えば〝家曳〟による移築であった。現在の西公民館の西側付近にあったものを、現在の港町地区埋め立て後に、当時の悪路をろくろを使って曳いて行ったと言う。曳く距離が長かったので一日では作業が終わらなかった。

④1977昭和52年頃の秋祭りに出ていた③の晩年の様子。

⑤現在の太鼓台は、1984昭和59年に完成している。琴弾八幡宮へ初奉納時のもの。

⑥八幡宮から帰ってきて、しばしの食事休憩をしている本若太鼓台。(2010平成22年10月17日)

※追記 本若太鼓台の記録は、残念ながら1879明治12年までしか分かっていません。観音寺太鼓台の現時点での最古記録は、「酒太鼓地区の1809文化6年」ですので、恐らくは酒太鼓台と同時代か、若しくはそれよりも前に奉納が始まっていたと思われます。従って、明治12年の太鼓台を2台目とすると、明治43年が3台目、昭和9年が4台目、昭和59年(現在の太鼓台)が5台目ということになります。この間初代の太鼓台を含めて、約210年余り、この地区の私たちは、正に「ちょうさと共に生きている」ということになります。

※7/16追記 悪天候の合間の一コマを添付します。

(終)