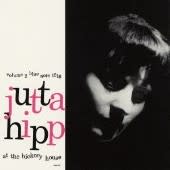

本日はブルーノートの隠れ人気盤として有名なユタ・ヒップの2枚組ライブをご紹介します。名前からして特徴的ですが、それもそのはず演奏者はドイツ人、しかも女性ピアニストです。これは当時のブルーノートではかなり異例と言っていいでしょう。ブルーノートの社長であるアルフレッド・ライオンはドイツ出身のユダヤ人ですが、彼の情熱の対象はもっぱら黒人ジャズであり、50年代に大流行した白人中心のウェストコースト・ジャズには目もくれませんでした。本作はいわゆるブルーノートの1500番台、つまり50年代前半から中盤にかけてのハードバップの名演が多く録音されているシリーズに属していますが、他のラインナップを見るとジミー・スミス、ホレス・シルヴァー、リー・モーガン、ハンク・モブレーとどれもファンキーな黒人ジャズばかりです。ヨーロッパ出身で、なおかつ女性ピアニストである彼女の存在はひときわ異彩を放っていると言っていいでしょう。なんでもジャズ評論家として有名なレナード・フェザーがドイツで彼女の演奏を聴いてベタ惚れ。彼女をニューヨークに招待し、ヒッコリー・ハウスというクラブに出演したところ、それを聞きつけたライオンが録音した、というのが本作の誕生の背景だそうです。録音は1956年4月5日。バックを務めるのはピーター・インド(ベース)とエド・シグペン(ドラム)です。

さて、レナード・フェザーにアルフレッド・ライオン。この2人の大物の心を動かした演奏はいったいどんなものか?聴く前に思わず身構えてしまいますが、スタイル的にはごくオーソドックスなピアノ・トリオです。曲も全20曲中半分以上はよく知られた歌モノのスタンダードで、それらの演奏は軽快なピアノトリオではありますが、特に際立った個性があるとは言えません。ただ、ビバップやブルースも何曲か取り上げており、それらの演奏がなかなか素晴らしいですね。チャーリー・パーカーの“Billie's Bounce”に、タッド・ダメロンの“Lady Bird”“The Squirrel”とバップの定番曲を実に生き生きと演奏していますし、ブルースの名曲“After Hours”では糸を引くような粘っこいフレーズを聞かせてくれます。唯一の自作曲“Horacio”はタイトルからして恐らくホレス・シルヴァーを意識したのではないかと思わせるハードバップ調の曲です。これらの演奏を聴くと、彼女が黒人ジャズに深く傾倒していたことが如実にわかります。ドイツから来た白人女性が黒人さながらのバップを聴かせる。きっとそのギャップにフェザーもライオンもやられたのでしょうね。その3ヶ月後に彼女はズート・シムズとの共演作「ユタ・ヒップ・ウィズ・ズート・シムズ」をブルーノートに録音(これがまた素晴らしい出来で、個人的にはそちらの方が好きです)。ただ、その作品を最後にあっさりと音楽界から引退。その後は画家としてニューヨークでひっそり暮らしたそうです。

本日はオスカー・ピーターソン・トリオの作品をご紹介します。と言ってもこれまで当ブログでたびたび取り上げてきた、オスカー(ピアノ)、レイ・ブラウン(ベース)、エド・シグペン(ドラム)の3人ではありません。実はそのトリオが活動するのは1959年の「フランク・シナトラの肖像」以降で、それ以前のトリオはドラムのシグペンに代わり、ギターのハーブ・エリスを加えた3人だったのです。ドラムレスのトリオと言うのは珍しいですが、ピーターソン・トリオはその一風変わった編成で一躍人気を博します。有名な「エラ&ルイ」の歌伴やスタン・ゲッツとの共演の他、本ブログで取り上げたトニ・ハーパー「トニ」や「ジャズ・ジャイアンツ’58」にも参加していますね。ただ、トリオ名義のリーダー作となると意外に少なく、有名なのは本作ぐらいでしょうか?シグペンに交代してからは怒涛の勢いでトリオ作品を発表し続けたのとは対照的です。

本作は名前の通りカナダのストラトフォードという町で開催されていたシェイクスピア・フェスティヴァルにトリオが出演した時の様子を録音したものです。シェイクスピアの名前からわかるように演劇が中心のお祭りのはずですが、夜になるとジャズ・ライブも行われていたのでしょうね。全11曲、75分にも達するボリュームですが、トリオの息のあった演奏のおかげで中だるみすることなく最後まで聞けます。曲目は1曲目の“Falling In Love With Love”にはじまり、以降も“How About You”“Flamingo”“Shining On A Star”“How High The Moon”とよく知られたスタンダードが並びますが、どの演奏も質が高いですね。主役はもちろん躍動するオスカー・ピーターソンのピアノですが、レイ・ブラウンも随所に素晴らしいベース・ソロを聴かせてくれますし、エリスもソロにリズム・ギターに大活躍で、まさに三位一体の演奏です。上記の曲以外ではブラウンとエリスが大活躍する“Gypsy In My Soul”、後半静かに盛り上がって行くエリントンナンバーの“Love You Madly”も出色の出来です。2曲だけ収録されたオリジナルも魅力的で、親しみやすいメロディを持った“Noreen's Nocturne”は3人がそれぞれ妙技を尽くすトリオのショウケース的なナンバー。ラストを飾る“Daisy's Dream”は組曲風の演奏で、最初はクラシックを思わせる典雅なメロディで始まり、中盤からはアップテンポに変身、最後も冒頭のメロディに戻ってしっとりと幕を閉じます。以上、さすがは名盤の名に恥じない出来だと思います。エリスとピーターソンはその後タグを解消しますが、その後ひさびさに再会したのが以前紹介した「ハロー・ハービー」です。

遅ればせながら新年あけましておめでとうございます。今年もマイペースでちびちびと更新していきたいと思います。さて、新年第1弾は昨年末に引き続きビル・エヴァンスです。ジャズを聴き始めて20年。今さらながらビル・エヴァンスの魅力を再確認する今日この頃です。前回は1967年のニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴ盤でしたが、今日取り上げるのはその6年後、1973年1月に東京の郵便貯金ホールでのコンサートの様子を録音したものです。この時はちょうどビル・エヴァンスが待望の初来日を果たした時で、日本のジャズファンの間では静かなフィーバーが巻き起こっていたとか。私はちょうどその年の夏に生まれたので、当時の様子は知るべくもありませんが、バリバリの大物ジャズメンが来日するのはまだ珍しかった頃ですから、2週間のツアー公演は連日の大盛況だったようですよ。メンバーはビル・エヴァンス(ピアノ)に加え、エディ・ゴメス(ベース)とマーティ・モレル(ドラム)からなる当時のレギュラー・トリオ。以前ご紹介した「ザ・ビル・エヴァンス・アルバム」と全く同じ布陣ですね。

収録は全9曲。そのうち“My Romance”“Gloria's Step”、アンコールに応えて演奏されるラストの“On Green Dolphin Street”等リヴァーサイド時代の名曲も再演されますが、それ以外はむしろ新しいレパートリーが中心です。日本のファン向けにお馴染みの定番曲だけで済ませることも可能だったはずですが、あえてそうしなかった所にエヴァンス・トリオの姿勢がうかがえますね。個人的に素晴らしいと思うのは最初の2曲。まず、“Mornin' Glory”はボビー・ジェントリーというカントリー歌手の曲だそうですが、正直オリジナルは大して有名とは言えません。続く“Up With The Lark”も名作曲家ジェローム・カーンが1946年の映画のために書いた曲ですが、これもカーンの数多いスタンダード曲の中では取り上げられることも少ない地味な曲です。それらマイナーな曲が、エヴァンス・トリオの瑞々しい演奏によって、美しいピアノトリオの名曲に生まれ変わるのですから、まさにマジックですね。この2曲はその後エヴァンスのレパートリーに加わり、さまざまな所で再演されます。この2曲以外にも、もとはメキシコの歌謡曲だったと言う美しいバラード“Yesterday I Heard The Rain”、クレア・フィッシャーのカバー“When Autumn Comes”等が捨て難い魅力を放っています。もちろん前述の“My Romance”等のお馴染みのナンバーの時は観客達の「待ってました!」的な盛り上がりがこちらに伝わってきます。以上、エヴァンスの数あるライブ盤の中でも決して過去の名盤達に引けを取らない出来ではないでしょうか?最後に司会者の方が「どうぞ拍手をお願いします」と日本語で締めくくるのが微笑ましいです。

ニューヨークにヴィレッジ・ヴァンガードというジャズクラブがあります。モダンジャズの全盛期、ニューヨークには他にもバードランド、カフェ・ボヘミア、ファイヴ・スポット等のクラブがありましたが、それらが時代とともに閉店していったのに対し、このヴィレッジ・ヴァンガードだけは現在でも営業を続けている希有なクラブです。かく言う私も1999年にニューヨークを旅行した際に、このクラブを訪れました。ビル・エヴァンス、ソニー・ロリンズ、コルトレーンらジャズの巨人達が名演を残した伝説の場所に足を踏み入れることに興奮していた私ですが、実際に入店してみるとまずは店の狭さにびっくり。地下室のような場所に小さなテーブルと椅子がぎっしり並べられていて、一緒に行った友人達と3人で身を寄せ合うようにして聴いたのを覚えています。その分ステージが近くて臨場感あふれるのは良いのですが、たまたまその夜に出演していたのが名前も聞いたことないディキシーランド系ジャズバンドで、僕の趣味とも合わず、やや落胆して帰った記憶があります。いきなり話が脱線しましたが、今日ご紹介するのはビル・エヴァンスが1967年8月に同クラブで行ったライヴの模様を記録したものです。エヴァンスとヴィレッジ・ヴァンガードと言えば、何と言っても1961年の「ワルツ・フォー・デビー」「サンデー・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」の2枚がジャズ史上に残る名盤として有名ですが、本作もなかなかのクオリティですよ。メンバーはベースがエディ・ゴメス、ドラムがフィリー・ジョー・ジョーンズです。

収録曲は全15曲。うちスタンダード曲の“Polka Dots And Moonbeams”“Stella By Starlight”“On Green Dolphin Street”“Wrap Your Troubles In Drams”等半分以上の曲はそれ以前のスタジオ録音やライブ音源等で演奏済みです。もちろんそれらの曲も演奏そのものはとても水準の高いものですが、やはりこのアルバムならではの収録曲に注目したいところです。まずはアルバムタイトルにもなっている“California Here I Come”。もともとはアル・ジョルソンという1920年代の人気歌手の曲らしいですが、オリジナルをYouTubeで聞いたところ他愛もないポップソングです。それがエヴァンスの手にかかると、まるで魔法のようにリリカルなメロディの名曲に変貌するんですよね。アンドレ・プレヴィンが作曲してシナトラも歌った“You're Gonna Hear From Me”も原曲のメロディを残しつつも、まさにエヴァンス節としか言いようがないロマンチックな演奏に仕上がっています。他では有名スタンダードの“Gone With The Wind”、バート・バカラックのポップ曲“Alfie”、ジョニー・マンデル作の静謐なバラード“Emily”も上々の仕上がりです。また、エヴァンスは作曲者としても大変優れており、本作でも“Turn Out The Stars”“G Waltz”“Very Early”と3曲の自作曲を取り上げていますが、どれもエヴァンスならではの叙情性をたたえた美しい曲ばかりです。ゴメス&フィリー・ジョーのサポート陣もバラードでは寄り添うように、アップテンポの曲では迫力あるベースとドラミングでガンガンとエヴァンスのピアノを盛り立てます。全部で1時間を超える長尺のアルバムですが、曲良し演奏良しの大名盤と言ってよいでしょう。

そんなコービンの作品ですが、内容はいたって正統派のジャズピアノ。スタイル的にはアーマッド・ジャマルに近いでしょうか?高音を駆使したきらびやかなタッチでスタンダードや自作曲を奏でていきます。特筆すべきは自作曲のクオリティの高さで、タイトル曲でもあるファンキーな“Soul Brother”、ややモーダルな香りもする“Soul Sister”の2曲を筆頭に、マイナー調のワルツ“Caroline”、ハードドライビングな“JAMF'S”、ロマンチックなバラードの“Rene”“The Girl In The Window”と佳曲揃いです。サイドを務めるのはスパンキー・デブレスト(ベース)とエディ・キャンベル(ドラム)。後者のキャンベルはともかく、デブレストの方は50年代の一時期ジャズ・メッセンジャーズにも在籍していたのでご存じの人も多いかもしれません。黒光りするコービンがアップになったジャケットもカッコいいですし、なかなか掘り出しモノの1枚ではないでしょうか?こんな未知の作品が隠されているとはジャズの世界はまだまだ奥深いですね!