浅草の羽子板市を見に行った後、バスで上野駅で降りた後、上野公園へ 上野公園は自然や噴水、銅像、美術館や博物館、動物園、お寺や神社など、さまざまな見どころがあります。西郷隆盛像 清水観音堂 不忍弁天堂 五條天神社 上野東照宮 旧寛永寺五重塔 上野大仏とパゴダ など

西郷隆盛像 明治維新の指導者の西郷隆盛、幕府征討軍参謀として幕臣の勝海舟との会談で、江戸城の無血開城を実現しました。連れている犬の刻みは、後藤貞行で犬は「ツン」です。

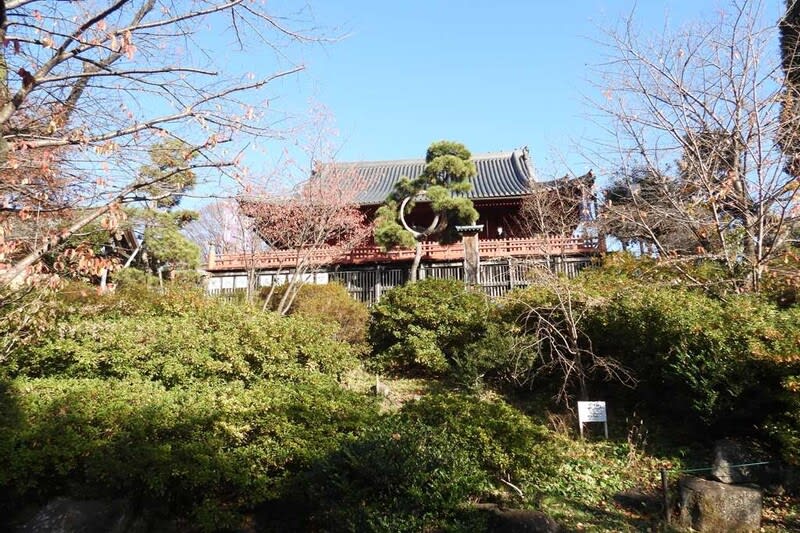

清水観音堂 寛永8年(1631年)に京都の清水寺に倣って建立されたお堂で、清水の舞台からは不忍池の蓮池が眺望できます。「月の松」は、江戸時代の浮世絵師歌川広重の「名所江戸百景」に描かれています

不忍弁天堂 寛永寺を創建した天海僧正が建立。創建当時のお堂は戦災で消失し、現在の堂は昭和33年(1958年)に再建したもの。ご本尊(八臂大弁財天)は、長寿や福徳・芸能の守りとして信仰されています。

五條天神社 花園神社の鳥居 外人さんで良く知られています。

上野大仏とパゴダ 寛永8年(1631)、公園内の大仏山に堀直寄によって寄進されたが、度々の地震や火災で現在は、大仏様のご尊顔のみが保存されています。大仏再建の願を込めて仏塔(パゴダ)も建立

上野大仏 数々の災難に見舞われながら現在の姿に至る大仏さまのお顔は「これ以上落ちない合格大仏」として、受験生や就活生に人気です

時の鐘 寛永寺 時鐘堂 上野大仏の隣に位置し 今でも正午と6時と18時に鐘は鳴ります

お化け灯篭 寛永8年(1631)、佐久間勝之が奉納した石灯籠。高さ約6m、笠石の周囲約4mとあまりにも巨大な灯籠のため「お化け灯籠」と呼ばれています。名古屋の熱田神宮の石灯籠、京都南禅寺の大石灯籠と合わせて日本三大石灯籠のひとつ

上野東照宮 寛永4年(1627)、藤堂高虎が造営。現在のご社殿は、三代将軍徳川家光公が造替したものです。唐門、拝殿、本殿建築は、当時の建築技術が結集した見ごたえのある荘厳なものとなっています

上野東照宮ぼたん苑

上野東照宮 参道

上野東照宮社殿 野東照宮は1627年創建の東京都台東区上野公園に鎮座する神社です。東照宮とは徳川家康公(東照大権現)を神様としてお祀りする神社で、日光や久能山の他、全国に数多く

三代将軍灯篭

旧寛永寺五重塔

上野東照宮の大きな石鳥居