会話で聞く限り〈誤用〉のほうが多いのではないかという言葉の一つに「奇特」がある。「すぐれて感心なようす.(類)殊勝」(デイリーコンサイス国語辞典第二版)であるが、奇人・変人というような意味で使う人が少なくない。

奇にも特にも、すぐれているとか立派だとかいう意味を感じないから、こんなことになっているのだろう。

こころみに新編大言海を引いてみると、殊勝というような意味が二番目にありはするが、一番目は「尋常(ヨノツネ)ニ勝レタルコト。不思議ニシテ、匹(たぐひ)ナキコト」とあり、宋書、武帝記から「身長七尺六寸,風骨奇特」という用例をのせている。そこには褒めるべきこと、というような判断がない。

してみると、奇特は現在に近付くほど、褒めるべきことというような狭い意味になっていったのかもしれず、もしそうであるとすれば、多くの人が奇人・変人を奇特な人というのも、まんざら的外れというわけではない、ということになろうか。

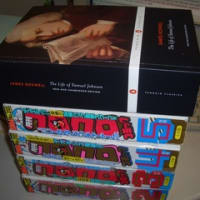

余談ながら、大言海の愉快な点のひとつは、中国の古い用例を平気で載せている点である。多くの国語辞典が(たぶん)「それは日本語じゃなくて中国語じゃん」という理由で、日本人が書いた漢語の用例しかのせないのにくらべると、じつにあっけらかんとしている。

奇にも特にも、すぐれているとか立派だとかいう意味を感じないから、こんなことになっているのだろう。

こころみに新編大言海を引いてみると、殊勝というような意味が二番目にありはするが、一番目は「尋常(ヨノツネ)ニ勝レタルコト。不思議ニシテ、匹(たぐひ)ナキコト」とあり、宋書、武帝記から「身長七尺六寸,風骨奇特」という用例をのせている。そこには褒めるべきこと、というような判断がない。

してみると、奇特は現在に近付くほど、褒めるべきことというような狭い意味になっていったのかもしれず、もしそうであるとすれば、多くの人が奇人・変人を奇特な人というのも、まんざら的外れというわけではない、ということになろうか。

余談ながら、大言海の愉快な点のひとつは、中国の古い用例を平気で載せている点である。多くの国語辞典が(たぶん)「それは日本語じゃなくて中国語じゃん」という理由で、日本人が書いた漢語の用例しかのせないのにくらべると、じつにあっけらかんとしている。