前記事「①著者について」から続いています。

今回は、言語について。

以下、

(本の中で重要なポイントかどうか

ということは度外視して)

私が「ほー」と思ったことを

抜き書きします。

★複数言語の調査

複数の言語の調査をしていると、

たった一つの言語すらちゃんと研究していないのに、

別の言語に手を出すなんて…

と否定的に考える人も出てくる。

けれども、複数の言語を眺めるからこそ、

個別の言語への理解が深まることだって有る。

そもそも言語の研究に終着点などはないので、

「一つ目の言語が研究し終わるまで、

次の言語には行かない」などと言っていたら、

いつまでも一つ目の言語しか扱えない。

「ですよね!!」と大声で共感したい(笑)

研究じゃなくて、学習であっても

同じだと思う。

★日本語について

日本語も近年まで、系統的孤立語として考えられてきた。

けれども、危機言語保存などの

政治的な意図やら何やらが絡んで、

かつて「方言」とされていた幾つかの変種が、

「言語」として独立した(与那国語、宮古語など)おかげで、

今では日琉語族、あるいは日本語族と呼ばれる

語族のメンバーとなっている。

ある言語変種Aと言語変種Bとが

「言語」の違いなのか

「方言」の違いなのかというのは、

判断が難しい。

ヒンディー語とウルドゥー語、

セルビア語とクロアチア語などは、

お互いにほとんど同じで会話が可能だが、

背景の宗教が違い、文字が違う。

面白い。知らなかった。

「危機言語」「消滅言語」というのは、

遠い世界の話ではなく、

実はけっこう身近にもあるらしく。

たとえば関西地方でも、

大阪弁、河内弁、京都弁、奈良弁…などなど、

それぞれ「独立した方言」とも言えるけれど、

昨今は、土地土地の特徴が薄らいだ

おおまかな「関西弁」の中に

溶け込んでゆく傾向がある。

このままいくと、小カテゴリーの「○○方言」は

「消滅言語」となるらしいのです。

私は関西在住歴がそれなりに長いのですが、

住んでいたのは社宅や新興住宅地だったので、

まさにその特徴の薄らいだ

ざっくり最大公約数的な「関西弁」

が優勢でした。

ご近所さんの枠から脱した大学や職場で、

「ほんでみー」(奈良市内出身者)、

「ごもく捨てといてんかー」(京都碁盤の目出身者)、

「なんしとー」(姫路出身者)

なんて言い回しを最初に聞いた時は、

関西弁でもこんなに違うんだ!

と驚いたもんです。

そういう濃い方言を話す人達は

どんどん減っているはずで、

しかも独立した方言だという認識も

薄いだろうから

衰退するがままに任せることになり

(「奈良の方言を守りましょう!」

なんて聞いたことがない・笑)、

なんて聞いたことがない・笑)、

そのうち「消滅言語」になるんだろうか。

★いつ言語は消えるのか

そしてこれは、なんとも考えさせられた一節。

言語の消滅を語るときに、

どのタイミングで「消滅」と呼ぶのかは、

なかなか難しい問題がある。

日常的に使われなくなったタイミングと、

話者がいなくなるタイミングとがずれることも多い。

さらに、昨今の社会状況下では、

第一言語は別の言語なのに、

(危機言語への関心が高まったり、

社会に余裕ができたために)

消滅しかけている言語Aを

あとから学習する者などが出てきたりもする。

そんな中で、言語A本来のコミュニティの

話者がいなくなったとして、

別のコミュニティの学習者が

それなりに流ちょうに言語Aを話せていたら、

その言語は果たして存続している

と言えるのだろうか。

仮に僕のドマーキ語運用能力が

ネイティブも驚嘆するくらい話せるようになったとし、

モミナバード村やベディシャル集落のドマ人たちの

誰もがもう話すことをやめだ場合に、

別文化の日本で暮らす別出自の日本人の僕が

ドマーキ語の最後の話者だと言い張れるのだろうか。

理論的には

言い張れるような気がするけれど、

心情的には無理があるような…

いやいや、

本来の話者集団に属していなくとも、

やはり「最後の話者」ではあるよね!

最後の一人になったら

その言語を使っての会話はできなくて

寂しいだろうけれど、

音声記録を残すことはできるので、

貴重な存在になるはずね。

言語のなくなりかたは多様である。

ドマーキ語の調査をしていて、

ある日、あることに気付いた。――諺がない。

言語を生物に擬えて言えば、

臓器が一つ不全になった程度に

深刻な消失であるように思われる。

話者数減少という事態の裏側で、

話者の中でも、言語知識が先細ってきているのだ。

次は、何が消えるのか。

これを読んで考えたのは、

現在、私の住む地域の方言のこと。

本気の方言は、私には外国語に聞こえます。

全く分かりません。

(そういえば、東北のアクセントも

馴染みがなさ過ぎて

全然聞き取れなかったな…

私の日本語ヒアリング能力適応範囲は、

けっこう限定的なんだなあ!)

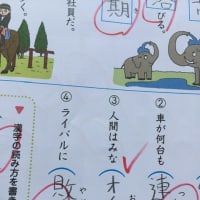

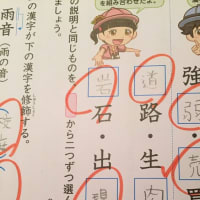

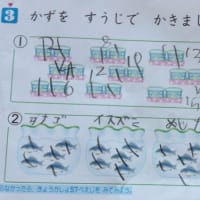

でも、息子は、2,3の言い回しを

知っているようです。

地元の言葉が「独立した方言(言語)」である

という意識が強い地域なので、

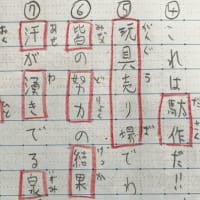

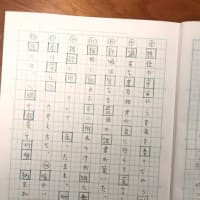

小学校で「方言」を教えるんです。

でも、それきり。

それ以上の発展はない。

地元方言は、彼の琴線に触れなかったみたい。

周りにも、本気の方言を解する子どもは

そんなにいないと思う。

この言語は、

先細ってゆくだろうな、

と思ってしまいます。

もちろん、これからも

学校で教えるだろうし、

大人向けの方言講座などは人気があるようだし、

完全に消えることはないと思う。

でも、そうやって伝えられる言語が

「生きた言語」かと言われれば、

どうなんだろう、と思う。

諺は伝えられるかもしれないけれど、

この先、新たに諺が生まれることはないかも。

「流行り言葉」や「若者言葉」

などが生まれることもないだろうな。

失われるものはあっても、

新たな創造や変化が無い言語。

残そうとする努力があるので

消滅はしないにしても、

生きてもいないような気がする。

有文字言語でこれなんだから、

無文字言語なら、

その消滅のスピードは

推して知るべし…

世の中には6000~8000の言語があり、

「消滅の危機に瀕している言語」も多くある。

具体的な数字は出せないし、

各言語の消滅は、パターンこそあれ

道筋が異なるから、予測には限界がある。

けれども、露骨にヤバい言語はある。

消滅の危機に瀕しているからといって、

すわ守らなければならない、

保全して、本来的な話者集団

(今は別の言語を習得している若い衆など)に

危機言語を習得させて、

日用させるべきなのだろうか。

言語自体の価値は、あらゆる言語、なべて等しい。

だが、経済的価値、道具としての有用性はと言えば、

決して等しくなどない。

全くゼロの状態から

何らかの言語を習得しようとしたら、

それに掛かるコスト(労力)は

どの言語でも論理的には等しいと考えられる。

費用対効果、

コストにかかるパフォーマンスを考えてみると、

言語がコミュニケーションのツールである限り、

当然、話者数の多い言語のほうが優秀であるだろう。

なくなりそうな言葉がなくなるのには、

それぞれに理由があるのだ。

特段の理不尽な状況下において

発生したのではない限り、

その変化に対して、

言語学者の勝手な都合を押しつけて

言語保存を強要するのは間違っている。

そして、その上で、こうも言っています。

言語(特に無文字言語)は消えてしまったら、

まず復活しない。

何を仕事と考えているかと言えば、

消滅する前に言語を記録することである。

「なくなるには理由がある」と言いながらも、

そうした言語にも

(経済的価値や有用性はさておき)

価値を認めているので、

しっかり記録に残そうと努める。

そのために、せっせと嫌いな現地に通う(笑)

言語への愛を感じます。