1909年ウィーン生まれの美術史家です。

大学卒業したての20代の時、ウィーンで上巻を書き、

第2次世界大戦をイギリスで過ごし、

戦後、下巻を書きました。

ナチスは、当時既に好評を博していた上巻を

出版禁止にしたそうです。

著者はユダヤ人なのですが、

反ユダヤ的理由から禁止したのではなく、

「この本に見える平和主義的な傾向」が

危険だと判断したからだそうです。

確かに、と思います。

美術史家らしく、文化的なことが

きちんと書かれてあり、

異文化に対して、少ない知識と偏見に基づき

安易に一方的な断罪をすることがないので

安易に一方的な断罪をすることがないので

好感が持てます。

が、異文化嫌いの国粋主義者からしたら

そういう姿勢が気に入らないんだろな。

(初期のイスラム教徒による近隣諸国征服について)

エジプトに向かったアラビア人の戦士集団が

大都市アレクサンドリアを占領した時、

ギリシアの詩人、文人、哲学者の

70万巻の本をおさめていたあの壮大な図書館を

どうするかと聞かれたオマルは

「本にコーランにあることが書かれているなら、

もはや必要はない。

それ以外のことが書かれているのなら、必要は無い」

と答えたという。

そのとき、他に類のない貴重な本の収集が

永遠に失われたのである。

エジプトに向かったアラビア人の戦士集団が

大都市アレクサンドリアを占領した時、

ギリシアの詩人、文人、哲学者の

70万巻の本をおさめていたあの壮大な図書館を

どうするかと聞かれたオマルは

「本にコーランにあることが書かれているなら、

もはや必要はない。

それ以外のことが書かれているのなら、必要は無い」

と答えたという。

そのとき、他に類のない貴重な本の収集が

永遠に失われたのである。

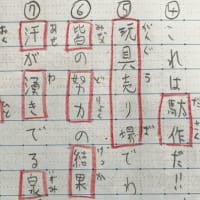

このくだりを読んだとき、

息子は「ぼく、イスラム教、きらい!」と叫びました。

子どもでも、

「本を焼く」などという文化の破壊は

聞くに堪えない蛮行と分かるのでしょう。

でも、その続きには、こんなくだりがあります。

(100年後)

アラビア人は、ムハンマドの時代のように、

いつまでも荒々しい砂漠の戦士では無かった。

いや、全くその反対であった。

初めの頃の宗教的熱気が静まると、

彼らは占領した国々でその地の住民から学び始めた。

ペルシア人からは東方の華やかさ、

美しいものに対する喜びを学んだ。

ギリシア人からは、ペルシア人以上に多くのことを学んだ。

いつしか彼らは、本を焼くことをやめ、

それらを集め、読むようになっていた。

なかでもアリストテレスの書物を好んで読み、

それらをアラビア語に翻訳した。

アリストテレスからは、自然界の事柄に感心をもつこと、

あらゆる事柄の原因を探ることを学んだ。

そして、それに真剣に取り組んだ。

彼らが巨大な帝国を築き、

ペルシア人、ギリシア人、インド人、それに中国人の

考え方、形、発明を自分のものとし、

それを伝えてくれたことは決して悪いことではなかった。

そしてキリスト教徒が宗教的理由から行った

十字軍についてはこう書いてあります。

十字軍の騎士たちがエルサレム城外にたどり着いたとき、

彼らは感激のあまり涙にくれ、大地にひれ伏し、接吻した。

しかし、占領したエルサレムでの彼らのふるまいは、

決して騎士、いやキリスト教徒らしいものではなかった。

彼らは全てのイスラム教徒を虐殺し、

ありとあらゆる残酷な行為をした。

十字軍の遠征は、ひとつの利益をもたらした。

キリスト教徒は、アラビア人の

文化、建築、美意識、学問を知ったのだ。

そしてアリストテレスの書物は、

アラビア語からラテン語に翻訳され、

イタリア、フランス、ドイツで多くの人に読まれ、

熱心に研究され始めた。

かつてアラビア人が世界を占領したときに

学び、経験したこと全てが、

いま十字軍によってフランスやドイツにもたらされたのだ。

彼らは感激のあまり涙にくれ、大地にひれ伏し、接吻した。

しかし、占領したエルサレムでの彼らのふるまいは、

決して騎士、いやキリスト教徒らしいものではなかった。

彼らは全てのイスラム教徒を虐殺し、

ありとあらゆる残酷な行為をした。

十字軍の遠征は、ひとつの利益をもたらした。

キリスト教徒は、アラビア人の

文化、建築、美意識、学問を知ったのだ。

そしてアリストテレスの書物は、

アラビア語からラテン語に翻訳され、

イタリア、フランス、ドイツで多くの人に読まれ、

熱心に研究され始めた。

かつてアラビア人が世界を占領したときに

学び、経験したこと全てが、

いま十字軍によってフランスやドイツにもたらされたのだ。

この辺までくると、

息子も単純に「◯◯は嫌い!」と叫ぶことはなく、

ちょっと考えこむような

複雑な表情をしていました。

簡単にこっちが善、こっちが悪とは

決められないんだな…

ということが分かったのでしょう。

さらに、一見善良な一般市民についても

こんな記述があります。

(中世の都市における生活について)

あの信仰厚い十字軍の騎士たちが

占領したエルサレムで恐ろしい大虐殺を行ったように、

多くの市民も、その頃、悔い改めを解く説教僧の言葉から

隣人愛だけでなく、

信仰を共にしない者すべてへの憎しみをも聞き取った。

人々は、自分を信仰に厚い人間だと思えば思うほど、

とりわけユダヤ人をひどく扱った。

あの信仰厚い十字軍の騎士たちが

占領したエルサレムで恐ろしい大虐殺を行ったように、

多くの市民も、その頃、悔い改めを解く説教僧の言葉から

隣人愛だけでなく、

信仰を共にしない者すべてへの憎しみをも聞き取った。

人々は、自分を信仰に厚い人間だと思えば思うほど、

とりわけユダヤ人をひどく扱った。

そう。

これが信仰心の恐ろしいところ。

信心深さは「善」と描かれることが多いけれど、

良い面だけじゃない。

ユダヤ人以上にひどい目にあった人たちもいた。

長い間聖書について深く考え、

教会の教えに疑問を持ち始めた人たちだ。

彼らは「異端」と呼ばれ、おそろしい迫害を受けた。

異端とされた者は、

かつてネロがキリスト教徒に行ったように

公の場で生きたまま焼かれた。

異端を理由に、ひとつの都市全てが破壊されたこともある。

ひとつの地方から人間の姿が全く消されたこともあった。

彼らに対して十字軍が派遣されたこともあった。

これらは、「恩寵」の神のために、神の「善き知らせ」のために

夢の中の天国のような大聖堂を築いた人たち、

まさにそれと同じ人たちによってなされたのであった。

長い間聖書について深く考え、

教会の教えに疑問を持ち始めた人たちだ。

彼らは「異端」と呼ばれ、おそろしい迫害を受けた。

異端とされた者は、

かつてネロがキリスト教徒に行ったように

公の場で生きたまま焼かれた。

異端を理由に、ひとつの都市全てが破壊されたこともある。

ひとつの地方から人間の姿が全く消されたこともあった。

彼らに対して十字軍が派遣されたこともあった。

これらは、「恩寵」の神のために、神の「善き知らせ」のために

夢の中の天国のような大聖堂を築いた人たち、

まさにそれと同じ人たちによってなされたのであった。

信仰心厚い人間の蛮行。

自分の信仰(所属集団)を善と信じるあまり

そうでない人間に対して不寛容になり、

相手を見下し、平気で残虐なことをする。

そうでない人間に対して不寛容になり、

相手を見下し、平気で残虐なことをする。

そうする権利が自分にはあると

錯覚を起こしてしまう。

宗教だけじゃない。

人種、政治的信条、いろんな理由から

人は信じがたい蛮行に走る。

自分は正しいと信じながら。

キーワードは「不寛容」。

こういうことにきちんと言及し、

考えさせてくれる歴史入門書を

小学生の息子と一緒に読めたことに

感謝したいと思います。

----

ちょっとフライングして、

「50年後のあとがき」より。

著者の、戦争に対する考えが

はっきり書かれています。

下巻の中で、著者は

ナポレオンの華々しい躍進を描きながらも、

ありがちな「我が輩の辞書には・・・」ではなく、

「私のような人間には、100万の命など問題ではない」

というナポレオンの言葉を引用しています。

それは著者の

「歴史家として戦争行為を賛美する訳ではない」

という信念の表れだろうと思います。

そして、第二次世界大戦の先導者たちも

このナポレオンと同じ考えであっただろう

と書いています。

第一次世界大戦が終わってから数年の間に、

ドイツ、イタリア、日本において

寛容ということが生活から消えていきました。

政治家は、自分たちには

他の民族を支配する権利があると説きました。

もし誰かが自分のことを

「私は世界で最も賢い、最も強い・・・最も才能ある人間だ」

と言ったら、不愉快になり、その人間を笑うだろう。

しかし「私」を「私たち」に変え、

「私たちは世界で最も賢い、最も強い・・・最も才能ある民族だ」

と言ったら、感激の拍手喝采をおくり、

彼を愛国者と呼ぶのはなぜなのか。

別に戦争でなくても、どんな場所にも

こういう論調を好む人はいますよね。

帰属集団への愛着が強い人。

良い場合もあるけど、

「不寛容」の危うさが常につきまといます。

こんな風に戦争や征服について述べたあと、

著者は心情をこう吐露しています。

この本は若者のために書かれたのであり、

若者には、最も忌むべき事は

避けさせてやりたい。

しかし子どももいずれ成長するのであり、

彼らも歴史から、扇動や不寛容が

いかに容易に人間を間に変えるかを

学ばねばならないのです。

こういう考え方の著者だからこそ

子どもに相応しい

誠実な歴史本になったのでしょうね。

ああ、良い本読んだ。