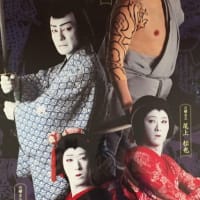

歌舞伎の演目は奥が深い、

観ていてちょっとした疑問、

筋書に納得いかなかったり、言葉にひっかかったり、

いつもと違う衣装が気になったり…。

今月、そんなところを見終わってから、調べてみて、

歌舞伎って、だから同じものを何回観ても飽きないのだ、

と改めて思ったのでした。

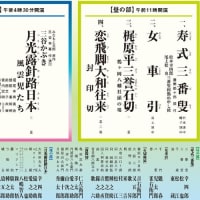

歌舞伎座 昼の部

「春の寿」と題して

歌舞伎舞踊3演目、これを上中下「三段返し」というそうですが(どうして返しなんでしょう)、

三番叟

萬歳

屋敷娘

能の「翁」では三番叟は添え物に近い舞ですが、

歌舞伎では、メインは三番叟、翁は引き出し役。

萬歳とは、春の訪れを告げ、商売繁盛の願掛けをする芸人のようですが、

そもそも宮中で春を寿ぐ行事、踏歌(とうか)の足を踏み鳴らす舞をさしたようで、漫才の起源でもあります。

梅玉が上品で晴れやか。

歌舞伎座では珍しい上演で2度目だそうです。

屋敷娘は長唄の舞踊。

「一谷嫩軍記」直実*団十郎

陣門・組打は、三段目の熊谷陣屋の前哨をなすものです。

いったいいつ敦盛はすり替わったのか?

陣門の場で直実が陣屋へ連れ帰ったとき、もう入れ替わっていたのね。

長唄「女伊達」*菊五郎

桜の吉原で立ち回りを演じる、女伊達*木崎のお秀は江戸ッ子、

対する二人の男衆(男伊達)は大阪、東西の対決でもあったのね。

尺八をもって立ち回り、尺八は伊達男助六の見立て、なるほど!

廓文章 吉田屋

近松門左衛門「夕霧阿波鳴渡」の上巻「吉田屋」を歌舞伎に仕立てたもの。

初代藤十郎が真っ先に演じたのは「夕霧名残の正月」

これを元に近松が浄瑠璃にしたのが、夕霧阿波鳴渡、

そのまた後にできたのが、この廓文章、なのね。

紙衣姿の編笠の出が美しい!

この美しさを「やつし」というのです。

編笠を取ると、伊左衛門はとたんに3枚目になるのです。

面白い!

夜の部

「御存 鈴ヶ森」

鶴屋南北の「浮世柄比翼稲妻」の一場面、です。

白井権八(芝翫)と幡随院長兵衛(富十郎)、

出会いの場が品川宿鈴ヶ森、

加えて、東海の勘蔵(左團次)、飛脚早助(段四郎)北海の熊六(彦三郎)

という顔ぶれがいい。

ところで、雲助たちのなかでまとめ役のような、とっつあん!

これがとってもいい!!

何とも言えない味わいがある、この古参の俳優さんの名前がわからない!

いつも脇役で見かけるのですが…。

…で、歌舞伎手帖で当たりをつけてweb検索かけると…、

分かりましたよー、

土手の十蔵*山崎権一丈、でした。

さて、この鈴ヶ森、どこがいいのか、

剣さばきの見事な権八、それに目をつけた長兵衛、

お若けえの、お待ちなせえやし

待てとお止めなされしは、拙者がことでござるか

この名セリフ、会場が「待ってました!」となるのね。

イナセな白塗りの権八、衣装がまた粋なのよねー。

人気俳優のときはひわ色が定番、

芝翫は黒の紋付で、裏地の赤で決めている!

この二人、実在のモデルがいるのです。

鳥取藩士で人を殺したこと、

吉原三浦屋の遊女小紫に入れ揚げていたこと、

長兵衛も元佐賀藩士、

いずれも悪人だったようですが、

また、二人は絶対会うはずもない、ところを、

そこは芝居、江戸町人が喜びそうな群像に仕立てた、

歌舞伎ならではのデフォルメ!

「京鹿子娘道成寺」

道行より押戻しまで、とあります。

道成寺までの白拍子花子の花道の出、ひとりでも道行、というのね。

歌舞伎事典には、ある目的地にたどり着くまでを描いた舞踊、とあります。

花は桜、満開に咲きほころびています。

藤十郎は薄藤色の衣装であらわれる、見慣れた黒地に菊模様のは引き抜きで見せます。

道成寺の「クドキ」、あの手ぬぐいを使った「恋の手習い」

実をいうと、ここではからずも涙ぐんでしまいました、感動のあまり!

押戻しの左馬五郎がもつ青竹は、清姫の亡霊を祓う破邪の霊力をもつとされる。

京都南座では、2月、玉さま菊ちゃんの二人道成寺に、海老蔵の押戻し、だったのね。

「お祭り佐七」

鶴屋南北「心謎解色糸」の脚色、

小糸佐七の悲恋、というより

江戸前の粋なところを見せる、というのがメインなんでしょう、

冒頭の神田祭の「底抜け屋台」というそうですが、

めったに見られない浴衣と手ぬぐい姿の鳴り物の方たち、

こういうのがうれしい!

劇中舞踊の「落人」を披露、お軽さんは芝のぶさんよね、

かつての神田祭ではこんなふうだった、ということでしょうね。

それにしても、小糸が佐七を助けるため愛想尽かしをする、

というけれど、佐七が親の敵とする武士の落し子、ということを

小糸はすぐに打ち明けているし、

全然愛想尽かしになっていない、よねー。

なのに、殺されてしまう?!

ちょっとくどいようでしたが、

心は、すでに4月の歌舞伎座へ、飛んでいます。

観ていてちょっとした疑問、

筋書に納得いかなかったり、言葉にひっかかったり、

いつもと違う衣装が気になったり…。

今月、そんなところを見終わってから、調べてみて、

歌舞伎って、だから同じものを何回観ても飽きないのだ、

と改めて思ったのでした。

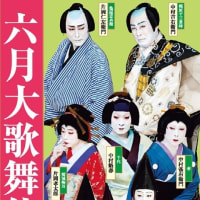

歌舞伎座 昼の部

「春の寿」と題して

歌舞伎舞踊3演目、これを上中下「三段返し」というそうですが(どうして返しなんでしょう)、

三番叟

萬歳

屋敷娘

能の「翁」では三番叟は添え物に近い舞ですが、

歌舞伎では、メインは三番叟、翁は引き出し役。

萬歳とは、春の訪れを告げ、商売繁盛の願掛けをする芸人のようですが、

そもそも宮中で春を寿ぐ行事、踏歌(とうか)の足を踏み鳴らす舞をさしたようで、漫才の起源でもあります。

梅玉が上品で晴れやか。

歌舞伎座では珍しい上演で2度目だそうです。

屋敷娘は長唄の舞踊。

「一谷嫩軍記」直実*団十郎

陣門・組打は、三段目の熊谷陣屋の前哨をなすものです。

いったいいつ敦盛はすり替わったのか?

陣門の場で直実が陣屋へ連れ帰ったとき、もう入れ替わっていたのね。

長唄「女伊達」*菊五郎

桜の吉原で立ち回りを演じる、女伊達*木崎のお秀は江戸ッ子、

対する二人の男衆(男伊達)は大阪、東西の対決でもあったのね。

尺八をもって立ち回り、尺八は伊達男助六の見立て、なるほど!

廓文章 吉田屋

近松門左衛門「夕霧阿波鳴渡」の上巻「吉田屋」を歌舞伎に仕立てたもの。

初代藤十郎が真っ先に演じたのは「夕霧名残の正月」

これを元に近松が浄瑠璃にしたのが、夕霧阿波鳴渡、

そのまた後にできたのが、この廓文章、なのね。

紙衣姿の編笠の出が美しい!

この美しさを「やつし」というのです。

編笠を取ると、伊左衛門はとたんに3枚目になるのです。

面白い!

夜の部

「御存 鈴ヶ森」

鶴屋南北の「浮世柄比翼稲妻」の一場面、です。

白井権八(芝翫)と幡随院長兵衛(富十郎)、

出会いの場が品川宿鈴ヶ森、

加えて、東海の勘蔵(左團次)、飛脚早助(段四郎)北海の熊六(彦三郎)

という顔ぶれがいい。

ところで、雲助たちのなかでまとめ役のような、とっつあん!

これがとってもいい!!

何とも言えない味わいがある、この古参の俳優さんの名前がわからない!

いつも脇役で見かけるのですが…。

…で、歌舞伎手帖で当たりをつけてweb検索かけると…、

分かりましたよー、

土手の十蔵*山崎権一丈、でした。

さて、この鈴ヶ森、どこがいいのか、

剣さばきの見事な権八、それに目をつけた長兵衛、

お若けえの、お待ちなせえやし

待てとお止めなされしは、拙者がことでござるか

この名セリフ、会場が「待ってました!」となるのね。

イナセな白塗りの権八、衣装がまた粋なのよねー。

人気俳優のときはひわ色が定番、

芝翫は黒の紋付で、裏地の赤で決めている!

この二人、実在のモデルがいるのです。

鳥取藩士で人を殺したこと、

吉原三浦屋の遊女小紫に入れ揚げていたこと、

長兵衛も元佐賀藩士、

いずれも悪人だったようですが、

また、二人は絶対会うはずもない、ところを、

そこは芝居、江戸町人が喜びそうな群像に仕立てた、

歌舞伎ならではのデフォルメ!

「京鹿子娘道成寺」

道行より押戻しまで、とあります。

道成寺までの白拍子花子の花道の出、ひとりでも道行、というのね。

歌舞伎事典には、ある目的地にたどり着くまでを描いた舞踊、とあります。

花は桜、満開に咲きほころびています。

藤十郎は薄藤色の衣装であらわれる、見慣れた黒地に菊模様のは引き抜きで見せます。

道成寺の「クドキ」、あの手ぬぐいを使った「恋の手習い」

実をいうと、ここではからずも涙ぐんでしまいました、感動のあまり!

押戻しの左馬五郎がもつ青竹は、清姫の亡霊を祓う破邪の霊力をもつとされる。

京都南座では、2月、玉さま菊ちゃんの二人道成寺に、海老蔵の押戻し、だったのね。

「お祭り佐七」

鶴屋南北「心謎解色糸」の脚色、

小糸佐七の悲恋、というより

江戸前の粋なところを見せる、というのがメインなんでしょう、

冒頭の神田祭の「底抜け屋台」というそうですが、

めったに見られない浴衣と手ぬぐい姿の鳴り物の方たち、

こういうのがうれしい!

劇中舞踊の「落人」を披露、お軽さんは芝のぶさんよね、

かつての神田祭ではこんなふうだった、ということでしょうね。

それにしても、小糸が佐七を助けるため愛想尽かしをする、

というけれど、佐七が親の敵とする武士の落し子、ということを

小糸はすぐに打ち明けているし、

全然愛想尽かしになっていない、よねー。

なのに、殺されてしまう?!

ちょっとくどいようでしたが、

心は、すでに4月の歌舞伎座へ、飛んでいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます