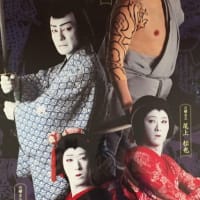

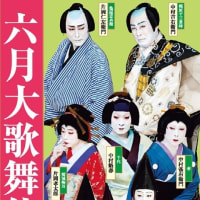

杮葺落七月花形歌舞伎

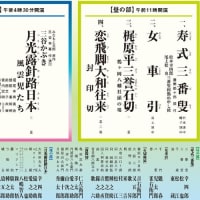

昼は

加賀見山再岩藤ー骨寄せの岩藤

岩藤&又助;松緑

夜は

東海道四谷怪談

お岩&与茂七&小仏小平;菊之助

伊右衛門;染五郎

という若手の奮闘を期待する主催側、観客側の熱ーい眼差しのなか、

一生懸命応えようとしている、

そういう誠意を感じさせてくれる公演だったと思います。

骨寄せの岩藤は、

加賀藩のお家騒動をセンセーショナルに浄瑠璃にのせた

鏡山旧錦絵を

幕末近くになって黙阿弥が着目し、焼き直し・パロディ化しようとしたのは、

なぜなのでしょうね。

骨寄せのあの仕掛けは、当初の通りに今に伝えているのでしょうかしら?

あの仕掛けだけで江戸の市民は拍手喝采、だったのでしょうね。

お家騒動の中身はあまり重きを置いていなかった、のでしょう。

まともに筋書きを充てれば、先代萩にはかなわない、

弾正の凄み、子供を生贄にする忠臣、やっぱり先代萩は迫力ありますよね。

だから、先代の猿之助がこの岩藤を再度舞台にのせるにあたって、

7役変化とケレンで、見せる芝居として再演した、のは、

黙阿弥的だったんだろうなーと、思えます。

今回は、4人の若手で善&悪二役を分担して、先祖がえりした形で試みた、

というところでしょうか。

確かにだんまり、は4人で勢揃いしたほうが絶対いい、

でも弾正やお柳に悪の美学がないし、

全体の流れとして、迫力に欠ける感は免れない、のだなー

しかし、

歌舞伎は脇がいいと、締まるのですよねー

今回のそのすばらしい脇は、子役です。

玉太郎くん、松江さんの御子息、東蔵さんのお孫さん、なんですね。

よく、仕込んでらっしゃる、すばらしい!

松緑の又助、忠臣の割には、いかにも間抜けにも弾正に謀られて主君の奥方を殺めて、

善玉であるはずの帯刀に切腹しかない、

ことにされ(もっと早く助っ人できたでしょうに)

盲目の弟(これが玉太郎君)の琴の音を聞きながらの切腹となるのです。

この琴と唄をしっかりと勤めているんですね。

感心しました。

余談ながら、又助の無念の切腹は勘平を思い起こしますが、琴の唄で、

父よ、母よ、…

と歌っていましたが、これは仮名手本の7段目でのお軽を表すアリアですよね。

四谷怪談は、

染五郎の伊右衛門、すてきでした、悪の美学ありました。

菊之助は早変わりにあまり時間を割かずに、

お岩の様相が変わっていくさまを

じっくりとみせる、そこがよかったですねー

お岩さんは自分の身に何が起こっているのか、しっかり見ようと

自分を奮い立たせ鏡の前で 居ずまいを正す。

いつものようにお歯黒をつけ、

髪をすく、

怖がらせるのではなく、いつもするように淡々と…

そこに凄みがあること、菊之助は、きっと知っているのですね。

そして、ここでの脇役は御簾の鳴りものなんですねー。

三味線の繊細な合いの手、間、大太鼓の効果音、

これだから、生の舞台、通い詰めてしまうのですね。

2013.07/07 歌舞伎座観劇

昼は

加賀見山再岩藤ー骨寄せの岩藤

岩藤&又助;松緑

夜は

東海道四谷怪談

お岩&与茂七&小仏小平;菊之助

伊右衛門;染五郎

という若手の奮闘を期待する主催側、観客側の熱ーい眼差しのなか、

一生懸命応えようとしている、

そういう誠意を感じさせてくれる公演だったと思います。

骨寄せの岩藤は、

加賀藩のお家騒動をセンセーショナルに浄瑠璃にのせた

鏡山旧錦絵を

幕末近くになって黙阿弥が着目し、焼き直し・パロディ化しようとしたのは、

なぜなのでしょうね。

骨寄せのあの仕掛けは、当初の通りに今に伝えているのでしょうかしら?

あの仕掛けだけで江戸の市民は拍手喝采、だったのでしょうね。

お家騒動の中身はあまり重きを置いていなかった、のでしょう。

まともに筋書きを充てれば、先代萩にはかなわない、

弾正の凄み、子供を生贄にする忠臣、やっぱり先代萩は迫力ありますよね。

だから、先代の猿之助がこの岩藤を再度舞台にのせるにあたって、

7役変化とケレンで、見せる芝居として再演した、のは、

黙阿弥的だったんだろうなーと、思えます。

今回は、4人の若手で善&悪二役を分担して、先祖がえりした形で試みた、

というところでしょうか。

確かにだんまり、は4人で勢揃いしたほうが絶対いい、

でも弾正やお柳に悪の美学がないし、

全体の流れとして、迫力に欠ける感は免れない、のだなー

しかし、

歌舞伎は脇がいいと、締まるのですよねー

今回のそのすばらしい脇は、子役です。

玉太郎くん、松江さんの御子息、東蔵さんのお孫さん、なんですね。

よく、仕込んでらっしゃる、すばらしい!

松緑の又助、忠臣の割には、いかにも間抜けにも弾正に謀られて主君の奥方を殺めて、

善玉であるはずの帯刀に切腹しかない、

ことにされ(もっと早く助っ人できたでしょうに)

盲目の弟(これが玉太郎君)の琴の音を聞きながらの切腹となるのです。

この琴と唄をしっかりと勤めているんですね。

感心しました。

余談ながら、又助の無念の切腹は勘平を思い起こしますが、琴の唄で、

父よ、母よ、…

と歌っていましたが、これは仮名手本の7段目でのお軽を表すアリアですよね。

四谷怪談は、

染五郎の伊右衛門、すてきでした、悪の美学ありました。

菊之助は早変わりにあまり時間を割かずに、

お岩の様相が変わっていくさまを

じっくりとみせる、そこがよかったですねー

お岩さんは自分の身に何が起こっているのか、しっかり見ようと

自分を奮い立たせ鏡の前で 居ずまいを正す。

いつものようにお歯黒をつけ、

髪をすく、

怖がらせるのではなく、いつもするように淡々と…

そこに凄みがあること、菊之助は、きっと知っているのですね。

そして、ここでの脇役は御簾の鳴りものなんですねー。

三味線の繊細な合いの手、間、大太鼓の効果音、

これだから、生の舞台、通い詰めてしまうのですね。

2013.07/07 歌舞伎座観劇

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます