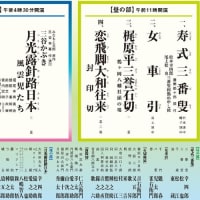

仮名手本忠臣蔵7段目

祇園一力茶屋の段

この段の主役は、見せかけの遊興に溺れる由良助でもなく、お軽でもなく、寺岡平右衛門ではないか、と思うことがあります。

歌舞伎で仁左衛門がこの役をやった時でした。

今回はお目当でしたので、やはり簑助さんでのお軽です。ため息が出るほど美しく哀しく憐れでした。

お軽が酔冷ましに姿を現し

〽 父よ母よと泣く声聞けば

妻に鸚鵡のうつせし言の葉

と始まる長唄、

竹本の重厚なかたりの中で聴くのは、格別です。

お軽はその名のように

軽々しい振る舞いをして

夫の足を引っ張ったわけですが、それは自覚しているのですね、

身売りして夫の金の工面をする。それでも

止めてくれない夫への恨みごと、心に秘め、遊郭に身を沈める

挙句の果て悲劇のどん底に落とされる。

救いのない顛末ではありますが、

その憐れさは、夫の死を知らずに身請けにこころ躍らす、それを

〽 世にも因果な者ならわたしが身よ、

可愛い男に幾瀬の思い

と、下座で唄われます。

この情趣が人形浄瑠璃なんですね。

平右衛門も、死して勘平さんも連判状に名を連ねて満足でしょうが、お軽ひとりが運命に持て囃された、

この悲劇ゆえ、大石の愛人として子を産みと暮らしたとの後日談がまことしやかに流布したりするのも、遊女夕霧のハッピーエンドの廓文章と同じですね。

ところで、余談ではありますが、

史実の内蔵助は、妻りくを実家に戻した直後から、遊興が始まったらしく、金銀を浪費して、同志たちに度々忠告されたという話もあるようで、大石の子を秘密裏に育て生を全うしたお軽、というのもあり、かもしれないですね。

この段の最後、文楽独特の場面、平右衛門の斧九太夫持ち上げ、が見られるのも楽しいですね。

8段目は道行旅路の嫁入、

これはもうどうしようもなく

いつでも退屈なのね

どこにこの段の良さがあるのか、

知りたい

次の段の逼迫した急展開、との対比でのんびりした道行が挿入された、

というくらいしか思いつかない。

でも、4段目の前のお軽勘平の道行はないのねー

お人形で見たかったナー

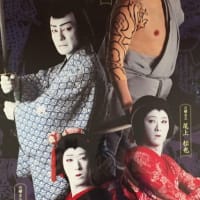

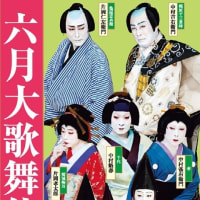

2016歌舞伎Photo

祇園一力茶屋の段

この段の主役は、見せかけの遊興に溺れる由良助でもなく、お軽でもなく、寺岡平右衛門ではないか、と思うことがあります。

歌舞伎で仁左衛門がこの役をやった時でした。

今回はお目当でしたので、やはり簑助さんでのお軽です。ため息が出るほど美しく哀しく憐れでした。

お軽が酔冷ましに姿を現し

〽 父よ母よと泣く声聞けば

妻に鸚鵡のうつせし言の葉

と始まる長唄、

竹本の重厚なかたりの中で聴くのは、格別です。

お軽はその名のように

軽々しい振る舞いをして

夫の足を引っ張ったわけですが、それは自覚しているのですね、

身売りして夫の金の工面をする。それでも

止めてくれない夫への恨みごと、心に秘め、遊郭に身を沈める

挙句の果て悲劇のどん底に落とされる。

救いのない顛末ではありますが、

その憐れさは、夫の死を知らずに身請けにこころ躍らす、それを

〽 世にも因果な者ならわたしが身よ、

可愛い男に幾瀬の思い

と、下座で唄われます。

この情趣が人形浄瑠璃なんですね。

平右衛門も、死して勘平さんも連判状に名を連ねて満足でしょうが、お軽ひとりが運命に持て囃された、

この悲劇ゆえ、大石の愛人として子を産みと暮らしたとの後日談がまことしやかに流布したりするのも、遊女夕霧のハッピーエンドの廓文章と同じですね。

ところで、余談ではありますが、

史実の内蔵助は、妻りくを実家に戻した直後から、遊興が始まったらしく、金銀を浪費して、同志たちに度々忠告されたという話もあるようで、大石の子を秘密裏に育て生を全うしたお軽、というのもあり、かもしれないですね。

この段の最後、文楽独特の場面、平右衛門の斧九太夫持ち上げ、が見られるのも楽しいですね。

8段目は道行旅路の嫁入、

これはもうどうしようもなく

いつでも退屈なのね

どこにこの段の良さがあるのか、

知りたい

次の段の逼迫した急展開、との対比でのんびりした道行が挿入された、

というくらいしか思いつかない。

でも、4段目の前のお軽勘平の道行はないのねー

お人形で見たかったナー

2016歌舞伎Photo

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます