1.「地域資源」の本来の意味と活用方向

「持続可能な地域づくり」においては、「地域資源」の本来の意味を理解し、「地域資源」を「地域資源」らしく活用することが重要である。

本稿の前提として、上記のことを強調したい。「持続可能な地域づくり」の定義の議論は別稿(樋口・白井(2015)等)を参照いただくとし、ここでは、環境と経済と社会といった3つの側面を相互に関連させながら地域を発展させていくことを「持続可能な地域づくり」の仮の定義としておく。では、「持続可能な地域づくり」のために、「地域資源」の本来的な意味を理解した活用が重要であることを、既往文献より整理してみよう。

永田(1988)は、「地域資源」と一般的な資源を区別する側面として、「非移転性」、「連鎖性」、「非市場性」の3つをあげている。「非移転性」とは、地域から切り離して動かすことができないことを意味する。山や川のように、人為により物理的に動かすことができないというだけではない。加えて、地域の伝統的な文化や人々の伝統的な暮らし等は「地域固有の生態系の中に位置づけられてはじめて意味持つ」(括弧内の文章は永田の引用、以下同様)。すなわち、地域の自然システムや社会経済システムとつながっており、切り離せないから、動かせない。「地域資源は非移転資源であることから、もともと稀少性を持っていることも忘れてはならない」。「連鎖性」とは、「非移転性」と裏腹の側面である。地域資源は相互に有機的な連鎖関係があり、「この連鎖関係が破壊されたときには、地域資源の有用性が失われる」。地域のシステムの中に位置づけられてはじめて意味を持つものは、地域から切り離して、商品化されたとき、地域資源としての意味を失い、単なる一般的な資源となってしまう。「非市場性」とは、「非移転性」と「連鎖性」に規定される側面である。「非移転性を持つ地域資源は、どこでも調達可能ではなく、その意味では石油資源のように市場メカニズムになじまない」。また、「特定の地域資源のみが開発対象にされたときには、地域諸資源が持つ有機的な連鎖性は破壊され、手厳しい復讐を地域住民が被ることになる」のである。

目瀬(1990)は、永田(1988)を踏まえて、地域資源の保全と活用、管理の必要性を強調している。地域資源は動かすことができない地域固有の資源として活用が重要であり、地域の生態系の中で生きる主体の生存基盤(われわれにとっての「環境」)であるとし、さらに「地域資源」は市場メカニズムだけでは適正な利用管理ができない公共財であると指摘している。公共財とは、誰もが受益者であり、誰もが利用できる(利用が排除されない)性質を持つ。この説明は、(本来の意味での)地域資源の活用は、地域における環境と経済と社会の3つを相互に関連させる持続可能な地域づくりであることを示唆している。すなわち、地域資源とは「環境」であり、地域資源を活用することは「環境」を活かす地域の経済・社会の発展方向に他ならない。一方、地域資源の本来の意味を理解しないままの地域資源の活用は、地域の「環境」の破壊や劣化をともない、地域の経済・社会づくりとしても失敗となりやすい。

さらに、三井情報開発㈱総合研究所(2003)では、全国各地の事例を調査し、未利用な地域資源の活用について、「①つながりを活かす」、「②共に分かち合う」、「③できる範囲をなす」という3つの方向性を整理している。①は、「地域資源は単独で切り売りすることが困難なものが多いがゆえにつながりがあるものを組み合せて活用することが必要である」という指摘である。②は、「地域資源の活用には行政単独で活用するには資金やマンパワーが足りず、住民が活用しきれるものでもなく、ビジネスとして追求するには採算性が成り立ちにくい」ことを示す。③は、「地域資源は、小規模分散で、ロットがまとまらない等、マス市場向けではなく、大規模な市場向けの商品にしたり、全国流通にのせるには困難なものが多い。このため、小さな市場、特定の市場、身近な市場を対象にして、小さく、ゆっくりと、できる範囲で、納得して、活用していくことが不可欠となる。」と説明している。この3つの方向性は、「地域資源」を「地域資源」らしく活用する方向性の端的な整理となっている。

2.「地域資源」の活用と地域内外の主体との関わり

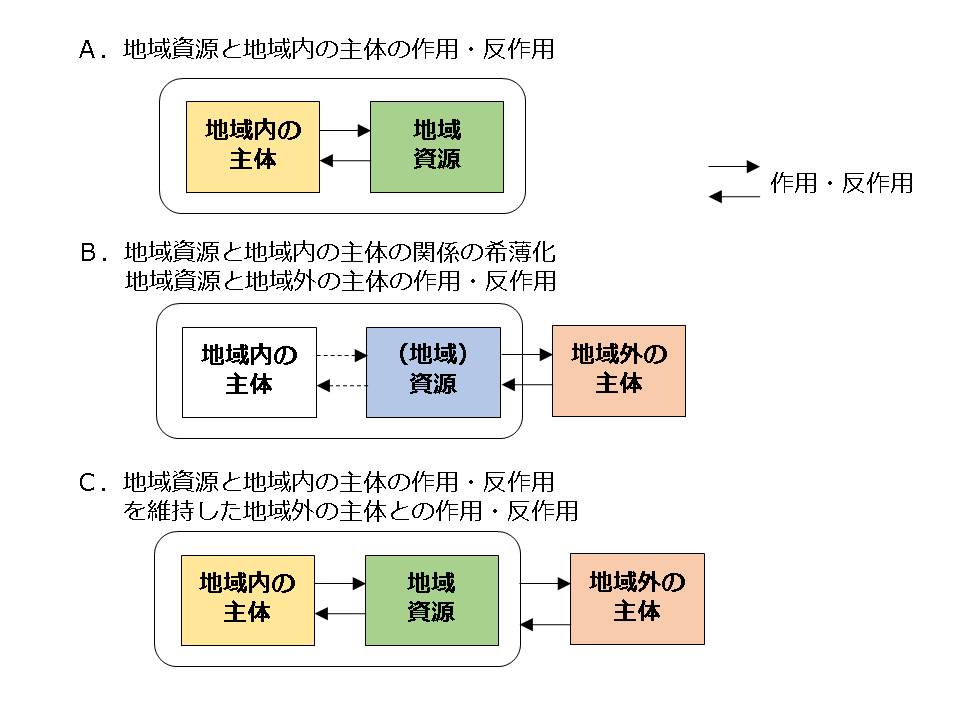

1に示した本来の意味の「地域資源」の活用において、地域内外の主体はどのように関わるべきであろうか。「地域資源」と「地域内の主体」、「地域外の主体」との関連の構図を、図に整理した。

Aの構図では、「地域内の主体」が「地域資源」を活用して生産や生活を行い、それによって「地域資源」の保全や生成等が成されている。例えば、昭和初期まで継承されていた里山の循環システムでは、里山から採取した柴や薪炭を燃料として調理や暖房等として使い、落葉や下草を肥料や畜産の敷料として使う。里山という「地域資源」は「地域内の主体」の作用により、伐採しても萌芽がある二次林として形成される。ところが、電力供給や化学肥料の普及に伴い、「地域内の主体」は里山の活用を放棄し、里山の劣化が進んできた。

Bの構図では、「地域資源」と「地域内の主体」の関係が希薄化し、むしろ「地域外の主体」が「地域資源」を活用している。里山の例でいえば、戦後の高度経済成長期以降、「地域内の主体」が活用を放棄した状態となり、里山は工場、ゴルフ場、公共施設、住宅等の開発の対象となってきた。この構図においては、里山は「地域資源」ではなく、「連鎖性」を失った単なる一般的な資源となってしまった。

Cの構図は、「地域資源」と「地域内の主体」の作用・反作用の関係を再構築し、そのシステムの保全と活用等に「地域外の主体」が関わっている。里山の例でいえば、1990年代以降、里山を介する循環を見直す動きが活発化してきた。里山との関わりのある暮らしを再生し、その魅力を「地域外の主体」に体験してもらい、その収入で「地域内の主体」の現金収入を得ていく姿が、Cの構図に対応する。あるいは、里山を介する循環のある村の整備や維持に対して、「地域内の主体」だけでは確保しきれない整備のためのノウハウや資金、労働力を「地域外の主体」から供給してもらうことも、この構図に該当する。「①つながりを活かす」、「②共に分かち合う」、「③できる範囲をなす」といった3つの方向性は、このCの構図において採用されていることになる。

以上、里山の例で説明をしたが、今日における「地域資源」の活用は、Aの構図によって生成されてきた「地域資源」を、単なる資源にしてしまうBの構図として、活用することが多くなっていないだろうか。

例えば、地域住民の多くが生業としてきた特産品を、特定企業が工場で大量に生産し、市場の出荷する場合、その特産品は「地域資源」としての「非移転性」や「連鎖性」「非市場性(公益性)」を維持しているといえるだろうか。むろん、一般的な資源となった特産品は地域外からの収益をもたらすが、地域住民がその特産品を自宅ではつくらず、工場に勤務して工場内でのみ生産をしていたり、その特産品を使った食文化が地域から失われてきているとしたら、地域の暮らしや文化の魅力あるいは価値が劣化しているといえるだろう。特産品の工場生産を全面的に批判するではないが、工場生産のみとなり、「地域資源」と「地域内の主体」との関係形成に配慮がないとしたら、「持続可能な地域づくり」としては十分ではないと指摘したい。

また、木質バイオマスや小水力等は、かつてはAの構図で活用されてきた。その後、戦後の高度経済成長期において、石油や電力が急速に普及し、Aの構図が失われ、「地域資源」が放棄されてきた。しかし、気候変動の進行に対する温室効果ガスの排出削減、防災時の非常時の電源確保等といった社会ニーズから、再生可能エネルギーの普及が国策となり、地域に賦存する木質バイオマスや小水力の活用が図られてきた。この電力の制度改革等を伴うトップダウンの動きのなかで、大規模な木質バイオマス発電所が整備されているが、これは大規模な発電事業を行う「地域外の主体」が、木質バイオマスという「地域資源」を収奪するという意味で、Bの構図になっていないだろうか。目指すべきはCの構図である。「地域内の主体」が「地域外の主体」の知恵やコンサルティングを活用しながら、地域にある木質バイオマスの価値を見直し、薪燃料として山林からの搬出や家庭用の薪ストーブ、温浴施設での薪ボイラーで利用するシステムをボトムアップで構築していくような姿が期待される。

3.「地域資源」の活用による「内発的発展」

さらに、「地域資源」の活用による「持続可能な地域づくり」は、「内発的発展」という考え方に関連する。この「内発的発展」という考え方は1970年代から提唱されてきたが、その原形は玉野井芳郎らを中心とした「地域主義」にある。玉野井(1977)は、「地域に生きる生活者たちがその自然・歴史・風土を背景に、その地域社会または地域の共同体にたいして一体感をもち、経済的自立性をふまえて、みずからの政治的・行政的自律性と文化的独自性を追求するあり、「トータルな人間活動の場」としての地域に、「自らの生の関心」をかけるという、アイデンティティの発見・確立と結びついた思想」を「地域主義」と称している。さらに、鶴見(1996)は、「内発的発展」の内容として、① 単位は、近代化論の単位としての国民国家ではなく、「地域」であること、② 発展の目標は、基本的要求の充足という人類共通のものであること、③ 目標達成への経路と、社会変化の過程は、多様なものであること、④ 地域住民の自己変革と主体性を重んじるものであることなどを指摘している。

玉野井にせよ、鶴見にせよ、地域づくりの目標を地域の生活者の充足や発展等を中心に捉えていることに注目したい。「地域資源」の活用による「持続可能な地域づくり」においても、地域が将来も維持されることが目標ではなく、そこに暮らす地域の生活者が「地域資源」との関わりを基盤として、国家や技術の変容を受け入れつつも、活力をもって持続的に暮らし、より深く人生を探求しながら生きていく姿を目標としていくべきものである。

この視点はR.M.マッキーヴァー(1975)のコミュニティの試論にも通じる。「コミュニティの発達は、その成員の中に現れる生の発達」であり、コミュニティの発達は、成員の個性化と社会化の同時発達であると書いている。ここで、個性化とは、より自律的な存在になることであり、社会化とは「人間が仲間との関係を増幅させ、発達させることにおいて、生活の実現を見出す過程」であると説明されている。コミュニティを地域、成員を生活者に置き換えて読めば、地域発展とは、地域に暮らす生活者が地域と関わり、自律的に自己を発達させる集合的な動きであると言える。

以上のような「内発的発展」の考え方は「地域資源」の活用による地域づくりにさらに奥行を与えてくれる。つまり、本稿の2では、「地域資源」と「地域内の主体」の作用・反作用の関係の再構築を中心とすることの必要性を示したが、そうした取組みの目標は「地域資源」の本来的な維持継承のみにあるのではない。その目標においては、生活者あるいはコミュニティの成員とも表記されるところの「地域内の主体」の発達が中心であるべきであり、「地域内の主体」の発達は「地域資源」と関わりを通じて、地域に根差して醸成されるものである。つまり、「地域内の主体」の発達は「地域資源」の活用による地域の発展と一体的にあるものである。

さらに、冒頭に「持続可能な地域づくり」とは環境と経済と社会といった3つの側面を相互に関連させながら地域を発展させていくことであると記したが、「持続可能な地域づくり」においては、地域の生活者の持続可能な暮らしや生き方を中心とし捉え、それと一体的に実現していくことが重要であることを追加しなければならない。

4.「地域資源」の活用における「地域外の主体」の役割

3までの内容をまとめると、「持続可能な地域づくり」においては、「地域資源」の本来の意味での活用が重要であり、その意味で「地域資源」と「地域内の主体」の関係の再構築が中心であるべきこと、さらにその関係の再構築は「地域内の主体」の発達と一体的であるべきでる、ということになる。

では、こうした「持続可能な地域づくり」に、「地域外の主体」の関わりはどのように必要であり、どのような役割を果たすべきだろうか。4点を記述し、本稿を閉めることとする。

第1に、少子高齢化、過疎化の劇的な進展により、「地域内の主体」の力が急速に低下している状態にあり、耕作放棄や伝統文化の継承の困難化、廃村化等のように「地域資源」の劣化や衰退が進行している。「地域内の主体」だけで「地域資源」との関係の再構築が難しい状況において、「地域外の主体」との交流さらには移住により、「地域資源」の本来の意味を維持・継承していくことが期待される。この場合、「地域外の主体」は、交流により断片的に「地域資源」と関わる段階を経て、地域内への移住を行うことにより、連鎖性のある「地域資源」と全体的に関わるように、移行していくことが期待される。

第2に、再生可能エネルギーの地域主導の利用においてみられるように、国の制度やこれまでにない技術導入においては、これまでに専門的な知識やノウハウが必要となる。こうした専門性が「地域内の主体」に欠ける場合においては、「地域外の主体」の専門性を借りることで、より地域主導性を発揮して、取組みを進めることが必要となる。ただし、いつまでも「地域外の主体」に依存するのではなく、初期段階の外部依存を通じて、「地域内の主体」が学習し、「地域内の主体」が専門性を高めることが重要である。また、専門性のある「地域外の主体」の移住を促し、専門家のいる地域となることを目指すことも重要である。

第3に、市場に流通させる特産品の開発においては、「地域内の主体」の関与が可能な範囲でのサイズとスピードに留意する。「地域内の主体」が歓びをもって「地域資源」と関わり、できる範囲(ストレスにならない範囲)での学習による発達を行うことが目標の中心であるべきであり、事業の採算性や売上を重視する特産品開発の意義を問い直すことが必要である。

第4に、高度情報化時代において、物質循環はクローズドを目指しつつ、情報面ではオープンであり、新たな刺激を持ち込む交流が活発な地域であることを目指したい。「地域外の主体」がこうして開かれた地域に常に、刺激を持ち込む存在として意義があり、そうした交流を継続する学習機会や意見交換の場を仕組み化することが地域づくりにおいて重要である。

参考文献:

樋口一清・白井信雄(2015)「サステイナブル地域論~地域産業・社会のイノベーションをめざして~」、中央経済社

永田恵十郎(1988)「地域資源の国民的利用」、社団法人農村漁村文化協会

目瀬守男(1990)「地域資源管理学」、明文書房

三井情報開発株式会社総合研究所(2003)「いちから見直そう!地域資源 資源の付加価値を高める地域づくり」

玉野井芳郎(1977)「地域分権の思想」、東洋経済新報社.

鶴見和子(1996)「内発的発展論の展開」、筑摩書房.

R.M.マッキーヴァー(1975)「コミュニティ 社会学的研究:社会生活の性質と基本法則に関する一試論」、ミネルヴァ書房