日経BOLに、元 内閣官房参与の田坂広志氏へのインタビュー形式で連載している「原発危機の真実」の3回目がUPされています。

参考過去記事 第1話を話題にした前記事 → 楽観的展望が生む再発事故の可能性

この方の主張は常に的を得ていると思う。

重要部分だけ抜粋すると、

Q: 今後は、(再稼動の要請を)より広域に存在する数多くの自治体の了解を取らなければならないという意味で、極めて難しい問題になっていくわけですね?

A: 自治体の数が増える事自体が問題なのではなく、これまでは原発を立地し稼働するために、「電源三法交付金」や「地元の産業・雇用の創出」という形で、地元に利益を供与し、そのことによって「地元の合意」を得てきたわけです。了解を得るべき自治体が広域に広がり、増えるということは、こうした「利益誘導」による合意形成ができなくなるということなのです。

もともと、原発が立地される場所は、人口が過疎で経済基盤の弱い地域が多いわけですから、こうした首長や住民の方々の気持ちは理解できるのです。

そして、福島原発の事故が起こるまでは、首長や住民の方々が、「原発が近くにあることの不安や、原発の事故が起こったときのリスクを受け入れる代わりに、我々地元が経済的なメリットを享受するのは当然だ」という主張をしても、それなりに説得力があったのです。しかし、福島原発事故の後は、こうした論理が全く通用しなくなりました。事故の影響が、極めて広域に及ぶことが、深刻な現実を通じて明らかになったからです。

その結果、これからは、立地自治体が原発再稼働を受け入れた場合、立地自治体ではない周辺自治体の首長や住民の方々から、「あなた方は、経済的なメリットがあるから再稼働を受け入れることができるかもしれないが、我々は、そうした直接的経済メリットもなく、ただ、不安とリスクを負わされるのだ」という批判を受ける状況になってしまったのです。

福島原発事故の後は、立地自治体が地元への経済的メリットを考慮して再稼働を受け入れたとき、最悪の場合には、周辺自治体から「地域エゴだ」との批判を浴びる状況さえ生まれてしまったのです。

Q: では、政府と電力会社は、この再稼働の問題に対して、どう処すれば良いのでしょうか?

A: 発想を根本から変える必要があります。「利益誘導」だけに頼った従来の古い考えを捨てなければなりません。原発の再稼働については、「地域へ利益を供与することによって、地元の合意を得る」という方法だけでなく、「社会全体へのメリットを提示することによって、国民の納得を得る」という方法へと発想を切り替えなければならないのです。

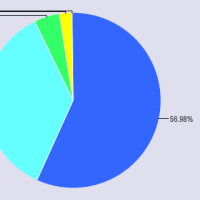

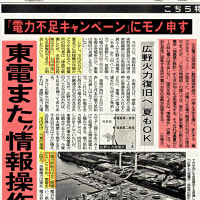

今回の大飯原発の再稼働についても、「今夏は電力不足に陥る」という危機を語るだけで、その危機判断の前提となる情報をすべて公開し、国民に説明するということをしていません。その背景には、国民に対する、「依らしむべし、知らしむべからず」という「お上」的な発想が、抜け切らず存在するのでしょう。

しかし、政府と電力会社は、そうした古い発想が、もはや限界に達したことを理解するべきでしょう。

言うまでもなく、国民もまた、発想を変えなければなりません。

これまで、我々は、電力供給については政府と電力会社に任せ切りにしており、「お金さえ払えば、電力はいくらでも手に入る」という感覚を無意識に抱いていました。

しかし、これからは、「必要な電力を手に入れるために、社会全体として、どのようなリスクを負わなければならないか」を一人ひとりの国民が深く考えることが求められるのです。

Q: そうですね。「リスクの大きな原発は嫌だ。しかし、電力は潤沢に使いたい」という発想ではならないということですね。

A: そうです。もし「原発を減らしたい」「原発を無くしたい」と希望するのであれば、同時に、国民がどの程度「節電」や「省エネルギー」に協力できるかも問われるのです。

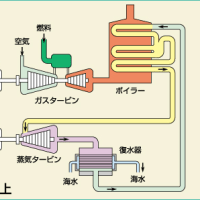

そして、リスクがあるのは原子力エネルギーだけではありません。石油や天然ガスなどの化石エネルギーにも、国際紛争などによる価格の高騰などの「地政学的リスク」があり、自然エネルギーにも、開発途上の技術であることによる「不確実性リスク」があります。

このような、それぞれのエネルギー源の持つリスクも深く考慮したうえで、国民は将来のエネルギー源を選択していかなければならないのです。

そうした意味で、まさに、この原発再稼働の問題は、「国民一人ひとりの意識の成熟」が問われているとも言えるでしょう。

Q: 国民の意識の成熟が問われる「究極の問題」とは?

A: 高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題です。

Q: なぜ、それが、国民の「意識の成熟」が問われる問題なのでしょうか?

A: 高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題は、「世代間倫理」の問題だからです。

すなわち、これは、「現在の世代のエネルギー需要を満たすために、未来の世代に重い負担を押し付けてもよいのか」という倫理が問われる問題だからです。なぜなら、地層処分施設は、原子力発電所などとは異なり、「現在の世代」に被害を及ぼす可能性はほとんど無い施設だからです。従って、この施設の建設を「利益供与」と引き換えに地元住民に問うならば、多くの住民は受け入れる可能性が高いからです。

すなわち、この問題は、「現在の世代」が「成熟した意識」を持たず、利益供与に惹かれて「世代エゴ」で判断するかぎり、結果として、「現在の世代さえ良ければ、未来の世代の負担や被害など関係ない」という無責任な判断に、安易に流されてしまう可能性が高いからです。

Q: それは、「地域エゴ」の問題と同様の心理ですね?

A: そうです。「地域エゴ」の問題が、「我々の地域さえ良ければ、他の地域の負担など関係ない」という無意識の社会心理であると同様、この「世代エゴ」の問題は、「我々の世代さえ良ければ、未来の世代の負担など関係ない」という無意識の社会心理なのです。

Q: そのことが、この再稼働の問題において、「地元の合意」という言葉の意味を深く考える必要があると、田坂さんが指摘されている理由なのですね?

A: まさに、その通りです。「地元の合意」という問題に、従来のような「狭い地域に対する利益誘導」という手法を用いている限り、我々は、これから直面するさらに難しい問題、「高レベル放射性廃棄物の最終処分」の問題に、正しい答えを出していくことができないのです。

いま、深刻な福島原発事故を経験したこの時期にこそ、政府と電力会社は、狭い意味での「地元の合意」を得るという発想を超え、広く「国民の納得」を得るという発想へと切り替える必要があるのです。

そして、国民もまた、狭い視野で「地元の利益」や「現在の世代の利益」だけを考えるのではなく、「社会全体の便益」や「未来の世代の便益」を考える発想へと、成熟していく必要があるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非常に的を得ています。これこそが原発問題の真髄です。

私もココでも→ 「脱原発が短絡的と言う愚か者」 述べていますが、表面的な再稼動をどうの、電力が足りるか足りないかとか、そんな事は2の次3の次なのです。

今、このタイミングでしか、

全ての国民が本気で原発の本当の問題と向き合う時はないのです。

本当に多くの国民が、原発を運転するという事がどういう事なのか、

未来に負担を押し付けてまで現在の目先の経済活動を優先するエゴに走るのか、

自分達の負担をこれ以上未来に残さない決断をするのか、

一人ひとりが真剣に考えなくてはなりません。

単に、電気が足りるとか足りないとか、地元自治体や周辺自治体の理解がどうのとか、

「原発を動かす」という事の本質は、そういう事ではないのです・・・。

どこかでも見かけたようなコメントですね。

ブログ紹介ならばアドレスでなく、そちらのURLを入れてください。

親しくもなく議論するでもなく、目的がハッキリしない方にメールするつもりはありません。

あしからず。