『邪馬台国は沖縄だった!』(木村政昭著 2010年6月 第三文明社刊)は、邪馬台国が沖縄にあったという説を述べている。邪馬台国の場所に関し、ほとんどの学者・研究家が畿内説または北九州説を唱える中、沖縄説は突拍子もないように感じるが、沖縄説は『倭人伝』に記された邪馬台国の条件をかなり満たすことは事実である。

◆地理的条件

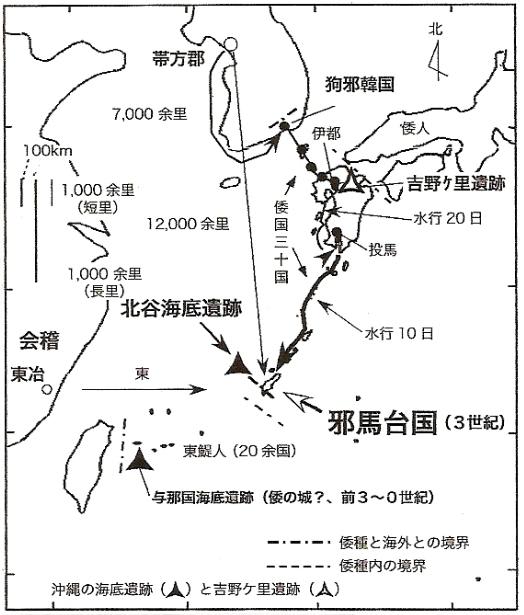

(1)「南至邪馬台国女王之都水行十日陸行一月」という記述が、玄界灘沿岸から水行二十日の場所にある投馬国の次に出てくる。木村説による魏の使節の行程は、有明海経由で投馬国(薩摩)にやってきて、そこから南へ水行十日で沖縄本島の北端に到着、次いで陸行一月で邪馬台国に着いたというもの。沖縄本島を縦断するのに一月はかからないが、木村は歓迎攻めで時間がかかったのだろうと推測する。

(2)「会稽東冶之東」という記述がある。会稽の東冶とは今の福建省福州に比定されており、その東方向とは、まさに沖縄本島である。

(3)「倭国を訪れてみると、島がくっついたり離れたりしている。その周囲は五千余里ほど」という記述があり、島国だという表現は沖縄にこそ相応しい。そして、五千余里とは九州南端から沖縄本島北端までを指すと考えられる。

(4)「女王国の北方に21ヵ国ある」という記述があるが、これは屋久島からトカラ列島、奄美諸島に存在した国々と比定できる。

◆風俗・習慣

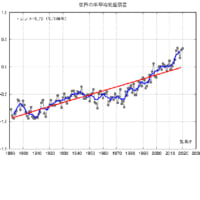

「倭の地は気候温暖で、冬も夏も生野菜を食べる。みな裸足である」「魚や蛤を獲るのに水に潜る」「産物は儋耳・朱崖(海南島)に同じ」という記述は、本土・九州よりも沖縄に相応しい。なお、海洋地質学を専門とする木村は、「弥生時代の日本列島の気温は今よりも平均1℃低かったが、トカラ列島から南では今と変わりなかった」と主張する。

では卑弥呼の宮殿はどこにあったのか? 木村によれば北谷(ちゃたん)沖に海底城郭があり、それが卑弥呼の宮殿の跡ではないかという。以下、『邪馬台国は沖縄だった!』から要旨を引用する(グリーンの部分)。

北谷の海底城郭の長径は900メートルで、幅は200メートル。世界遺産に指定されている中城(なかぐすく)城の長径は200メートルだから、その数倍である。この城郭は2200年前以降に造られ、4世紀ごろに水没したと考えられる。4世紀といえば、ちょうど中国の文献に倭国が登場しなくなった空白時代であるが、これは水没により邪馬台国が朝貢できなくなったことを意味するのではないか。

では『倭人伝』にある邪馬台国の戸数7万との整合性はどうか?

3世紀の沖縄本島の人口は9-10万人と推定されている。これを3-4人で割ると3万―4万戸となり、『倭人伝』に記された7万を大幅に下回るが、水没した戸数を考慮に入れると、7万戸は現実味を増す。

『隋書 東夷列伝』によれば、607年に煬帝の命で、1万余の兵が琉球に攻め入ったが陥落させることができず、男女数千を捕虜にして帰国したという記録があるから、沖縄はかなり人口が多い国だったことが窺える。

『邪馬台国は沖縄だった!』はユニークな労作であるが、木村説の問題点はヤマト朝廷との関連を示す文献や出土品がどこにもないこと。この点について、木村は「沖縄の邪馬台国は、南西諸島にあった他の国々とともに東遷(北上)したが、一路大和を目指したのでなく、稲作の適地を求めつつ徐々に移った。そのために、沖縄の存在感が薄れたのではないか」と推測する。そして、「畿内王朝と九州王朝は4~7世紀に並立していた」とも述べているが、これは沖縄の勢力はまず九州に移り、そこから畿内へ進んだという解釈だろう。

ところで、木村の調査によれば、与那国島の沖合の海底に東西270メートル、南北120メートル、高さ26メートルの城郭がある。一方、『漢書 呉地条』には、「会稽の海外に東鯷人あり、分かれて百余国となる」という記述があり、その東鯷人とは倭人だという。明らかに、沖縄には中国との文化交流を示す痕跡が数多く認められると木村は主張するが、その詳細については別の機会に譲ることにする。

終

『倭人伝』の地理的条件での沖縄説はあると思います。ただし、卑弥呼が生きてた時代では無く古い時代ではないでしょうか。日本書紀には、スサノヲと大国主命の関係が3パータンありますよね。これを正史としている程度ですから、邪馬台国と卑弥呼はトップシークレットなのでしょうね。日本が「平和ポケ」と言われる現代に至るまでには、争いから平和への歴史が無い訳がないですよね。人類発祥の地はアフリカのですね。もし、「太陽・月・星はどこから来るか?」を知りたかったら、東へ進むのでしょうね。その過程での苦労が大脳新皮質を成長させ、高度な知識や争いと平和などを考えることが可能となったとし、海ルートで日本に来ると、沖縄は通過地ですね。そして、岐阜県下呂市に岩屋岩蔭遺跡があり約一万年前から天文観測が行われていたとしたら、縄文時のイメージは変わりますよね。もっと知りたい場合は、「渡来人研究会」の古代史掲示板に、投稿者:弓張月で、題名:東国三社と冬の三角形(続き)として投稿しておりますのでご覧になってください。

九州説と畿内説がありますが、『梁書』にある「光和年間(178年 - 184年) - 倭国の内乱。卑彌呼という一人の女性を共立して王とした。」を信用すれば、他の王は邪馬台国は歴史上から消し去りたいのではないでしょうか。そして、卑弥呼の一族が争いを好まなかったとしたら、平和のため歴史から消し去ることを望んだのではないでしょうか。縄文時代は争いが無かったようですね。その文化とは、長野県の棚畑遺跡の縄文のビーナスにあり、現在の縄文人のイメージは知識レベルが低いことになっています。が、

岐阜県下呂市に岩屋岩蔭遺跡があり約一万年前から天文観測が行われていたとしたら、縄文時のイメージは変わりますよね。長野県の棚畑遺跡(「たなばたけ」ですが、「たなばた」)から「縄文のビーナス(妊娠した女性)」が出土されています。観音菩薩と十二支の子(ね)年ですが、ゴルゴ松本さんの命の教育で、命とは「人の一叩き」と説いています。つまりは、心音ですね。観音菩薩とは、観(かん)=神,音(ね)=子とすると、「神の子の菩薩」となります。十二支の中で夜行性はネズミのみですね。つまりは、観音菩薩は妊娠した女性で、=縄文のビーナスと一緒ですね。縄文文化は、弥生(矢を生む=争い)文化によって、歴史上から抹殺されているかもしれませんね?

「8」には「末広がり」以外にも「∞(無限大」として、生と死の循環を意味する太陽活動のアナレンマ:8」から、特別に扱われていると思います。平成の退位のコメント発表は8月8日でしたね。ミロクは「36」で、大化の改新の孝徳天皇(36世)に合わせているようですね。となります。