2007年8月に訪れてから今回で二度目の参拝になります。

☞関連記事:

※ 写真など前回紹介記事と一部重複いたしますのでご了承下さい。

ここは、全国に3,800社ほどある日吉・日枝・山王神社の総本宮で平安京の表鬼門の守護を司る重要なお社です。

最も自分は、本家「山王鳥居」があるだけで心躍る思いで訪れたわけですが、意外なことにこの山王鳥居(四ノ鳥居)は、西本宮へと至る参道に一基あるのみで県道316号線(比叡山線)沿いにあるー~二ノ鳥居、門前にある三ノ鳥居までは、普通の明神鳥居で少々面白みに欠けるのは鳥居フリークとして、正直なところです。

せめて東京赤坂に鎮座する日枝神社の様に参道すべてに山王鳥居を置いているように総本社としての威厳が欲しかったところです。

☞関連記事:

【10/10 追記】

(Googleストリートビューより)

琵琶湖湖畔の坂本城址公園に山王鳥居が一基建っている事を最近知りました。例年4月に催される山王祭のおり、ここから唐崎神社まで神輿の渡御が行われているそうです。

日吉山王祭 神輿渡御

(Googleストリートビューより)

琵琶湖湖畔の坂本城址公園に山王鳥居が一基建っている事を最近知りました。例年4月に催される山王祭のおり、ここから唐崎神社まで神輿の渡御が行われているそうです。

日吉山王祭 神輿渡御

それでは境内を散策して参りましょう。

門前にあるこの京型明神は、三ノ鳥居になります。一・二ノ鳥居はこの手前県道316号線(比叡山線)沿いにあります。

《参考》

一ノ鳥居

二ノ鳥居

鳥居を潜ると受付があり、ここで「入苑協賛料」を支払うことになります。

あえて参拝料・拝観料にしないのは神社のメンツを立ててる一面と浮浪者の立ち入り抑止効果もありそうです。

協賛料は、建物の維持管理などに役立てているとの事です。

参道を行くと前方に、神奈備山でもある八王子山を仰ぎ見ることが出来ます。

前回訪れた際は、山頂近くの牛尾社、三宮社、金大巖(こがねのおおいわ)まで訪れました。(以前の紹介記事を参照)

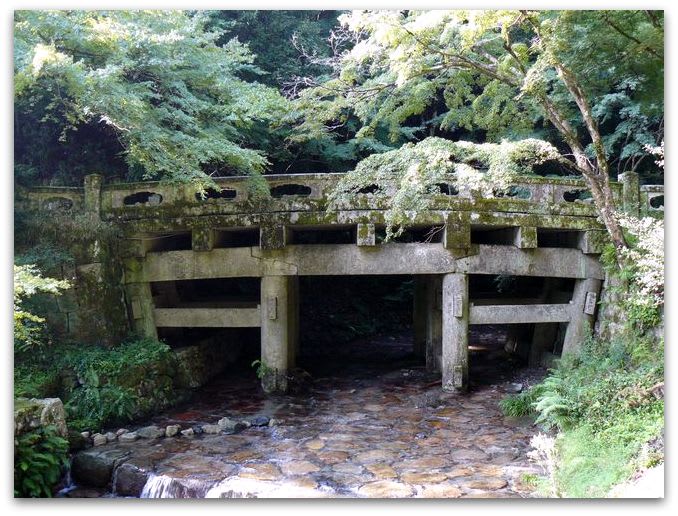

大宮橋(国重文) 境内を横切る大宮川に架かる日吉三橋の一つです。

石橋としては、日本最大で最古とのことです。

寛文九年(1669)に木造から石橋に架け替えられたもので、架けられる以前のものは秀吉の寄進との事です。桃山時代に造営された石造反橋の遺構として大変貴重 なのだそうです。

走井橋(国重文) 大宮橋と同様 桃山時代に架けられたものだそうです。

橋よりも奥の折れ曲がった杉が気になりました。杉の隣に祠と紙垂が張られている事からどうやらご神木のようです。

二宮橋(国重文) 12本の橋脚に3列の桁をおき花崗岩を渡し、端には擬宝珠が付いており凝った造りです。

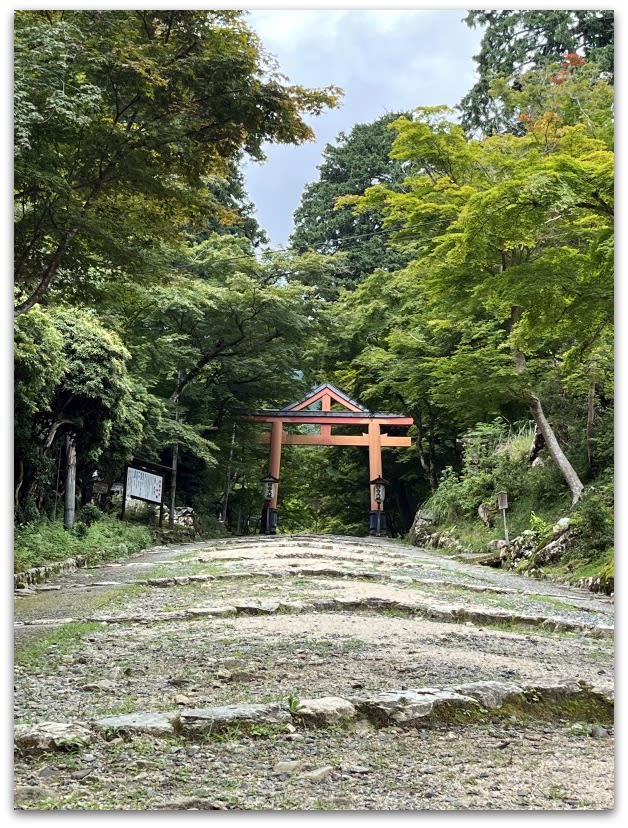

山王鳥居が見えて参りました。

大分色が褪せて来ているのでそろそろ改修でしょうか。

破風部分のアップ

根巻部分のアップ

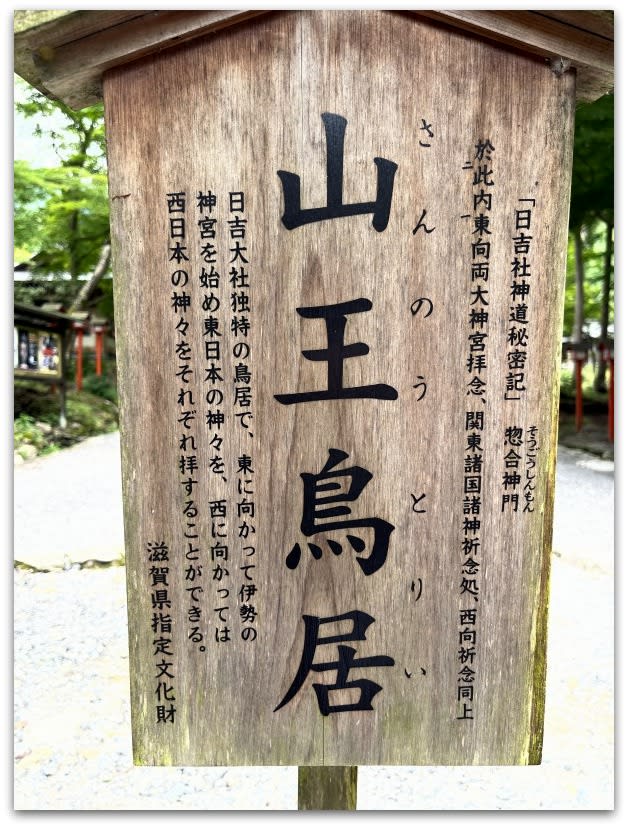

山王鳥居の説明書きに気になった一文が添えられていました。

「東に向かっては伊勢の神宮を始め東日本の神々を、西に向かっては西日本の神々をそれぞれ拝する事が出来る」

この鳥居を介してそれぞれ東西の神々を拝する門の意味合いが込められています。従来の神が坐す神域と人との結界とは少々異なる意味となりこの情報は初耳でした。

以前には無かったスポット「神猿舎」がありました。

ここでは、マサルと言う様です。

祇園石(目洗い石)牛頭天王が宿る磐境と伝わります。溜まった水で目を洗うと目患いに効くと伝わります。

大威徳石(だいいとくいわ) 仏法守護の五大明王である大威徳明王(西方の守護神)が宿る霊石と伝わります。

春日岡 九座の霊石

《西本宮エリア》

西本宮楼門 楼門の四隅に神獣でもある「猿」がいると言う情報を後で知りこの写真を拡大してみると…。

確かにいらっしゃいました!

西本宮拝殿(国重文)

西本宮本殿(国宝)天正14年(1586)造営 独特の神社建築様式「日吉造(聖帯造)」が見られるのは日吉大社だけ。

祭祀:大己貴神(別名:大国主神・大物主神)

平葺き屋根の構造 いわゆる剥がした樹皮を重ね合わせているわけで興味深いです。

《奥宮エリア》

摂社 宇佐宮本殿

祭祀:田心姫神 旧称:聖真子

由緒に「高い床下に岩が露出」とあるのですが確認出来ませんでした。

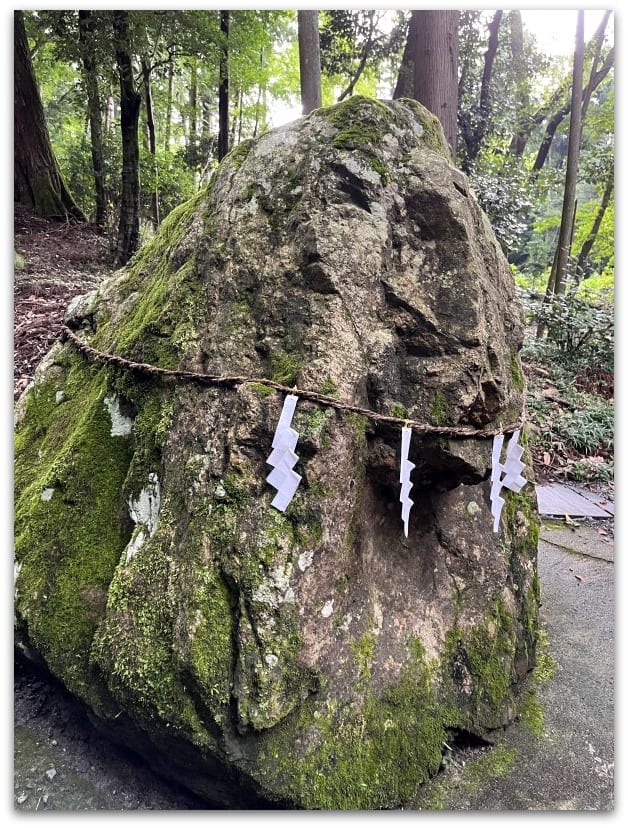

宇佐宮本殿横にある玉垣で囲まれた巨石

宇佐竃殿社

祭祀:興津彦神、興津姫神(宇佐宮の田心姫神の食事・調理をする神様です。)

摂社白山宮本殿

祭祀:菊理姫神

三間社流造り檜皮葺 一間通しの長い向拝が特徴的な建物です。

八王子山へと至る参道になります。牛尾社、三宮社へはここから30分ほど登ります。(牛尾社、三宮社は以前の記事(リンク)を参照ください)

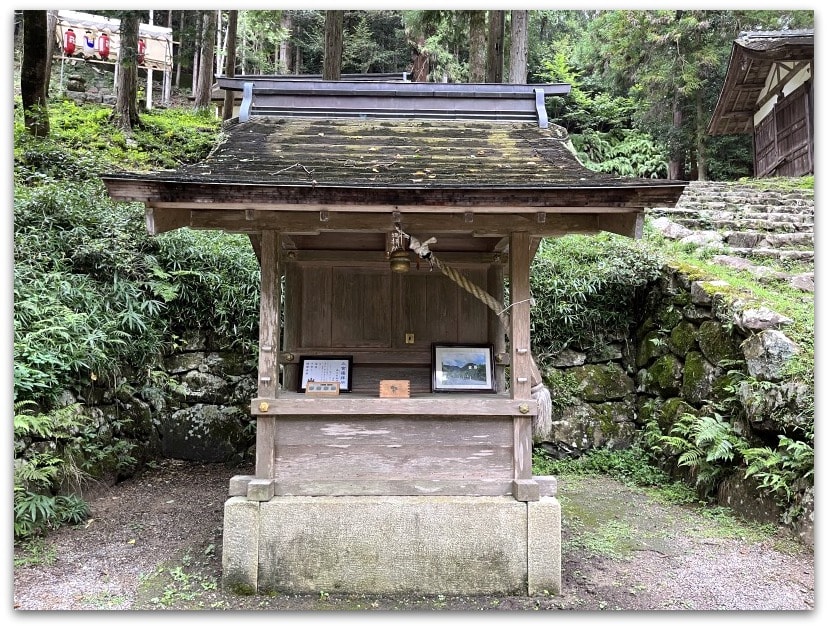

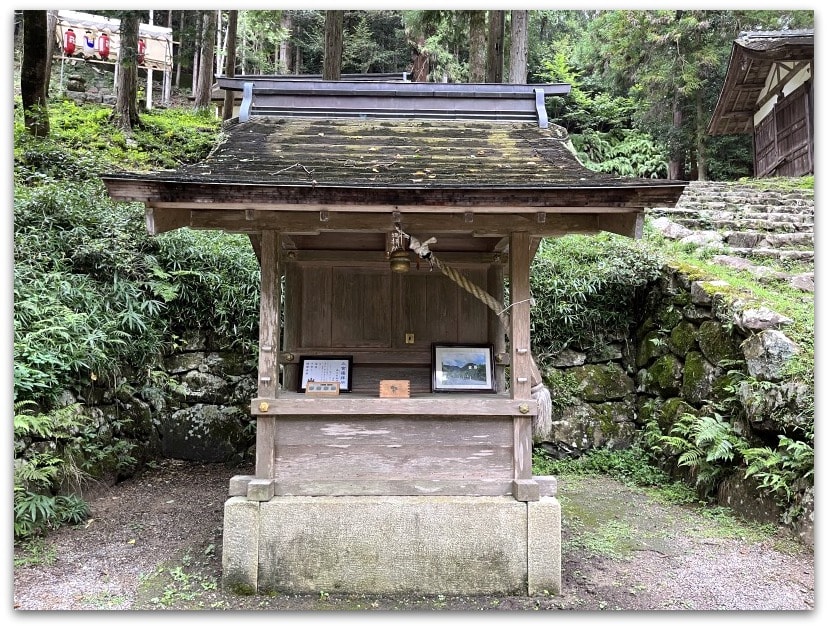

牛尾社遥拝所

三宮社遥拝所

《東本宮エリア》

摂社樹下宮拝殿

摂社樹下宮本殿(国重文)

祭祀:鴨玉依姫神

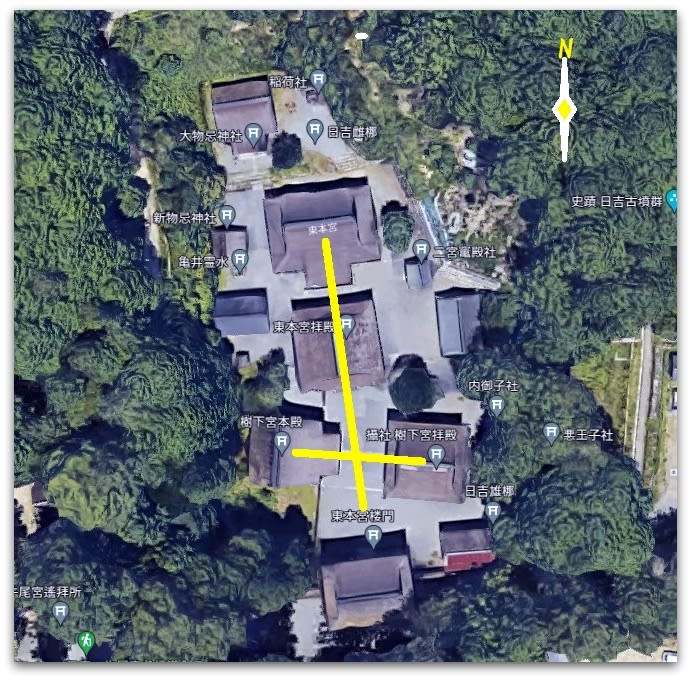

興味深いのは、この樹下宮と拝殿を結んだラインと東本宮と拝殿を結んだラインが交わります。

どういう事かと申しますと…。

確かに中央で交わっています。(出典:Googleマップ)

このような特徴を持つ神社配置は、珍しいそうです。

大物忌神社

祭祀:大年神(おおとしのかみ)大山咋神の父

新物忌神社

新物忌神社祭祀:天知迦流水姫神(あめちかるみづひめ) 大山咋神の母

東本宮本殿(国重文)文禄四年(1595)に西本宮本殿に引き続いて復興された日吉造の代表建築 です。

祭祀:大山咋神

亀井の霊水 昔、ここには池があり、伝教大師参拝の折、霊亀が現れ占いによって、神水としたと由緒を伝えています。

六角形の井戸は、亀にあやかっているのでしょう。残念ながら現在は澱んでいて、神水とは程遠そうです。

東本宮へと至る参道途中に霊石があります。

名称、謂れなど不明ですが注連縄がかかっていますので何かしらの由緒はありそうな磐座です。

猿の霊石 前回来た際は何処が猿?と、思ってましたがこの角度からですと「なるほど!」猿の顔が良くわかります。

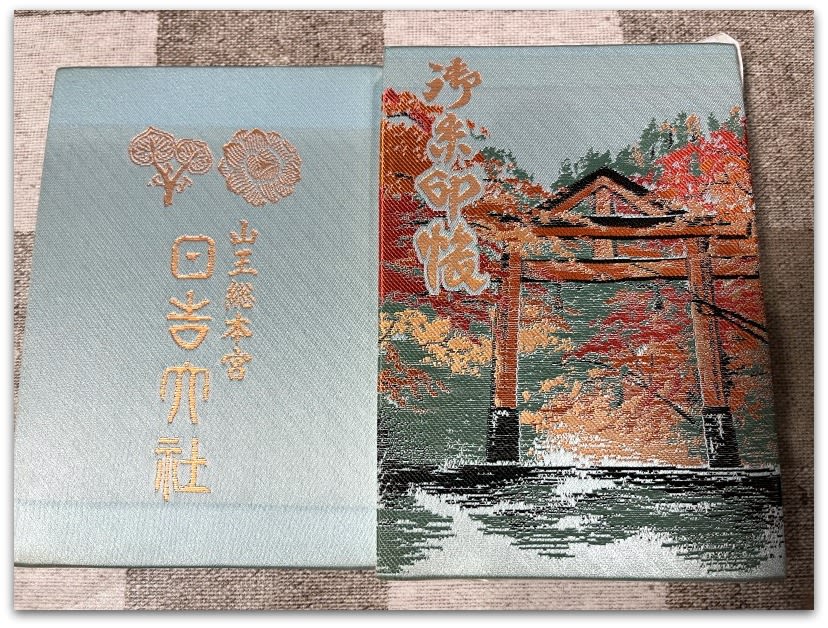

こちらで授与して頂けるオリジナル御朱印帖は、山王鳥居をあしらった一番のお気に入りです。

※トップ写真の御朱印は、金の御朱印(500円)

☞関連リンク:日吉大社について | 日吉大社

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます