ヒルマ・アフ・クリント 《10の最大物、グループⅣ、No.3、青年期》

ヒルマ・アフ・クリント 《祭壇画、グループⅤ、No.1》

桜が咲き誇る麗らかな日に、絵を見に行った。

皇居に面した場所にある東京国立近代美術館では、「ヒルマ・アフ・クリント展」と桜に因んだ収蔵品を展示していた。

ヒルマ・アフ・クリント(1862年~1944年)は、スウェーデン出身の女性の画家で、抽象画家の先駆者と言われている。

彼女は知る人ぞ知る画家だった期間が長く、脚光を浴びたのは2018年グッゲンハイム美術館での大回顧展だったようだ。

美術の世界においても、女性はマイノリティーな立ち位置の場合が多く、近年のジェンダー運動によって発掘されたものではないかと思われる。

もちろん、作品としてクオリティーが高くなければならないことは必然だ。

私自身の判断としても、作品に魅力を感じたから足を運んだので、彼女の作品が今まで認知されなかったことは少なからずもったいないと思っている。

今回これらの絵を見て感じたことは、彼女の絵は、日本人の感覚に親和性が高いということだ。

特にその色合い。

使っている素材、つまり支持体が紙であり、色の出方がマットでやや沈んだトーンになっていることから、室町あたりの着物と色とその意匠がオーバーラップしている。

一瞬、国立博物館の着物を見ているような心持になった。

たとえば、絵の具を油絵の具にしても、彼女はその艶を排除している。

「祭壇画、No.1」ならば、黒地の着物を髣髴とさせるではないだろうか。

画面を象徴的なモチーフで構成していても、それがあまりにもグロテスクにならないようにしているところも好ましい。

女性作家の傾向として、身体的、生物的にダイブしすぎてしまい、内臓を連想させるグロテスクさが多い。

ルイーズ・ブルジョワは、まさにそれが強く出ている作家で、しかも黒魔術的なところが、私には受け入れがたいのだ。

私としては、かなり見てよかった展覧会だった。

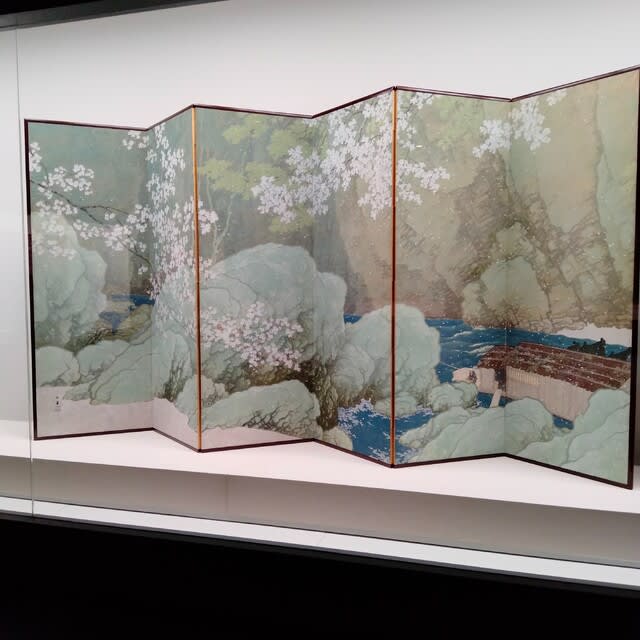

そして念願かなって、川合玉堂の「行く春」に対面することができた。

リアルな桜ももちろん美しいが、ここに描かれた桜は、桜の持つイメージの総体が具現化されている。

散る花びらの風情は、まさに凝縮されて表現されており、玉堂がどれほど散り行く桜を凝視し受け止めたかを感じられる。

しかも、近くで見ると薄紅色の色の斑紋だけれど、離れてみるとありありと花の姿が立ち現れるところに、まるで西洋と日本、17世紀と20世紀を跨いで、ディエゴ・ベラスケスと川合玉堂が合間見えたかのような衝撃を受けた。

本当に見に来てよかった。

この感動は、実物に対面した時にしか味わえないものだから。

さて、画像はないけれど、東京都美術館で開催されている「ミロ展」にも足を運んだ。

上野は、満開の桜に引き寄せられた花見の人で溢れかえっていた。

それはそう、桜の花の美しさは毎年変わらずにやってきても、人の時間も流れて留まることがなく、今このときの感動を得たいと思うのは、至極自然なことだから。

それで、その「ミロ展」は、「星座シリーズ」と初期の丁寧な画面作りは良作で見ていて楽しめた。

本当にまじめで丁寧な絵作りをする作家なのだと尊敬した。

けれど、彼のよさを紹介するには大味な展覧会の構成で、ちょっと満足度は高くなかった印象だ。

彼のまじめな遊び心が、もっときちんと人に届けられたなら、多くの人がミロを好きになってくれるだろう。

それにしても、こうして絵を見に来られるということは、なんと幸せなのだろうか。

暖かな春の陽射しと、ちょっとだけ冷たい空気が、桜の花の彩りに輪郭を持たせて、展覧会周遊を盛り立ててくれた一日だった。

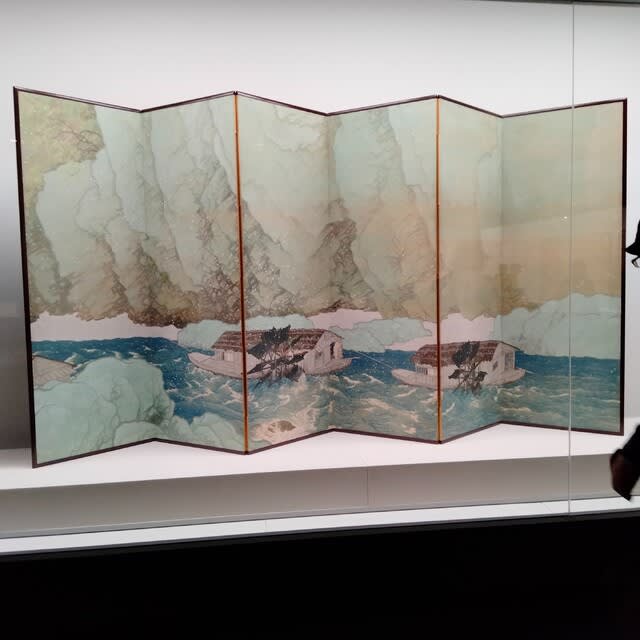

川合玉堂 「行く春」六曲一双