|

|

それでもこの世は悪くなかった (文春新書) |

|

それでもこの世は悪くなかった |

|

| 文藝春秋発行 780円 |

「豆腐屋のオッサンかて校長先生かて、おんなじ人間ですがな」(母)

「カネカネと言う奴にロクな奴はいない」(父・佐藤紅緑)

「女に小説は書けないよ。女はいつも自分を正しいと思っている」(師・吉田ー穂)

「君はも、千林たい子さんのような作家になりなさい」(師・北原武夫)

「苦しいことが来た時にそこから逃げようと思うと、もっと苦しくなる」(師・臼井費子)

「君は男運が悪いいんじゃない。男の運を悪くするんや」(友・遠藤周作)

はじめに

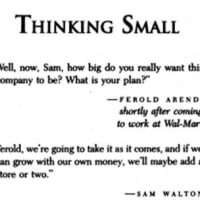

私もただ欲するままに生きたんです。向こう見ずに後先考えず生きただけで、それが他人には強く生きているように見える。そういうことだと思います。人生の苦難に遭った時、誰かのためにそうさせられたと思う人は多いけれども、自分の人生を選んだのは自分だと思った方がいいんじゃないかと思います。何があろうと、自分の性質のお蔭でこうなったと思えば誰も恨むことはないし、心平らかに反省の日々を送ることができます。 (p5~p6)

● 肉体はやがて滅びて魂は残る(p173~p180)

ほとんどの人は、人間は死んだら無になると思っているんじゃないでしょうか。だけど、私は死後の世界はある、と思っている人間です。なぜそう思うようになったか。 それを話すと長いですから端折りますが、例の北海道の家を建てたのがきっかけなんです。(中略)

それで私が知ったのは、人は死んでも無になるわけではない、ということです。肉体はほろびるけれども、魂は残るんです。 人間はね、肉体と魂の両方で成り立っているんです。だから、肉体が死んだ後も魂だけが残るんですよ。恨みつらみを抱えた魂は、永遠にその恨みを抱えて残ることになるわけです。(中略)

死んだら無になるわけではないんです。四次元の世界というものがあって、そっちへ行く。そっちの方が永遠の世界であって、この世は仮の世なんです。四次元の世界から来て仮の世で過し、また四次元の世界へ戻るんです。

戻った時にこの世での生き方によって行く先が決まるというんですが、それは本当かどうかわからない。けれど、たいていの研究者はそう言います。 立派な生き方をした人は魂の高い人が行く場所へ行く。悪いことをしたり自分のことしか考えないような生き方をした人は、魂が低い人が行く場所へ行く。

◆佐藤愛子 (Wikipediaより)

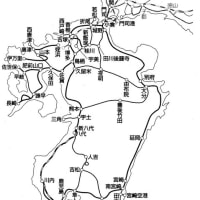

佐藤 愛子(さとう あいこ、1923年11月5日 - )は、大阪市生まれ、西宮市育ちの小説家。 小説家の佐藤紅緑、女優の三笠万里子の次女として生まれる。異母兄に詩人のサトウハチロー、脚本家で劇作家の大垣肇。甲南高等女学校(現・甲南女子高等学校)卒業。

・遠藤周作はエッセイの中で『灘中学校時代、通学電車で乗り合わせた彼女は我々のマドンナ的な存在だった』と書き記している。

・60代の頃、北海道の浦河町 に建てた別荘でラップ現象やポルターガイスト現象と呼ばれる心霊現象のようなものに悩まされ、さまざまな霊能者に相談し、約20年かかってほぼ解決したという。

・2度の離婚の後、プロ野球の別当薫(女学生時代の憧れの人でもあった)と不倫関係となる。

|

九十歳。何がめでたい |

|

「本の元になった雑誌連載のきっかけは、2014年のインタビューでした。そのとき先生は小説『晩鐘』を書き上げ、断筆宣言をなさった。それは、もう書き尽くしたという思いと、長年の執筆による指の痛みが理由でした。しかし、それでもどうしても書いていただきたいと何度も先生に執筆のお願いに伺い、最後は、90歳を超えて感じる時代とのズレについてならば……と半ばヤケクソで(笑)、快諾していただけました」(担当編集者の橘高真也さん) エッセイには、動作音が静かになって接近に気付けない自転車、よくわからないスマホ、犬や子供の立てる騒音に苛立つ人たち、いたずら電話など、多彩な事象に憤り、嘆く著者の姿が描かれている。基調をなすのは、「いちいちうるせえ」の精神だ。〈イチャモンつけ〉には定評のある著者も呆れる、些末なことを気にする人の多さ。この言葉は、多くの人が言葉にできなかった心情を言い当てたのだろう。インターネットで共感の輪が広がり、さらに読者層が広がったという。 原稿はすべて手書き。 「満身創痍の体にムチ打って、毎回、万年筆で何度も何度も手を入れて綴ってくださいました。おかげで、92歳の今だからこそ書ける、新たな代表作が生まれたと思います」(橘高さん) |

|

| 小学館発行 1,296円 |