建物管理に従事する電気屋さんの意識レベルを確認する方法は、蓄電器設備の管理状況を見ますと、概ね判断できます。

私が最初に主任技術者として着任した時に案内された蓄電器室は薄暗く汚れた感じのする部屋でした。

<引継ぎ事項は>

- 時々、均等充電を行うこと。(普段はフローテング充電)

- 温度と比重を測定して記録すること。

- 水位が下がったら蒸留水を補充すること。

- 比重が下がったら希硫酸を加えること。

であり、棒状温度計、比重計、蒸留水、希硫酸が置かれていました。

次の経験は、昭和30年代の電験2種合格者の主任技術者の下で、鉛蓄電器の管理を学ぶ機会がおとずれました。

昭和30年代の電験一種は工学博士より難しいと聞かされていました。以前書いた記憶がありますが、某大手重電メーカーの工場長(工学博士)が電験1種合格に10年を要したと話していました。

昭和30年代から40年代までの電験1種問題と解説書が電気書院から発売されていたのを、数冊買い求めましたが、参考書が不要になると感じていました。(A4紙、厚さ1cmほど、¥5000/冊を5冊、神保町明倫館で入手しました)

<管理方法の異なる点>

- 棒状温度計は中に入れてはならない。外側にパテで止めて測定する。パテ止ですので定点観察にし、定期的に測定ユニットを取り換えローテイションすること。

- 温度計の取り付けていある以外のユニットは、指で触りながら隣同士の温度変化を観察し、異常を感じた場合、棒状温度計をパテ止し、経過観察すること。

- 各極板の変形および気泡と色を観察すること。

- サルフェーションが生じていないか観察すること。

- 水の観察と温度の関係をグラフ化して検討すること。

- 適時均等充電を行い、充電中は気泡の観察を行うこと。

等でした。

<鉛バッテリーの管理>

- 良好な管理は触媒栓を用いることから始まります。

- 個々の温度変化は指でなぞることで温度差を読み取ります。

- 温度計は外側にパテで止めて間接的に温度変化を観察します。

- 棒状温度計を中に入れては成らない事を肝に命じて管理します。

- ホコリまみれにならないようにウエスで丹念に掃除を行います。

- 掃除をすることで亀裂等を早期に発見できます。

- 均等充電中は泡の変化および色の変化等に注意を払います。

<消防査察で査察官に褒められたバッテリー管理>

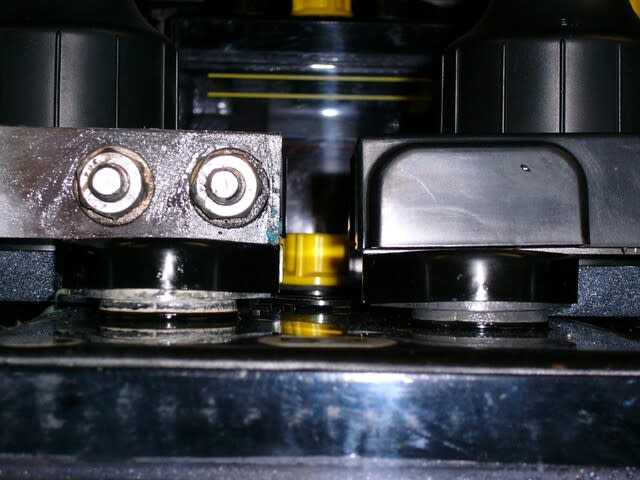

☟築13年を迎えた鉛バッテリーの管理状況です。