少し前になるが・・・

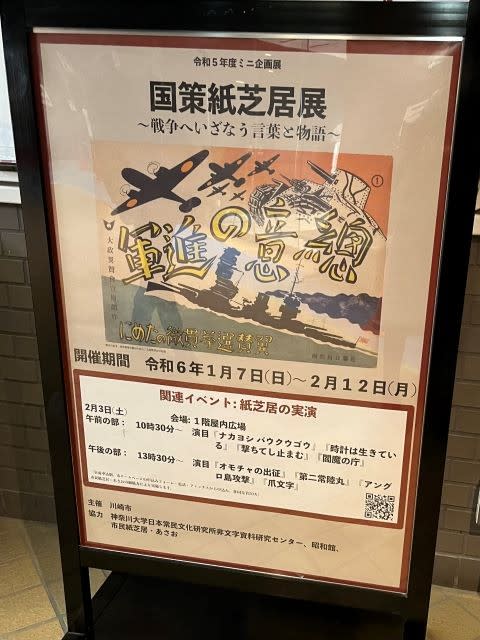

三連休で幕を閉じた、川崎市平和館のミニ企画展

「国策紙芝居展〜戦争へいざなう言葉と物語〜 」で

国策紙芝居の複製12作品193枚を見てきた。

展示に出かけた、きっかけは、

加藤シゲアキ『なれのはて』(講談社)。

(書影は「講談社BOOKクラブ」からお借りしました)

第170回直木賞候補、

「一枚の不思議な『絵』から始まる運命のミステリ」だ。

アイドル作家と侮るなかれ。

太平洋戦争下、日本最後の空襲と言われる、

秋田「土崎空襲」を背景に、現代の新聞社と秋田の油田開発会社が

交錯する、ハラハラドキドキのエンタメ小説だ。

作者は、相当、資料を読み込んだだろうことがうかがえた。

そのなかで、物語の重要な人物が、

戦時下、戦意高揚ポスターを描いている。

彼が書いた志願兵を募集するポスターは、上官の意に添わず、

理不尽な暴力を受け続ける

その一方で、彼のポスターに発奮し、

志願兵となり、命を落とす若者も・・・

そんなくだりを読んでいたので、戦意高揚ポスターを見たくなっていた。

・・・そうしたところへ、このミニ展示。

なんとタイムリー!

ポスターだけでなく、紙芝居も観ることができた。

前置きが長くなったが、本題「国策紙芝居とポスター」。

昭和12(1937)年、日中戦争が始まると、

国民の協力を得るための、戦意高揚がはかられた。

戦争は、戦争指導者だけでは絶対にできない。

国民に戦争協力の気持ちがなければ、ムリなのだ。

それゆえ、戦争指導者は、言葉巧みに、国民の心に入り込み、

誘導していく・・・

太平洋戦争下では、紙芝居が、その大きな役割を果たしたという。

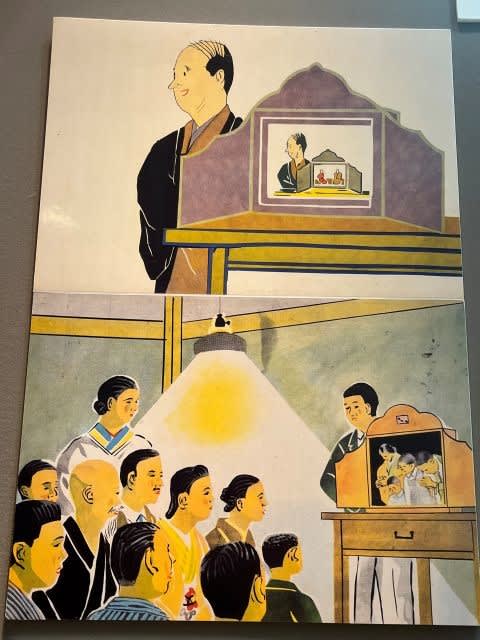

現代では、紙芝居というと、子どものモノのイメージだが、

当時は、大人も楽しむ娯楽だった。

たとえば、(↑)「隣組の組長さん」が、町内会の面々を集め、

和やかに楽しげに、身近な話題を題材にした紙芝居を演じてくれたり・・・

時には、英雄の勇ましい紙芝居を題材にし、

感動させたり・・・

とにかく、あの手この手で、紙芝居を楽しませ、

国民の心に入り込もうとする。

こういった紙芝居を、今の眼差しで見てはならない。

庶民の家庭には、ラジオくらいしか、娯楽も、情報収集の手段としても

無かった時代なのだから・・・

それがわかっていないと、大人が紙芝居に夢中になることが

そもそも理解できないだろう。

とにかく、あの手この手の紙芝居。

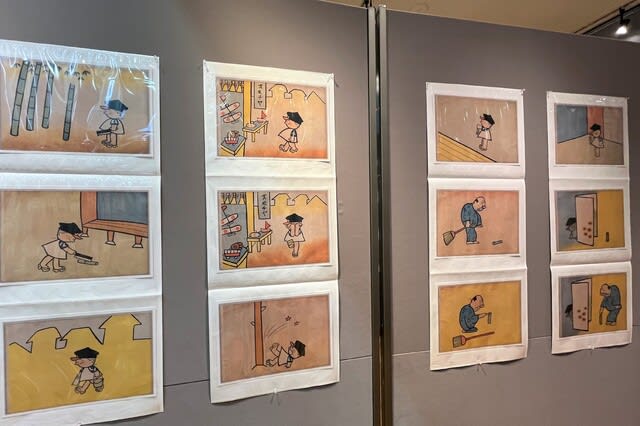

あの人気者フクちゃんも登場している。

フクちゃんと言えば、

1936(昭和11)年から戦後まで愛された、

横山隆一の、ほのぼのしたマンガだ。

「フクチャンとチョキン」は、案・絵画共に横山隆一の名である。

フクチャンは、おじいさんから「支那事変」で軍艦や飛行機を造る

莫大なお金が必要と聞く。

さっそく、竹筒で貯金箱を作り、せっせと貯金に励む。

おもちゃが欲しいけれど、ガマン、ガマン・・・

それを知ったおじいさんも、竹筒貯金に協力してくれて・・・

フクチャンは、めでたくお金を貯め、「支那事変国債」を買う、

というお話。

フクチャンのキャラにほのぼのしてしまうけれど、

「支那事変国債」を買うのだから・・・

多くの子どもが真似をしたのではないだろうか・・・

(↑)「風呂屋の大ちゃん 補助貨回収画劇」も同じく、

子どもが補助貨(硬貨)を集め、協力する話だ。

集めた硬貨を兵器の原料にするのだから、呆れる。

子どもも進んで戦争に協力させる、まさに「国家総動員」。

その他、防空壕は空襲時の対処なども、紙芝居で指南している。

そんな教えは全く役に立たないのに、

実行して、逃げ遅れた人がどれだけいたことか!

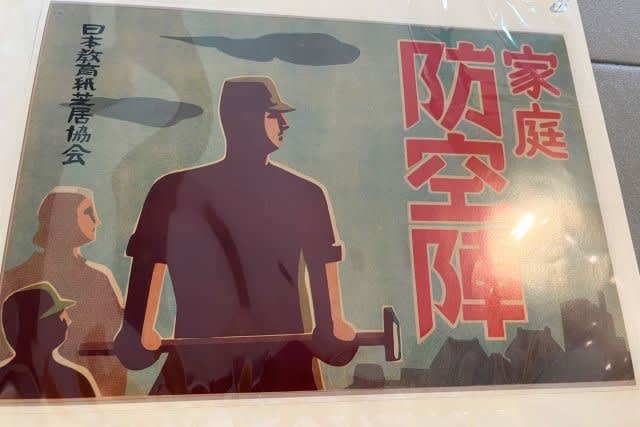

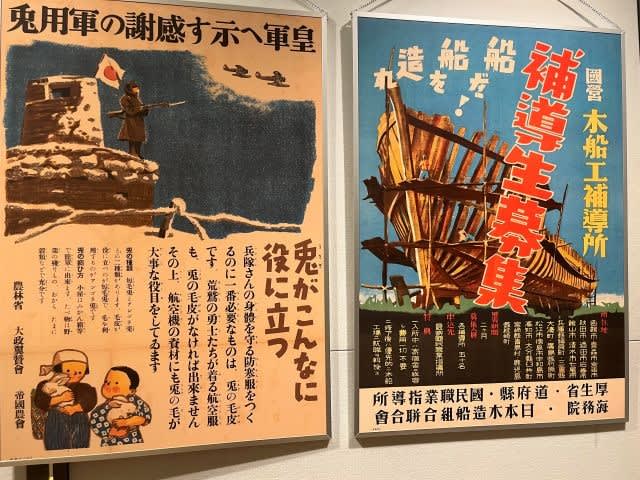

一方のポスター。

『なれのはて』の人物と同じく、兵士を募集するポスターは

勇ましい。

ここでは「予科練」のポスターを見て、

「予科練の歌」とともに多くの少年が「荒鷲」に

憧れたことだろう。

『なれのはて』のエピソードのように、志願した少年も

多かったはずだ。

10代の少年が特攻兵として命を落とすことになったことは

よく知られている。

戦後も、「予科練あがり」は、苦労したとも聞く。

他にも、軍需造船工場で働く人員募集もある。

三食がつき、宿代も無料というのは、当時は魅力だったはずだ。

となりの「ウサギ」を飼い、毛皮や毛を航空服や航空機の資材として

使おうという、完全に国民、それも子どもレベル任せである。

こちら(↓)の右二点も同じこと。

「ヒマ(ひまし油)を作ろう」だの「松根油を緊急増産」だの

そんなせせこましいことで戦争遂行を考えていたとは・・・

いやはや。

もちろん、これらが行われていたことは

知識としては知っていた。

どうしてそんなアホらしいことに

国民がのせられたのかは、これをみればわかる。

これに乗せられた人の声が大きければ、

疑問を感じていた人が、「非常時」にと罵られてまで、

反対することは、なかなかできまい。

だから、こういうことがあったのだと、

歴史を知ることは大事。

歴史に限らず「おかしい」と思える知識も必要だろう。

この程度なら、小中学校の教育内容で十分なはず。

とはいえ・・・昨今は巧妙に仕掛けられてくるだろう。

だから、メディアリテラシーの力を身につけることが

求められる。

今の子ども達は、メディアリテラシーを学校で学んでいる。

でも、大人は?

個人に委ねられているのが現状・・・

そこが恐ろしい。

むしろ、大人の方がたやすくのせられてしまいそうだ。

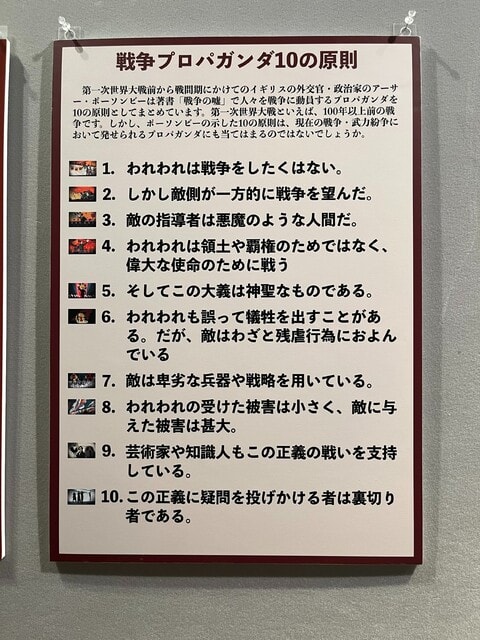

最後に、会場で見た「戦争プロパガンダ10の原則」を挙げる。

過去も今も、戦争指導者の言動にぴったりではないか!

・・・おかしいよね、と言える国であってほしい。

その前に、自分がおかしいと感じなければならないか・・・

大丈夫か、わたし?

しっかりせねば!

********************

おつきあいいただき、どうもありがとうございます。

展示での解説を元に、記事にまとめましたが、

間違いや勘違いもあることと存じます。

素人のことと、どうぞお許し下さいませ。