2024年12月 後ろトレーに30枚ほどインクジェット年賀状を入れて印刷を始めた。10数枚ほど印刷したところで買い物に出かけるため20枚ほど印刷中に追加した。紙送りを確認していたら「かちゃん」「かちゃん」「かちゃん」と音を出し、紙送りに失敗して停止してしまった。枚数を減らして再開すると「用紙詰まり」で停止。確認したが「用紙詰まり」は無い。

再起動すると「排紙トレーが引き出されていません」。引き出して「OK」をタッチするもエラー6004。指示通り「電源コードを抜き差し」して電源投入。何回繰り返しても同じ。

急遽IP4600にインクを装填して、クリーニング、強力クリーニング2回(PGBKインク残量が一気に半減)で復活させ、年賀状印刷を行う。紙送りがおかしかったがなんとか年賀状を印刷した。

TS9030のスキャナ機能は、事業用領収書の電子化に常時使用している。プリント機能より多用しているが、使えない。

(1)TS9030の分解(故障原因を探る)

「キャノン TS8230分解動画」

「キャノン TSシリーズ部品外し取り付け動画」

を参考にTS9030を分解した。想像以上に「インク汚れ」がある。

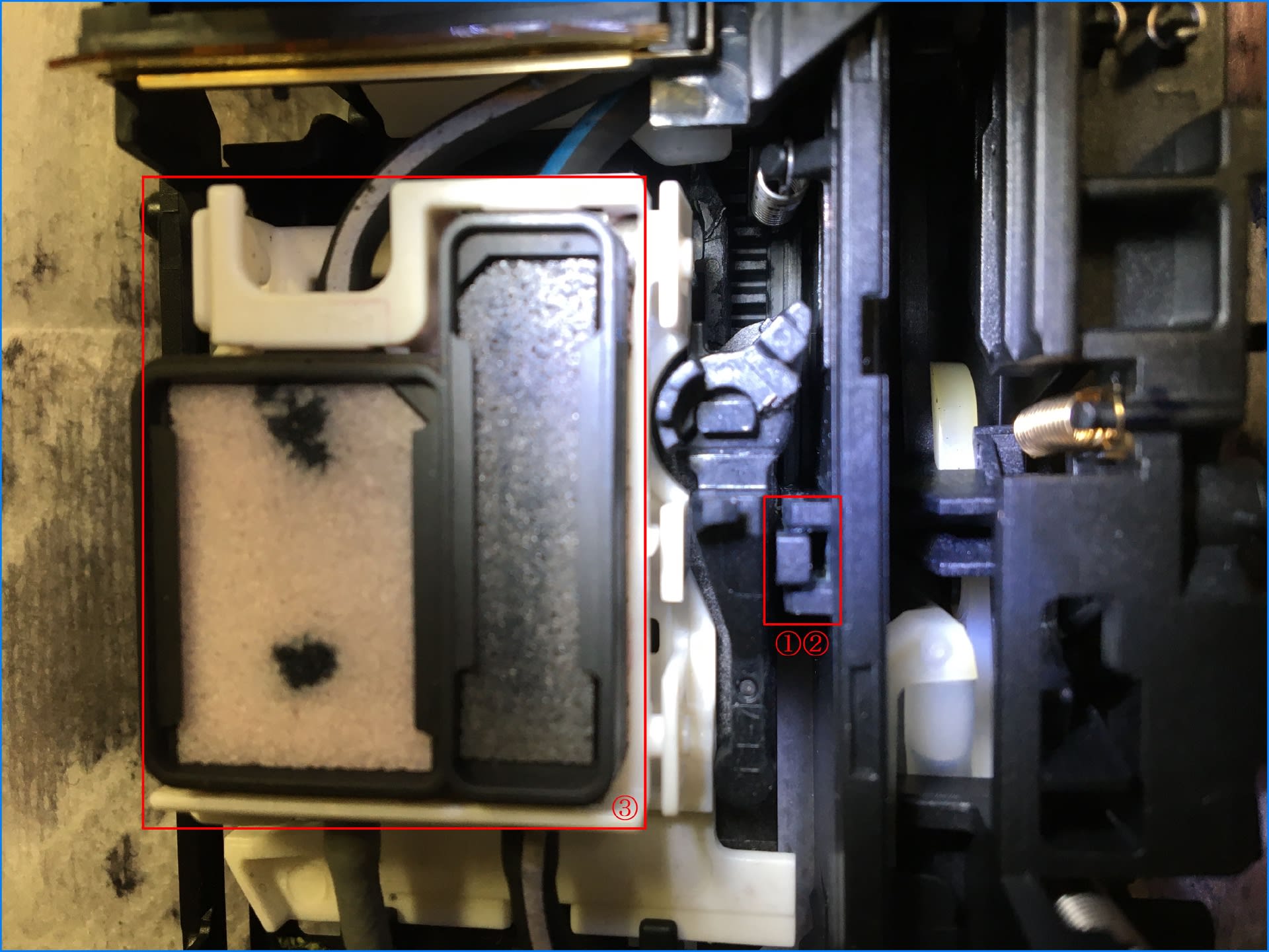

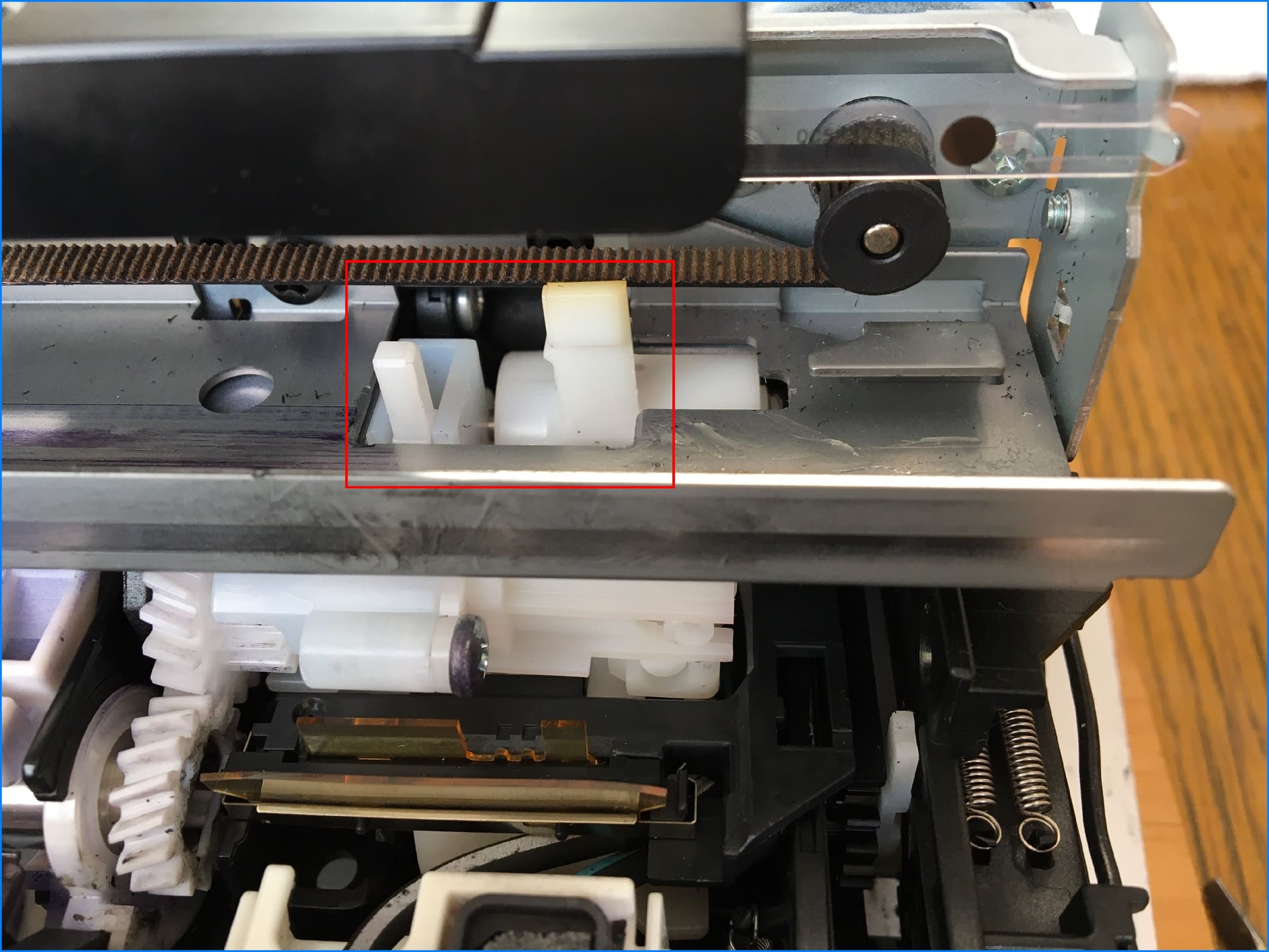

インクヘッド部をずらすとパージユニット(purge unit)が見える。

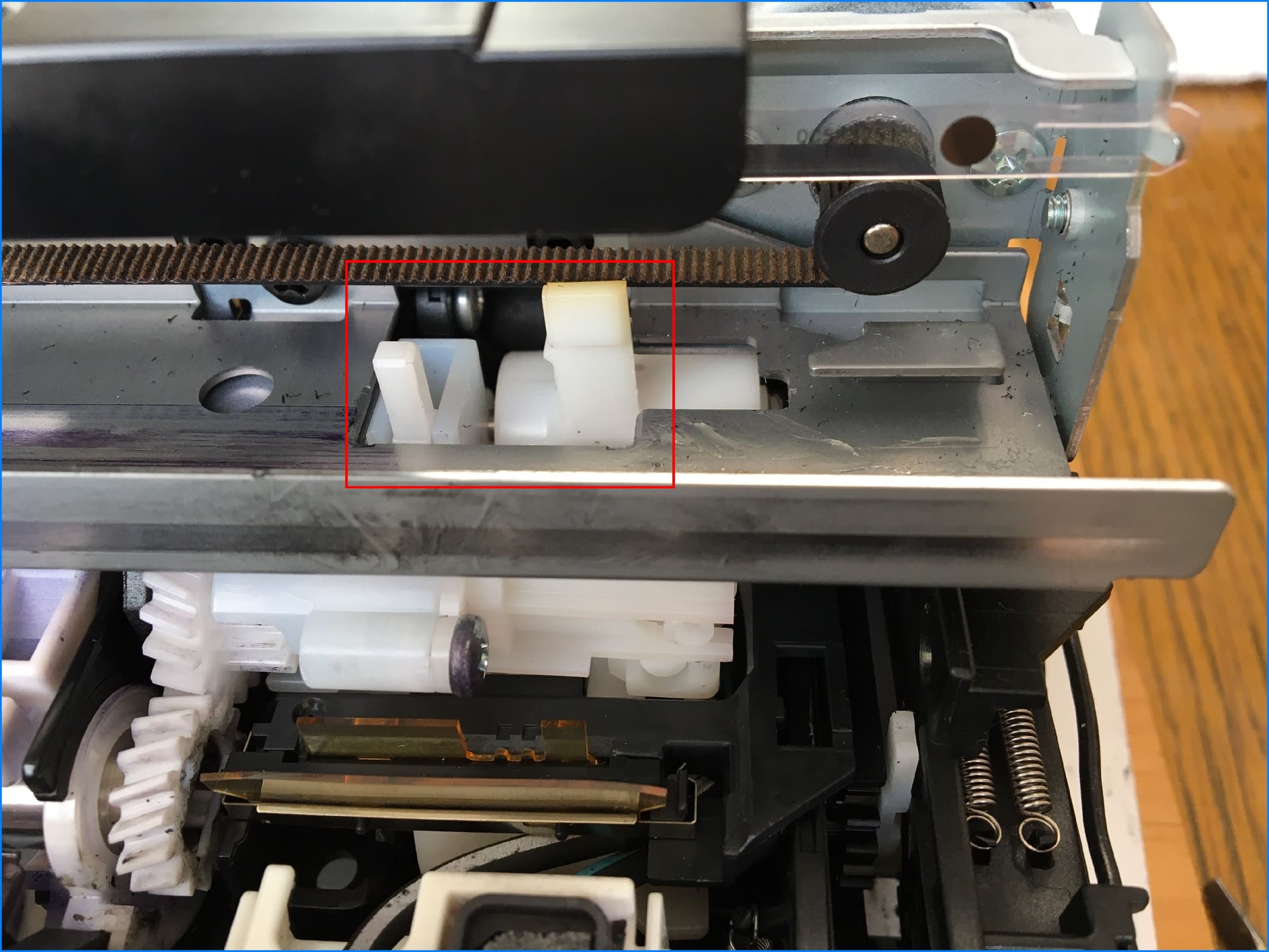

インク吸取部(赤3)の「ガイド」(赤2)がガイド枠(赤1)から外れて曲がっている。

インク吸取部を左右に移動するためのレバー部(黄色4)にあるスプリング保持部が壊れ、スプリングも存在しない。

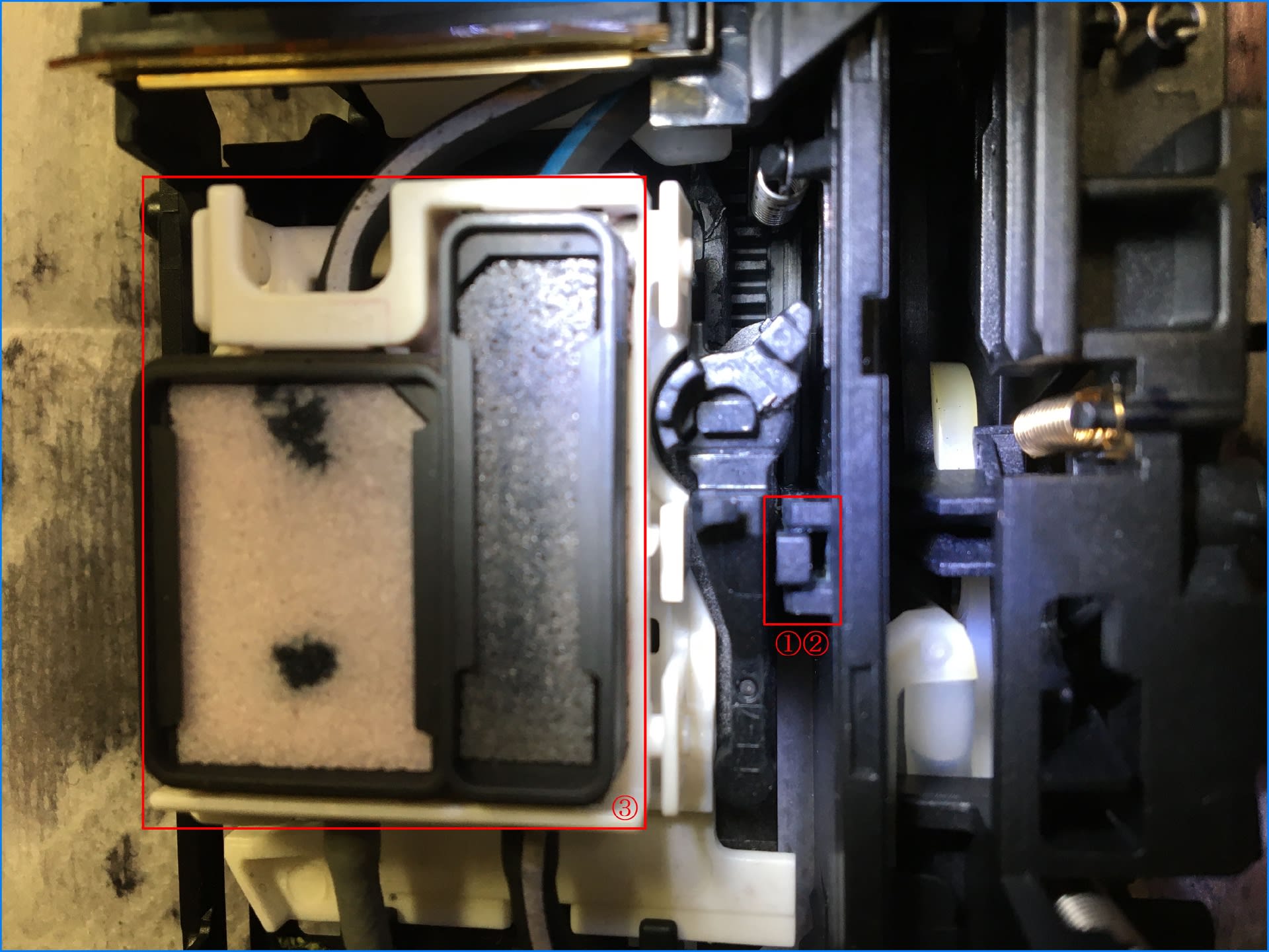

プリンターの底部を取り外すと余剰インク吸取り紙の上にプラスチックのカケラとスプリングが見つかった。

(2)TS9030の修復

パージユニットを水洗いして「ガイド」(赤2)をガイド枠(赤1)へ入れ、インク吸取部(赤3)を正常な状態に戻した

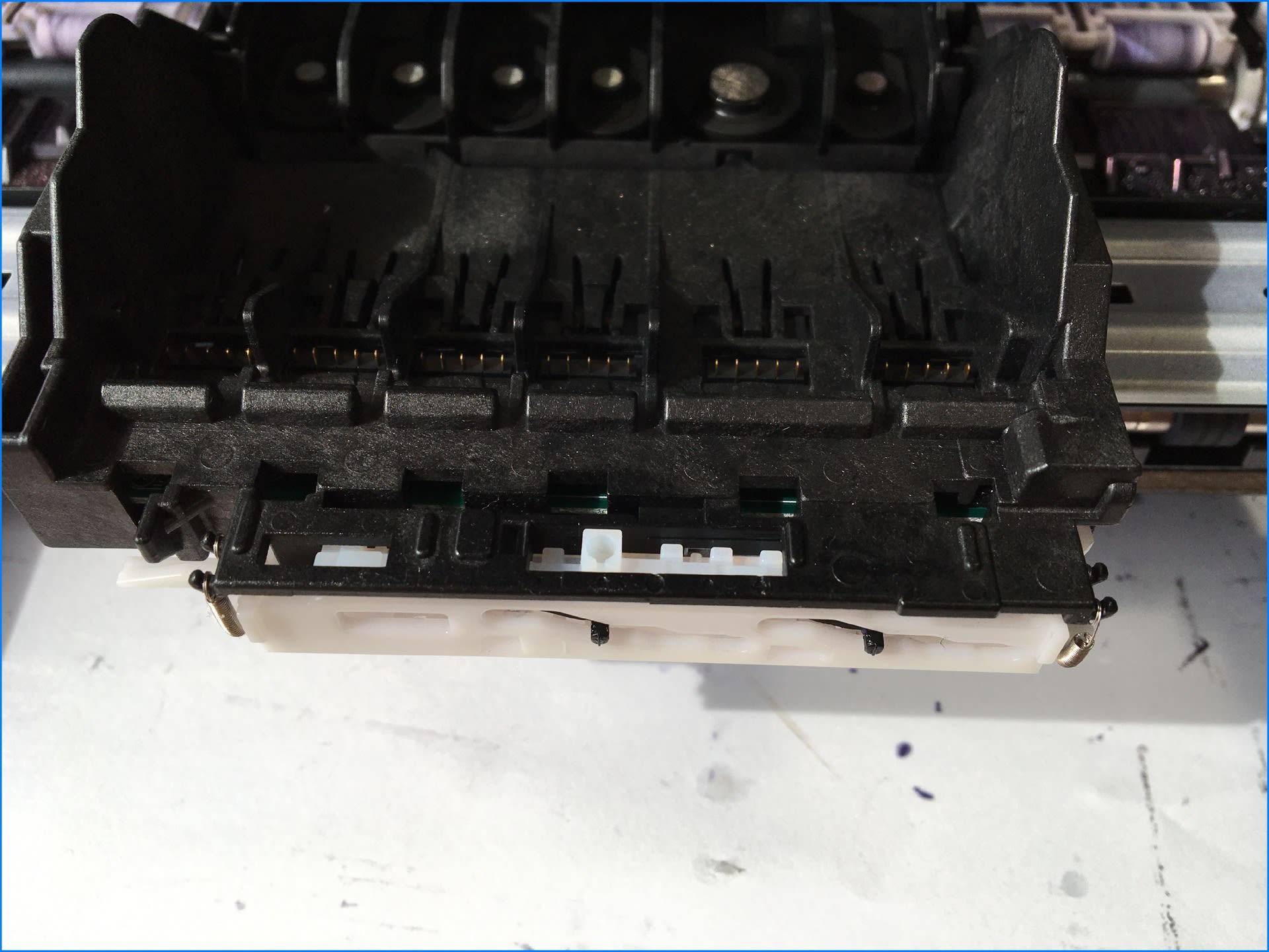

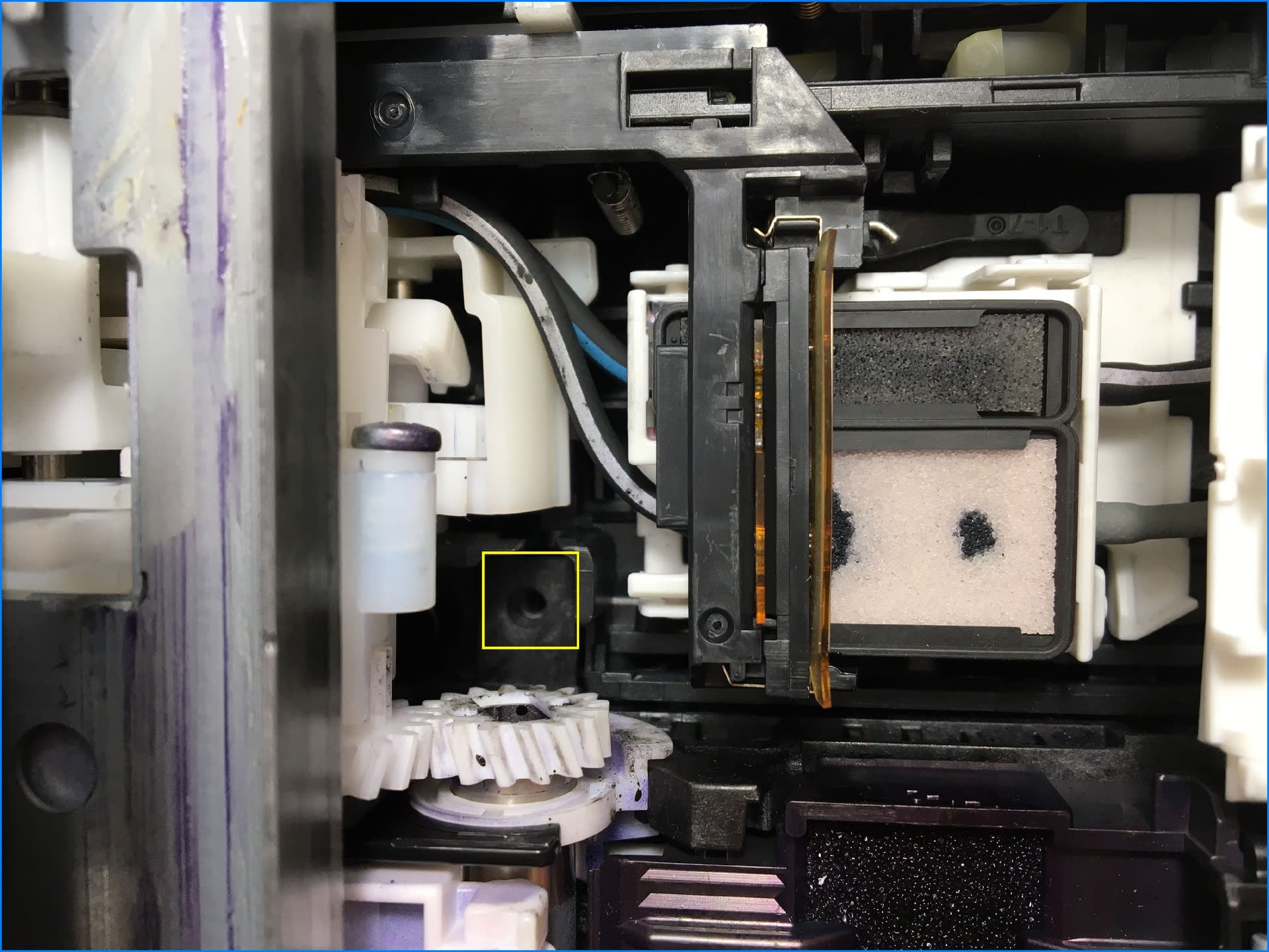

下記写真は、インク吸取部を上下(画面に対し)と底部方向へ沈み込む動作をするためのパーツ。左側のレバーと軸は自由に動く。スプリング右端が掛かる部分は、軸部分で下部のギアで制御される。

欠損した部分は、スプリング右側が掛かる部分と一体の軸部分。破断部は、非常に面積が小さく、スプリング応力に勝てなかったようだ。

軸部分で左側レバーと接しているため「接着」させないようにする必要がある。また、スプリング応力が「黄色矢印方向」にかかるため「アロンアルファ」だけの接着では難しい。荷造り札の針金(ワイヤ)を使い補強した。

(3)TS9030その他

新機種の購入を検討したが、「WiFi」接続だけで「Wire(Ethernet)」接続機種が無い。

(MacOSへのスキャナデータ送信が失敗する事が多いので買い替えたいのだが)

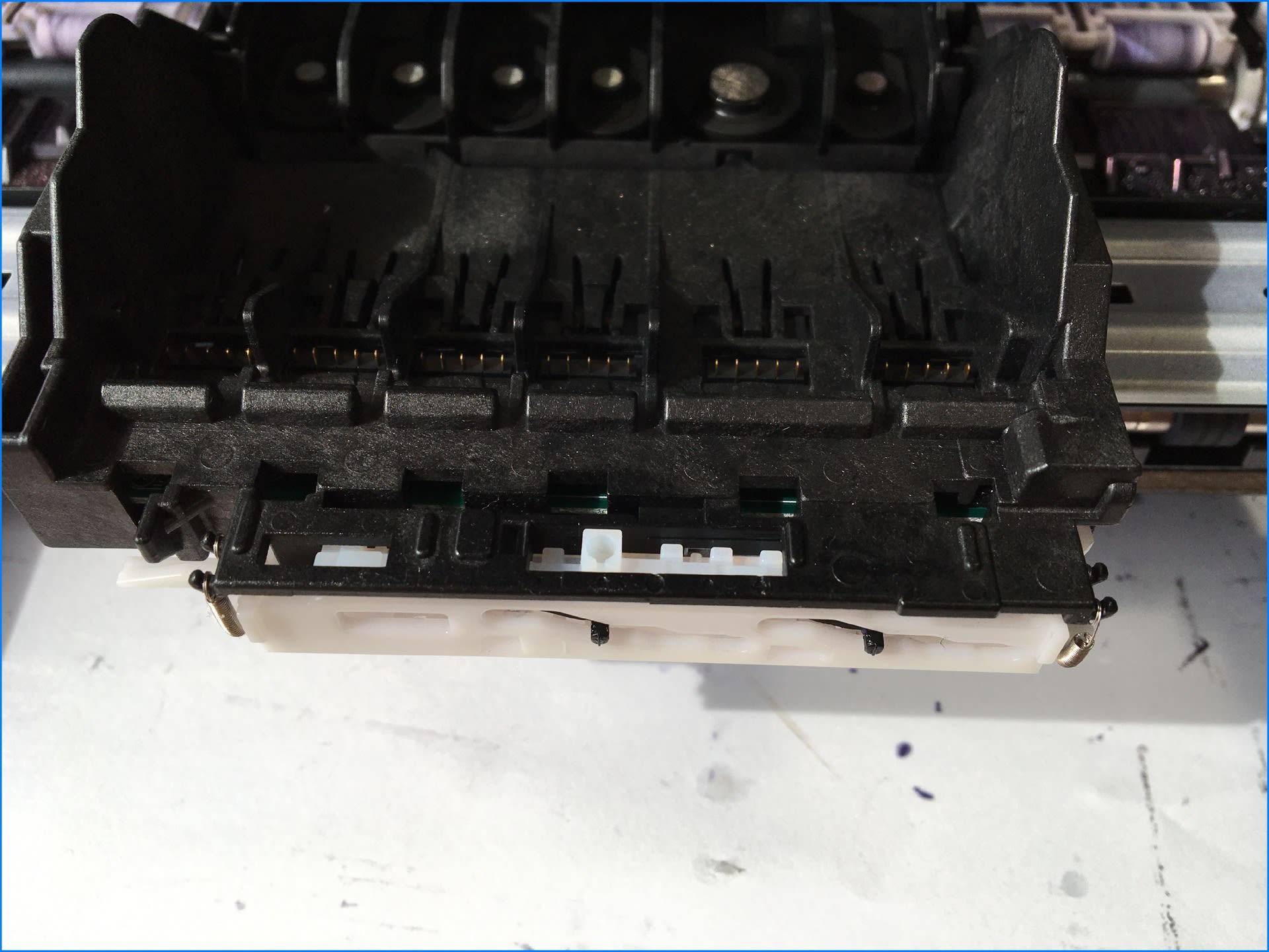

インクジェットのヘッド部スペーサー(前部高さ調整機構)(組み立て方法をメモとして残す)

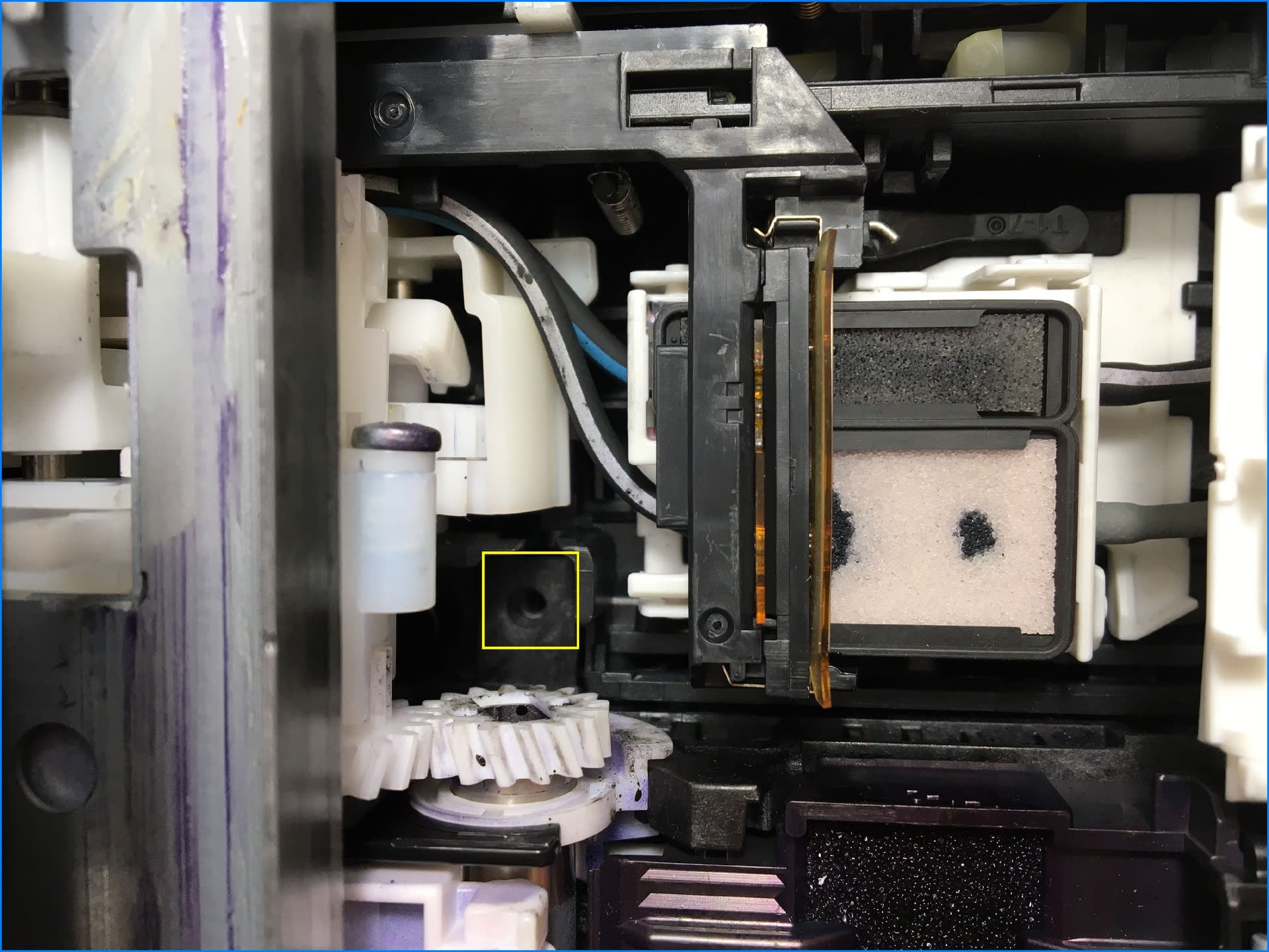

purgeユニットのギアレバー組立時位置

purgeユニット内をボンディングアース線が走る

このカバーをつける前にボンディングアース線を這わせる

底部カバーを取り付けるビスがpurgeユニットのスクレイパーで隠れてしまう

ギアを動かし、スクレイパーの位置を移動する必要がある

分解した状態で2ヶ月ほど放置していたのでインクジェットのヘッド部がカバーされず「乾燥」

PGBK以外印字出来なくなった。ヘッドの水洗でBK以外復活。ここでインク切れ。Amazonで価格を調べた(2025年2月24日)。

「BCI-371+370/6MP」 が¥5,800円(標準容量)

「BCI-371+370XL/6MP」 が¥8,299円

「BCI-371+370XL/6MPV」が¥7,980円(写真用紙30枚の抱合せ)

そうだ、GYとBKが残っているので、「BCI-371+370XL/5MP」を調達を検討する。

「BCI-371+370/5MP」 が¥4,893円(標準容量)

「BCI-371+370XL/5MP」 が¥5,900円(中古品でほぼ新品)

「BCI-371+370XL/5MPV」が¥7,000円(写真用紙30枚の抱合せ)

流石に中古品(「取付期限」の明記していないバラインクセット)と言うわけにいかないので「5MPV」とした。

見事な抱合せ商品。。。

これでは、「クリーニング」や「強力クリーニング」を気軽に出来ない。

インクヘッドのBKノズル水洗浄をしっかりやってみる事にする。

ノズル部分を「お湯(水)」につける事2日。「BK」のインク装着部からポンプで(空になった点眼液のケースにシリコンチューブを付け圧をかけた)水を挿入。ノズル部から水が出るのを確認。

「BK」は復活したが、「GY」と「Y」が出なくなる。

「GY」は、ノズルから水が出るのを確認。復活。

「Y」は、簡易ポンプでは、ノズルから水が出ない。

スキャナーが復活したので、印刷不具合対策は、時間を置いて対策する事にする。

再起動すると「排紙トレーが引き出されていません」。引き出して「OK」をタッチするもエラー6004。指示通り「電源コードを抜き差し」して電源投入。何回繰り返しても同じ。

急遽IP4600にインクを装填して、クリーニング、強力クリーニング2回(PGBKインク残量が一気に半減)で復活させ、年賀状印刷を行う。紙送りがおかしかったがなんとか年賀状を印刷した。

TS9030のスキャナ機能は、事業用領収書の電子化に常時使用している。プリント機能より多用しているが、使えない。

(1)TS9030の分解(故障原因を探る)

「キャノン TS8230分解動画」

「キャノン TSシリーズ部品外し取り付け動画」

を参考にTS9030を分解した。想像以上に「インク汚れ」がある。

インクヘッド部をずらすとパージユニット(purge unit)が見える。

インク吸取部(赤3)の「ガイド」(赤2)がガイド枠(赤1)から外れて曲がっている。

インク吸取部を左右に移動するためのレバー部(黄色4)にあるスプリング保持部が壊れ、スプリングも存在しない。

プリンターの底部を取り外すと余剰インク吸取り紙の上にプラスチックのカケラとスプリングが見つかった。

(2)TS9030の修復

パージユニットを水洗いして「ガイド」(赤2)をガイド枠(赤1)へ入れ、インク吸取部(赤3)を正常な状態に戻した

下記写真は、インク吸取部を上下(画面に対し)と底部方向へ沈み込む動作をするためのパーツ。左側のレバーと軸は自由に動く。スプリング右端が掛かる部分は、軸部分で下部のギアで制御される。

欠損した部分は、スプリング右側が掛かる部分と一体の軸部分。破断部は、非常に面積が小さく、スプリング応力に勝てなかったようだ。

軸部分で左側レバーと接しているため「接着」させないようにする必要がある。また、スプリング応力が「黄色矢印方向」にかかるため「アロンアルファ」だけの接着では難しい。荷造り札の針金(ワイヤ)を使い補強した。

(3)TS9030その他

新機種の購入を検討したが、「WiFi」接続だけで「Wire(Ethernet)」接続機種が無い。

(MacOSへのスキャナデータ送信が失敗する事が多いので買い替えたいのだが)

インクジェットのヘッド部スペーサー(前部高さ調整機構)(組み立て方法をメモとして残す)

purgeユニットのギアレバー組立時位置

purgeユニット内をボンディングアース線が走る

このカバーをつける前にボンディングアース線を這わせる

底部カバーを取り付けるビスがpurgeユニットのスクレイパーで隠れてしまう

ギアを動かし、スクレイパーの位置を移動する必要がある

分解した状態で2ヶ月ほど放置していたのでインクジェットのヘッド部がカバーされず「乾燥」

PGBK以外印字出来なくなった。ヘッドの水洗でBK以外復活。ここでインク切れ。Amazonで価格を調べた(2025年2月24日)。

「BCI-371+370/6MP」 が¥5,800円(標準容量)

「BCI-371+370XL/6MP」 が¥8,299円

「BCI-371+370XL/6MPV」が¥7,980円(写真用紙30枚の抱合せ)

そうだ、GYとBKが残っているので、「BCI-371+370XL/5MP」を調達を検討する。

「BCI-371+370/5MP」 が¥4,893円(標準容量)

「BCI-371+370XL/5MP」 が¥5,900円(中古品でほぼ新品)

「BCI-371+370XL/5MPV」が¥7,000円(写真用紙30枚の抱合せ)

流石に中古品(「取付期限」の明記していないバラインクセット)と言うわけにいかないので「5MPV」とした。

見事な抱合せ商品。。。

これでは、「クリーニング」や「強力クリーニング」を気軽に出来ない。

インクヘッドのBKノズル水洗浄をしっかりやってみる事にする。

ノズル部分を「お湯(水)」につける事2日。「BK」のインク装着部からポンプで(空になった点眼液のケースにシリコンチューブを付け圧をかけた)水を挿入。ノズル部から水が出るのを確認。

「BK」は復活したが、「GY」と「Y」が出なくなる。

「GY」は、ノズルから水が出るのを確認。復活。

「Y」は、簡易ポンプでは、ノズルから水が出ない。

スキャナーが復活したので、印刷不具合対策は、時間を置いて対策する事にする。