いまや芸人小説といえば、『火花』で芥川賞を受賞したピースの又吉直樹くんがその筆頭だが、彼の場合は『芸人が書く小説』としてまず注目されたわけで、正岡容や色川武大などのプロが書いた『芸人を描いた小説』とはいささか異なる。吉川潮は芸能評論家でルポライターでもあり、11年間立川流の顧問も務めた。立場としては後者である。

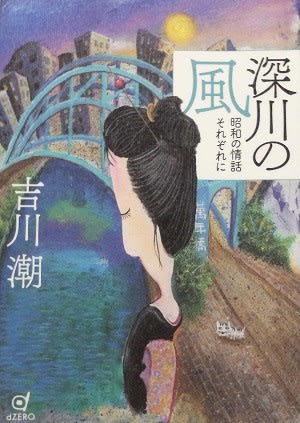

その吉川潮が書いた芸人小説『深川の風』は、鶴賀家鶴之助こと高橋麟太郎の半生記である。四六判で本文253ページ、長編といっていいボリュームだが、なんだろう?じっくり読んだという読後感が湧いてこない。映画やドラマのシナリオ(の粗筋)を追っているようなせわしない印象が残った。少し変わった生い立ちの青年が落語家になる過程を、下町特有の人情を絡めながら落語社会の人間関係も織り交ぜて、と読む前から想像がつく内容、ともいえる。

吉川潮は、五代目春風亭柳朝の一代記『江戸前の男』の著者である。これはよかった。村松友視の『黒い花びら』(水原弘評伝)と並ぶ、芸能人の生涯を描いた名著だ。話は逸れるが、柳朝と水原弘は似ている。育ちも気質も似ているが、人生そのものが何より似ている。こんなふうに生まれ落ちた男は、こんなふうに人生を終わる。それがよくわかる。

『深川の風』の文中でいちばんクサいのは、鶴之助の芸の上での(というより出世の)ライバル、竹の家雀平の設定だ(芸名の設定からして反則ぎみ)。実在の噺家をモデルにしていることは仕方ない?にしても、著者がその噺家を強烈に嫌っていることが、小説の色々なところに現れる。芸が拙いだけならともかく(?)性格の陰険さを強調してしまうのはやり過ぎで、幼稚な感じがする。何を読者に伝えたいのか、疑問だ。

表紙が滝田ゆう、と思ったら違いました。