太宗寺

【1772年(安永元年)】

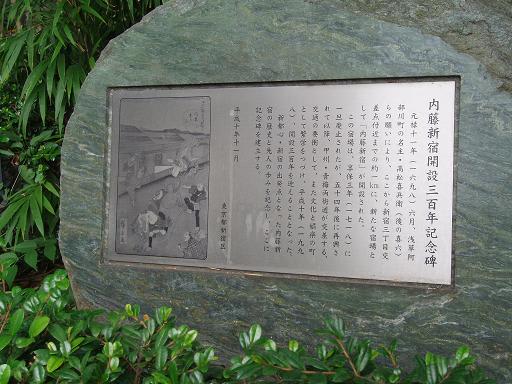

江戸が発展するにつれて、大消費地である江戸への物流を担う産業道路として甲州街道や青梅街道の人馬の通行が増え、内藤新宿は伝馬宿としての再開が望まれていた。神田・雉子(きじ)町名主の斉藤月岑(げっしん)が、徳川家康の入国した天正18年(1590年) から300年に及ぶ、江戸と近郊の様々な事象・事柄を記述。考証の正確さで定評を得た武江年表に、次のようにある。安永元年壬辰(みずのえたつ)四月。「四谷内藤新宿駅舎再興御免あり。甲州道中人馬継立の所となりて繁昌せり。・・・・・明和九年願ひ出るもの有 て、又古来の通りハタゴヤ五十二軒、飯盛り女百五十人出来たりとぞ」(斉藤月岑著 金子光晴校注 「武江年表」1~2 東洋文庫 株式会社 平凡社 1968年)。宿場再開と同時に賑わいを見せた旅籠屋や茶屋の存在が、内藤新宿の繁栄を支えたひとつの要因とも いわれているが、とくに宿場の重要な機能である人や荷物の継立を行った問屋に、人馬が集まったわけである。再開の翌年に出版された洒落本「当世気転草(きどりぐさ)」に、それを裏付ける記述がある。「糞培馬(こへつけば)と、瓜や落蘇(なすび)の問屋なり」、である。ここから推測すると、すでに当時、野菜類を取り扱う問屋があったと推察されている(図録「内藤新宿 くらしが創る歴史と文化」、新宿区立新宿歴史博物館編集、新宿区教育委員会 /児玉幸多監修 「江戸四宿」 江戸四宿実行委員会編集発行)。また、文化爛熟期を迎えるこの頃からは江戸固有の文芸活動のひとつとして隆盛を見せてきた、川柳にも宿場や問屋場の様子が描かれているのである。しかも、内藤新宿の名産品であった内藤トウガラシ(八房トウガラシ)が主題となっている川柳が見られるのが特徴。「四ッ谷の八ッ房、日光へ歩に取られ」。あるいは、「八ッ房つけて内藤の駒は出る」など。前者は、日光紫蘇巻き唐辛子の原料として運ばれてしまった八房唐辛子。後者の意味は、八房唐辛子を荷につけて内藤新宿を出発する駄馬の様子と解釈されている(川柳江戸名所図会 至文堂 昭和45年)。内藤家の下屋敷とその周辺で栽培され、江戸市中と内藤新宿の都市化によって街道を下って近郊農村で栽培が行われたといわれる、内藤トウガラシ(八房)。 江戸の昔から、街道は、人を運び、物を運び、情報を運ぶ。そのハブ機能を果たしたのが宿場であり、問屋であった。その点、ハブ機能を備えた内藤新宿は、内藤トウガラシ(八房)の伝播に重要な存在だったと思われる。

新宿御苑、玉川上水あと

大木戸石碑

◎このblogは、内藤トウガラシの歴史等の調査過程でまとめたものです。現在も調査継続中であり、内容の一部に不十分・不明確な表現等があります。あらかじめご承知おき願います。To Be Contenue ・・・・・。