こんばんは。

今日は先日のキットモデルのところで、スリットバスレフについてのご質問

がありましたので、ちょっと私見を書いてみたいと思います。

私がスリットバスレフ(バスレフの開口部が長方形になっているタイプ)をあ

まり使わず、主に一般的な円形ポートを採用している理由は下記になり

ます。

1.円形ポートだと、一般的に流通している肉厚塩ビパイプが簡単に流用

できる。反面スリットの場合は、ポート面積を自由に可変できるメリットも

ありますが、BOXの加工上は結構面倒になります。

(↑私の個人的印象です)

2.これが最大の理由ですが、円形ポートではBOX製作後に簡単にダクト

長の調整が可能。最近はシミュレーションソフトで良いものが沢山ある

ので、ある程度は製作前に予想可能ですが、やはり最終的には吸音材

との組合せを確認しながら細かい調整をしていくため、スリットバスレフ

の構造ではこの長さの変更がやりにくいという点は私にとっては致命的

なのです。

自作のメリットの一つに、自分の好きな音に調整できるという事がある

と思いますが、このダクト長調整が物理的に出来ないというのは結構

つらいのではと感じています。

(注)B、Cタイプについては、通常はダクトは接着して出荷しますが、

ご自身で調整を希望される方には接着無しで出荷することも可能

です。ただしダクトの接合部の塗装は少しムラが出来たりして

外観的に悪くなる可能性がありますのでご了承ください。

ちなみに量産仕様決めまで本当に時間が無い時などは、わざとダクト

穴をザグリ無しの単純な丸穴にして、ユニットを外さずに外(前)からダ

クトを出し入れして微調整をすることもよくありました。PARC Audioの推

奨BOXを決める時も、必ず基準寸法の前後数種類の長さのダクトを手

配して確認をしています。

特性やシミュレーションだけで音が分かればこんな簡単なことはないの

ですが、実際にはそんなに甘くないのです。

3.最後に、円形とスリット(長方形)ではダクト内の空気抵抗や流速が微妙

に違い、小口径の場合、ダクトのポートノイズ(風切音)に対しても円形

ダクトは有利なようです。ちなみに私が量産で円形ポートを使わなかっ

たのは、38cmウーファーを使ったプロ用の大型モニタースピーカーだ

けでした。

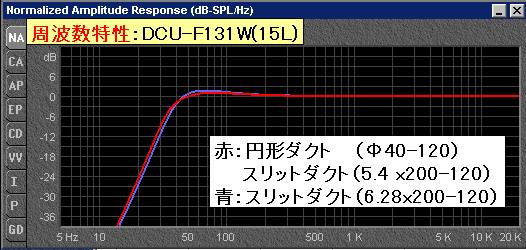

参考として、13cmウッドコーンスピーカー(DCU-F131W)の推奨BOX

を例にしてシミュレーションデータを掲載しますので、ご覧ください。

最初のグラフは、ダクト形状を変更した時の周波数特性の変化を示して

いますが、オリジナルのΦ40(赤)と同じ断面積の6.28x200(200はBOX

の幅に合わせています)を比べると、スリットタイプ(青)の方が少しポー

トチューニングが上がってしまい、低域が少なめになっています。

ここでオリジナルのΦ40と同じ特性になるように再計算したスリットダクト

(5.4x200)は当然特性は全く同じで、赤と重なって見えません。

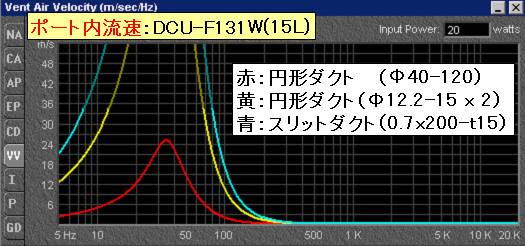

次のグラフは、それぞれのケースのポート内の空気の流速です。

これはポート内を空気が出入りする時にどのくらいの速さで動くかという

もので、この数字が高いほどポートノイズ(風切音)が出やすくなります。

ここでグラフを見てもお分かりのように、断面積を合わせた青(6.28x200)

では流速は当然オリジナル(赤)とほぼ同じですが、周波数特性を合わせ

るために断面積を変えた白(5.4x200)では流速の最大値が20%以上

上がっており、ポートノイズとしては良くないことが分かります。

なお質問でもありましたが、円形ポートはスリットバスレフに比べると板厚を

極端に厚くすることができないためポート自体の強度は少し不利になる場

合がありますが、PARC Audioのキットモデル(Aを除く)ではそれに対しての

ポート補強対策をしていますのでご安心ください。

またAタイプのキットモデルでは、ダクトを接着しなければ皆さんでダクト長

の微調整が出来るというメリットもありますので、ちょっと挑戦してみたい方

は是非ホームセンター等で塩ビ管を入手していただければと思います。

(ご希望の客様には、B,Cでもダクト接着無しでの出荷も可能です。)

--------------------------------------------------------------

ここから補足です。ブログのご質問で板厚だけのスリットでやった場合は

どうでしょうか? とのご質問がありましたのでその点のデーターを掲載

します。

結論を先に言えば、F131Wの例では更に流速は早くなり、データで見る

限りかなり早めに風切音が発生するようになります。

通常の円形ダクト(Φ40-120)と同等の特性になる板厚(t15)だけの円形

ダクト(Φ12.2x2個)と、スリットダクト(0.7x200)のデータは下記になります。

(周波数特性のデータは、3つとも全く同じなので掲載していません。)

最新の画像[もっと見る]

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

メーカー欠品中商品の入荷情報

15年前

メーカー欠品中商品の入荷情報

15年前

-

プロジェクトF情報1

15年前

プロジェクトF情報1

15年前

-

プロジェクトF情報1

15年前

プロジェクトF情報1

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

「おまえ、いったい何時にコメントつけてるんだ?」と言われそうなんですが、やっとお休みモードになったにもかかわらず、持ち帰りの仕事をやっていて気がついたらこんな時間、一息ついて覗いてみたら、「おや、早いなぁ」……いつものことながら、凄い方ですねぇ。

スリットバスレフの利害得失、たしかによくわかりました。それに汎用品の穴あきつきのバスレフ、たしかにtrial & errorの余地がないだけに、どうするのだろう、と漠然と考えていました。

なるほど、O社のようにスリットバスレフを使う場合、途中で折りたたんだ形にしているのは、こういう事情もあるんでしょうね。しかし、そうなるとバックロードホーンと似てくるような気もするのですが。

ただ、私が非常に興味をもっているのは、ダクト長=板厚という、非常に短くて開口面積の小さいバスレフの場合なんです。spedで計算してみると、DCU-F131Wなどでは計算外に外れてしまうほどの、いわば「板の隙間」みたいなものになってしまうので無理でしょうが、丸形だと、6~8mm程度の穴を2つほど開けると計算上同じデータが出てきます。

これだと非常に工作も楽だし、trial & errorもやりやすいのではないか、さらに、この開口部を背面に持ってきたらどうなるのだろうか……あるいはやり方次第ではタイムドメインに近いものになるのではないだろうか、などと考えてしまうのです。

「それならおまえ、自分でやれよ」という声が聞こえてきそうですが、これがなかなか……おまけにちょっと身体を痛めてしまってるもんで。(^^ゞ

どうも続けざまにすみません。ちょっと思い出したことがあったので。

たしか、非常に目の粗いネットでも、ネットを編んでいる糸を空気が通過するとき、糸の風下側にカルマン渦が発生して著しく速度が低下する、という話がありました。よく、工事現場で防護ネットが風を受けて足場ごと倒壊するときに起きる現象です。

スリットバスレフにかぎらず、バスレフの開口部または入り口に紗や目の粗いガーゼ(糸が十分細く、開口部面積に対して無視できる程度)をピンと張ってやるとどうなるんでしょうか。ふと思い出したもので、連続コメントになってしまいました。

板厚だけの非常に狭いスリットダクトについて、シミュレーションしてみましたが、さらに厳しい結果となりました。データがあるので、ブログ本編に追加いたしますので、そちらをご覧ください。

タイムドメインについてですが、この方式ではユニットをキャビネットから分離して固定するということが基本ではないかと理解しています。そのため開口部が背面になっただけでは難しいのではと考えます。

ネット等でダクトの流速が落ちるというのは事実ですが、それは同時にダクトから放射される低域のエネルギーも同時に減少させることとなり、残念ながらバスレフ方式という基本から考えると少し本末転倒になるのではと感じます。

これとは少し違いますが、ダクトからの高域ノイズだけを抑えるためにダクト内面に非常に薄いフェルトを貼ったりすることはあります。ただし、この場合もダクト径が十分にある場合に限ります。ご参考まで。

どころで、ダクトは形もですが、前と後ろでも悩んじゃうんですよね。

ばっふるの面積が許せば前につけたいんですが。

コメントありがとうございました。

ダクト位置については以前書いたことがありますが、私は基本的にリアバスレフはあまり好きではありません。

理由は、リアの場合スピーカー背面の壁やカーテン等の影響を受けやすいため設置条件によってバランスが変わりやすいからです。これは別の言い方をすれば、ユーザーで調整する範囲が広いとも言えますが、日本の住宅環境を考えた場合ユーザーにかなり負担を与えるのではとの印象を持っています。

ただ確かにおっしゃるようにフロントバッフルは小型BOXの場合レイアウト的に厳しいものがありますね。PARC Audioのトゥイーターは結構外径が大きめなので、設計者の私も神経を使います。(笑)

まぁいずれにしても、どちらが一方的に良いということではなく、それぞれに長所と欠点があるので、一種の宗教といった感じでしょうか。

ダクト位置ですが、ヨコ…つまり側板に開口させた例はあまり見かけませんが、何か音響上の欠点があるのでしょうか。(底、は使いにくそうですし、天ってのは、解説図としては見た記憶がありますがホコリやゴミが入りそうだし…)

BOXキットいよいよHPに載りましたね。BタイプやCタイプも期待してます。

横ダクトですか? 確かに見たことないですね。

う~ん考えたことも無かったですが、横だとステレオ定位で悪影響が多いような感じもしますが・・・。

どうしてもフロントがダメなら、やはり素直に後にするのが吉かと思います。

キットの続報、現在製作中です。もう少しですのでよろしくお願いいたします。ただCタイプについてはちょっと保留になるかも知れません。

サブウーファーは、もともとかなり低い帯域だけを再生することを前提に設計しているので、音像定位なんかも関係無しといった感じですが、一般のウーファーやフルレンジとなるとダクトからもかなり高域成分が出ているのでそう簡単ではないのではと思いますね。