孫崎享氏の『 戦後史の正体 1945-2012 』を読みました。

以前読んだのですが、どうしても読み返してみたいと思った本です。

やはり、読み返すと新しい発見が多くありました。

忘れたくないところに貼る付箋も、ずいぶん違う場所に貼り替えたりしました。

内容は・・・

はじめに

序 章 なぜ「高校生でも読める」戦後史の本を書くのか

第一章 「終戦」から占領へ

第二章 冷戦の始まり

第三章 講和条約と日米安保条約

第四章 保守合同と安保改定

第五章 自民党と経済成長の時代

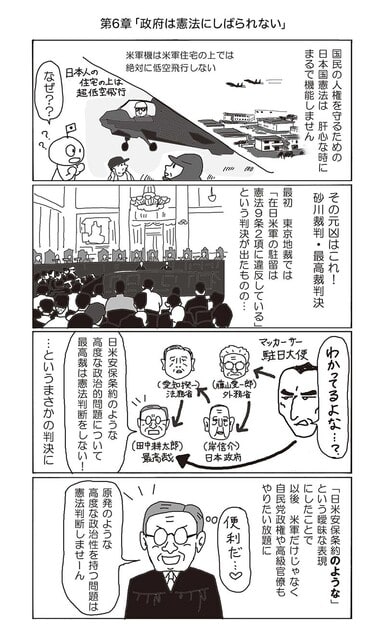

第六章 冷戦終結と米国の変容

第七章 9.11とイラク戦争後の世界

あとがき

資料① ポツダム宣言

資料② 降伏文書

資料③ 年表

ベストセラーになっただけの充実した内容の本です。

戦後の日米関係を、米国の圧力を軸に「高校生にも読める本」を意識し記されたものです。

ネットのレビューに『高校の教科書にすべき』などと書いた人がいましたが、本当にそう思わせるものです。

内向きになりがちで、自分の考えに近い意見の中だけで生活している若い世代の人には、この本に触れて「視野」を広げ、表面化しない見えにくいところに視線を向けることが、より良い未来の選択に繋がる気がします。

本当に読み返して良かった。

戦後日本を支えてきた高齢世代も、読んで気づくことはとても楽しいことだと思うのです。