.

新・日本紀行(78)松山 「霊場・石手寺」 、

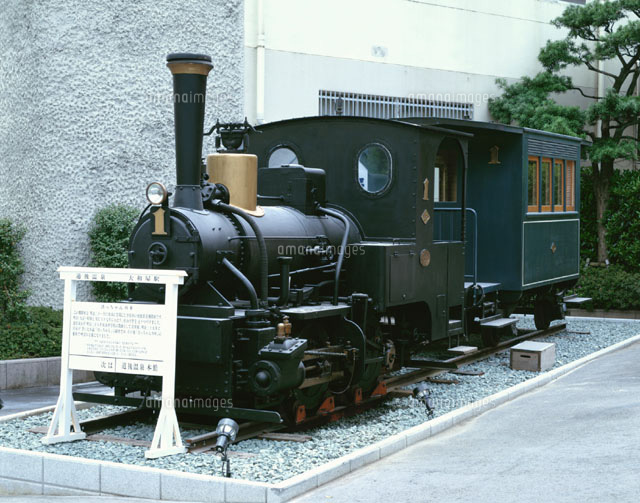

伊予随一の51番霊場・石手寺本堂と三重塔、其れにマントラ洞(入場門)

「日本一周の旅の記録」へリンクします

『 伊予の秋 石手の寺の 香盤に

海のいろして 立つ煙かな 』 与謝野晶子

小一時間、本館の由緒ある温泉に入浴し、施設、周辺を見学して退出した。

奥道後のNTT保養所「拓泉荘」へ戻り、宿の朝食を格別美味しく戴いて、改めて本日の行程へと出発する。

先ず、本館のすぐ近く、昨日も今朝も門前を通過しながら車中より一見しただけの第五十一番霊場・「石手寺」である。

入り口に大きな御影石に刻印された石柱に「熊野山・石手寺」とあった。

小川に架かる小さな狐狸橋を渡ると両側に、未だ開店前の土産物屋などが軒を並べている。

参道を進むと荘厳な堂々たる仁王門(国宝)が建ち、巨大な「わらじ」が通路の両脇に置かれてあり、その横に霊場巡りのお遍路さんであろうか、願掛けの小草鞋が多数吊るしてあった。

この門は鎌倉時代の造営で、両側内の仁王像・金剛力士像(阿ア形像、吽ン形像)は同時代の代表的彫刻家・運慶の作といわれ、これはもう完全に国宝クラスの像物である。

門をくぐると右手に均整のとれた華麗な三重塔がそびえ、それと 並んで鐘楼が建っている。

この鐘楼前の歌碑(冒頭)は道後を訪れた時「与謝野晶子」が詠ったものという。

正面一段高いところに緑に囲まれて本堂があり、並んで大師堂が建っていた。

今も尚、四国霊場第五十一番の札所では伊予地方随一の名刹として松山地方の大師信仰の中心であり霊験あらたかなところから、善男善女の参詣は後をたたないという。

建造物の大半は国宝、重要文化財となっており、四国霊場の中でも由緒ある寺の代表的な一つである。

又、小高い山の上に一際大きな弘法大師像が立つ、それは像体は中国を、顔はインドを向いているともいわれる。

地元出身の正岡子規もお堂の多さに・・、

『 石手寺や 何堂彼堂 弥勒堂 』

と面白可笑しく詠んでいる。

「日本の世界遺産の旅の記録」へリンクします

【小生の主な旅のリンク集】

《日本周遊紀行・投稿ブログ》

seesaaブログ fc2ブログ gooブログ googleブログ

《旅の紀行・記録集》

「旅行履歴」

日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行

【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群

東北紀行(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行 東北紀行 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 九州の旅 日光讃歌

【山行記】

《山の紀行・記録集》

「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)

《山のエッセイ》

「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」

新・日本紀行(78)松山 「霊場・石手寺」 、

伊予随一の51番霊場・石手寺本堂と三重塔、其れにマントラ洞(入場門)

「日本一周の旅の記録」へリンクします

『 伊予の秋 石手の寺の 香盤に

海のいろして 立つ煙かな 』 与謝野晶子

小一時間、本館の由緒ある温泉に入浴し、施設、周辺を見学して退出した。

奥道後のNTT保養所「拓泉荘」へ戻り、宿の朝食を格別美味しく戴いて、改めて本日の行程へと出発する。

先ず、本館のすぐ近く、昨日も今朝も門前を通過しながら車中より一見しただけの第五十一番霊場・「石手寺」である。

入り口に大きな御影石に刻印された石柱に「熊野山・石手寺」とあった。

小川に架かる小さな狐狸橋を渡ると両側に、未だ開店前の土産物屋などが軒を並べている。

参道を進むと荘厳な堂々たる仁王門(国宝)が建ち、巨大な「わらじ」が通路の両脇に置かれてあり、その横に霊場巡りのお遍路さんであろうか、願掛けの小草鞋が多数吊るしてあった。

この門は鎌倉時代の造営で、両側内の仁王像・金剛力士像(阿ア形像、吽ン形像)は同時代の代表的彫刻家・運慶の作といわれ、これはもう完全に国宝クラスの像物である。

門をくぐると右手に均整のとれた華麗な三重塔がそびえ、それと 並んで鐘楼が建っている。

この鐘楼前の歌碑(冒頭)は道後を訪れた時「与謝野晶子」が詠ったものという。

正面一段高いところに緑に囲まれて本堂があり、並んで大師堂が建っていた。

今も尚、四国霊場第五十一番の札所では伊予地方随一の名刹として松山地方の大師信仰の中心であり霊験あらたかなところから、善男善女の参詣は後をたたないという。

建造物の大半は国宝、重要文化財となっており、四国霊場の中でも由緒ある寺の代表的な一つである。

又、小高い山の上に一際大きな弘法大師像が立つ、それは像体は中国を、顔はインドを向いているともいわれる。

地元出身の正岡子規もお堂の多さに・・、

『 石手寺や 何堂彼堂 弥勒堂 』

と面白可笑しく詠んでいる。

「日本の世界遺産の旅の記録」へリンクします

【小生の主な旅のリンク集】

《日本周遊紀行・投稿ブログ》

seesaaブログ fc2ブログ gooブログ googleブログ

《旅の紀行・記録集》

「旅行履歴」

日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行

【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群

東北紀行(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行 東北紀行 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 九州の旅 日光讃歌

【山行記】

《山の紀行・記録集》

「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)

《山のエッセイ》

「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」