こんにちは。堺市西区の上野芝にある個別指導の学習塾ONE-S(ワンズ)の塾長の松下です。

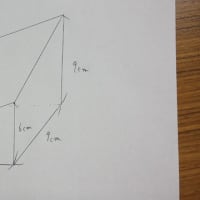

先日、ある生徒と数学の勉強をしていたときのことです。その生徒が「 学校の授業でこういう問題を習ったんやけど、学校の先生のやり方と俺のやり方、全然違うねん。それで先生に見せたら、これはおかしいと言われてん。でも、答えは合ってるんやけど、松下先生はどう思う?」と聞いてきました。

この子はテストの点数は決していい方ではなく、学年順位もはっきり言って下から数えた方が早いです。勉強するのも大嫌いで、小学生の頃は宿題をしていかないことが多く、しょっちゅう居残りさせられていたみたいです。

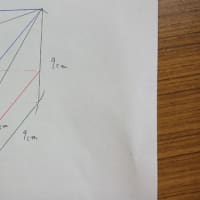

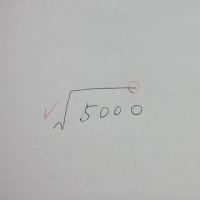

そんな彼が導き出した解き方を説明してもらったところ、とても個性的で、おもしろい!と思いました。念のため、その求め方が正しいということの証明をして確認しましたが、当然教科書にはそのような公式は書いてありません。しかし、彼の方法は圧倒的に速く簡単に答えを求めることができるのです。

勉強が得意でないこの生徒は、正しい方法でこの公式を導き出したわけではありません。学校で授業を聞いていて先生がいくつかの例題を解いているのを見ているうちに、この方法でも答えは一緒になるということに気づき、それ以来学校の先生の解き方ではなく、自分のオリジナルの方法で解いていたのです。

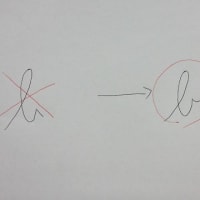

学校の先生が、この子の方法を「これはおかしい。きちんと先生が説明した方法でしなさい」と注意した理由はわかりません。ちゃんと彼の方法が正しいのかどうか検討していなかったのかもしれませんし、教科書にのっていない方法だったので邪道な解き方だと判断したためかもしれませんし、それともこの方法では応用が利かないと考えたのかもしれません。

確かに彼の方法では特定の問題は圧倒的に簡単に答えを出すことができますが、応用が利かず、それ以外の問題を同じ方法で解くことができません。教科書のやり方を使うと、少し異なった問題でもその方法を使うことができ、便利です。

しかし、だからといって、彼の方法を無理にやめさせるのはどうかと思います。応用が利かないと言っても、確実に簡単に解ける問題ができたのです。無理に教科書の方法に変えさせて、計算間違いをしたり、逆によくわからなくなってしまう可能性もあるのですから、私はこのままでいいと判断しました。

たとえば、100点を目指す生徒であったら、より効果的で、幅広い問題を解ける方法に変えさせたでしょう。公式の意味を理解することもできるでしょうし、今後挑戦していく問題を解くために必ず必要になってくるからです。しかし、30点ほどの目標にしている生徒には、1つでもできる問題を増やしてあげることの方が大切になってきます。教科書にのってる公式であろうが、オリジナルの公式であろうが、どちらにしてもその意味を理解するまでの学力は今のところまだないのですから、それならばより点数に結びつきやすい方法を選ばせてあげることがいいと思います。

そもそも私自身も、学生時代に使っていた公式の意味なんて理解できていませんでいた。特に高校に入ってからは、とにかく公式の丸暗記で、意味も分からず、ただ公式に当てはめて問題を解いているだけでした。そして大学に進み、またこうして勉強を教える立場になって、子どもたちと毎年たくさんの勉強をするようになって初めて、公式の意味を理解できたこともありました。これまで特に意識もしていなかった問題の解法も、「なるほど。こういう意味やったんやな」と気づくことなんてたくさんありました。

つまり子どもたちにとっては、公式の意味なんてどうでもよく、大事なのは自分が使いやすいかどうかなんです。だから解きやすい方法があれば、遠慮なくそれを使えばいいんです。学力が高まっていくにしたがって、その意味も理解できるようになるでしょうから、そのときそのときに使いやすい方法ですればいいんです。「自分がこの方法が解きやすいから。先のこと考えればこっちの方がいい」というのではなく、今現在の子どもの学力に合った教え方をしてあげるべきですね。

なぜなら、一番大きいのは、それによって自信がつくこと、あるいは興味を持てるからです。この生徒も、ずっとずっと数学は嫌いで嫌いで仕方がなかったのですが、彼のあみだした公式のことを「これはすごいな!何百人という生徒を指導してきたけど、こんな解き方に気づいたのは〇〇が初めてやで!マジですげーな!」とほめたところ、よっぽど嬉しかったのか、もっと問題解きたいから、プリントちょうだいと言ってくれました。なかなかしてこなかった宿題もしてくるようになりました。次のテストでは数学だけは頑張ると言ってました。ここが肝心なんですね。

点数の悪い子は、当たり前かもしれませんが自信を持てていません。それどころか「どうせ自分なんて。どうせやってもできないし。頭のいい子はいいよなー」とそんなことばかり考えています。昔はそんなことなかったのでしょうが、いつのころからかそう考えるようになるんでしょうね。頑張っても点数がとれなかったり、30点が40点に上がっても、ほめてもらえなかったり、どんどん自己肯定感がなくなってくるんです。

ですから、この生徒のようなきっかけは絶対に見落としてはいけないのです。こっちの方法の方が応用が利くなんて、そんな些細な事どうだっていいんです。もっと大切なことを優先させなければなりません。学校ではそういったきっかけを見つけるのは難しいでしょうから、それが塾の役割だと思っています。

この生徒は、数学だけでなく、いろんな科目でも個性的な独特の考え方や覚え方をします。もしかしたら、将来とんでもない才能が開花するかもしれませんね。

ONE-SのHP

先日、ある生徒と数学の勉強をしていたときのことです。その生徒が「 学校の授業でこういう問題を習ったんやけど、学校の先生のやり方と俺のやり方、全然違うねん。それで先生に見せたら、これはおかしいと言われてん。でも、答えは合ってるんやけど、松下先生はどう思う?」と聞いてきました。

この子はテストの点数は決していい方ではなく、学年順位もはっきり言って下から数えた方が早いです。勉強するのも大嫌いで、小学生の頃は宿題をしていかないことが多く、しょっちゅう居残りさせられていたみたいです。

そんな彼が導き出した解き方を説明してもらったところ、とても個性的で、おもしろい!と思いました。念のため、その求め方が正しいということの証明をして確認しましたが、当然教科書にはそのような公式は書いてありません。しかし、彼の方法は圧倒的に速く簡単に答えを求めることができるのです。

勉強が得意でないこの生徒は、正しい方法でこの公式を導き出したわけではありません。学校で授業を聞いていて先生がいくつかの例題を解いているのを見ているうちに、この方法でも答えは一緒になるということに気づき、それ以来学校の先生の解き方ではなく、自分のオリジナルの方法で解いていたのです。

学校の先生が、この子の方法を「これはおかしい。きちんと先生が説明した方法でしなさい」と注意した理由はわかりません。ちゃんと彼の方法が正しいのかどうか検討していなかったのかもしれませんし、教科書にのっていない方法だったので邪道な解き方だと判断したためかもしれませんし、それともこの方法では応用が利かないと考えたのかもしれません。

確かに彼の方法では特定の問題は圧倒的に簡単に答えを出すことができますが、応用が利かず、それ以外の問題を同じ方法で解くことができません。教科書のやり方を使うと、少し異なった問題でもその方法を使うことができ、便利です。

しかし、だからといって、彼の方法を無理にやめさせるのはどうかと思います。応用が利かないと言っても、確実に簡単に解ける問題ができたのです。無理に教科書の方法に変えさせて、計算間違いをしたり、逆によくわからなくなってしまう可能性もあるのですから、私はこのままでいいと判断しました。

たとえば、100点を目指す生徒であったら、より効果的で、幅広い問題を解ける方法に変えさせたでしょう。公式の意味を理解することもできるでしょうし、今後挑戦していく問題を解くために必ず必要になってくるからです。しかし、30点ほどの目標にしている生徒には、1つでもできる問題を増やしてあげることの方が大切になってきます。教科書にのってる公式であろうが、オリジナルの公式であろうが、どちらにしてもその意味を理解するまでの学力は今のところまだないのですから、それならばより点数に結びつきやすい方法を選ばせてあげることがいいと思います。

そもそも私自身も、学生時代に使っていた公式の意味なんて理解できていませんでいた。特に高校に入ってからは、とにかく公式の丸暗記で、意味も分からず、ただ公式に当てはめて問題を解いているだけでした。そして大学に進み、またこうして勉強を教える立場になって、子どもたちと毎年たくさんの勉強をするようになって初めて、公式の意味を理解できたこともありました。これまで特に意識もしていなかった問題の解法も、「なるほど。こういう意味やったんやな」と気づくことなんてたくさんありました。

つまり子どもたちにとっては、公式の意味なんてどうでもよく、大事なのは自分が使いやすいかどうかなんです。だから解きやすい方法があれば、遠慮なくそれを使えばいいんです。学力が高まっていくにしたがって、その意味も理解できるようになるでしょうから、そのときそのときに使いやすい方法ですればいいんです。「自分がこの方法が解きやすいから。先のこと考えればこっちの方がいい」というのではなく、今現在の子どもの学力に合った教え方をしてあげるべきですね。

なぜなら、一番大きいのは、それによって自信がつくこと、あるいは興味を持てるからです。この生徒も、ずっとずっと数学は嫌いで嫌いで仕方がなかったのですが、彼のあみだした公式のことを「これはすごいな!何百人という生徒を指導してきたけど、こんな解き方に気づいたのは〇〇が初めてやで!マジですげーな!」とほめたところ、よっぽど嬉しかったのか、もっと問題解きたいから、プリントちょうだいと言ってくれました。なかなかしてこなかった宿題もしてくるようになりました。次のテストでは数学だけは頑張ると言ってました。ここが肝心なんですね。

点数の悪い子は、当たり前かもしれませんが自信を持てていません。それどころか「どうせ自分なんて。どうせやってもできないし。頭のいい子はいいよなー」とそんなことばかり考えています。昔はそんなことなかったのでしょうが、いつのころからかそう考えるようになるんでしょうね。頑張っても点数がとれなかったり、30点が40点に上がっても、ほめてもらえなかったり、どんどん自己肯定感がなくなってくるんです。

ですから、この生徒のようなきっかけは絶対に見落としてはいけないのです。こっちの方法の方が応用が利くなんて、そんな些細な事どうだっていいんです。もっと大切なことを優先させなければなりません。学校ではそういったきっかけを見つけるのは難しいでしょうから、それが塾の役割だと思っています。

この生徒は、数学だけでなく、いろんな科目でも個性的な独特の考え方や覚え方をします。もしかしたら、将来とんでもない才能が開花するかもしれませんね。

ONE-SのHP