先日、懐浪漫人様からご指摘のありましたC57の砂撒き管について、当該記事のコメントでは憶測を交えて不正確な事を書いてしまった様で、お詫びして訂正させて頂きます。

蒸気機関車の事を良くご存知ない方も見ていらっしゃると思いますので、先ずは砂撒き管について、鉄道博物館に展示してあるC57135を例にとり、簡単に説明したいと思います。

蒸気機関車の背中には、煙突の後ろの方にドームがあります。機種によってはふたコブですが、C57の場合はひとコブですね。

このコブの中には砂箱と蒸機溜めがあります。砂箱には上から砂を入れるので、蓋が付いています。

ドームの下の方から動輪の方に向かって管が2本延びていますが、これが砂撒き管です。

主動輪(真ん中の動輪)の前後、線路に接するように吐出口があり、雨などで車輪が空転するのを防止するために線路上に砂を撒きます。

4次型C57は砂撒き管が最初から3本付いていたというのは佐倉の全くの勘違いで、その後、自分で撮影した亀山区の198号機や、C57の写真集(文献(1))などで190号機、201号機などを確認しましたが、いずれも2本でした。

従って、C57は全て新製当初は砂撒き管が2本だったようです。

また、169号機は宮崎以南の運用を見たことが無いと書きましたが、日南3号の運用に入っている写真がありました。文献(2)

でも、この時の写真は砂撒き管が3本の様に見えます。

佐倉が撮影した時点(1973年8月、日南3号蒸機牽引復活前)では2本でした。(下の写真)

(クリックすると罐の部分を拡大します)

砂撒き管の増設が青井岳や霧島越えのためではないかと書きましたが、吉松、人吉、早岐のC57にも砂撒き管を3本に増設された罐があり、青井岳や霧島越えのためだけではなさそうです。

さて、個別に判る範囲で調べてみましたが...

C579の人吉時代(1972年3月)の写真(文献(3))では砂撒き管は2本ですが、佐倉が1973年8月に撮影した時は3本になっていました。

この1年の間に増設されたのですね。

C5739は梅小路時代は2本ですが、宮崎時代は3本になっています。

この写真は拙HPに掲載済みで再掲ですが、クリックすると拡大します。

砂撒き管が3本であることがハッキリと見てとれます。

C5795は播但線で3重連の先頭に立つ姿を撮影していますが...

(クリックするとC5795のドーム付近を拡大します)

拡大してみると砂撒き管が3本有るようにも見えますが、あまりハッキリしません。

ただ、宮崎時代の3本とは配管の形が異なるので、砂撒き管は2本で、他の1本は砂撒き管ではないかも知れません。

C57113も播但線の3重連次位で撮影していますが、上の写真からは判別不可能でした。

でも、宮崎時代が3本である事は確認出来ました。

C57117は1967年時点(宮崎)で既に3本ですね。文献(1)

C57199も1967年10月時点では2本ですが(文献(1))、1973年には3本になっています。

199号機の3本は両側が綺麗なハの字形に分かれていますが、同じ4次型標準デフで199号機と遠目には見分けが付きにくい192号機は、3本の砂撒き管のうち2本が隣接しており、ここで見分けることが出来ますね。(下の写真)

砂撒き管の行き先を見てみると、3本の罐は第1動輪の前、第2動輪(主動輪)の前後ですが、2本の罐は第2動輪の前後が普通ですが、第1動輪の前と第2動輪の前の罐もある様です。

C571は、日出谷で1972年8月に撮影した写真では主動輪の前後に砂撒き管があるように見えますが、文献(2)の山口線の写真では第1動輪の前側と第2動輪の前側にあるように見えます。途中で改造されたのでしょうか?

動輪の後側にないと、バック運転の時に困るような気がするのですが...??

九州ではC57のみならず、C5527(吉)、C5546(若)やC5557も3本に増設されていますね。(文献(3)など)

ごちゃごちゃといろいろ書きましたが、結論は、砂撒き管の増設は九州地区のC55とC57に特有の措置らしい、ということでした。

参考文献:

(1)鉄道画報EX C57 近代蒸気機関車の華 誠文堂新光社

(2)伊藤久巳著 蒸気機関車 形式C57 イカロスMOOK

(3)機関車写真集 第1集 鉄道友の会東京支部機関車部会編

その他

蒸気機関車の事を良くご存知ない方も見ていらっしゃると思いますので、先ずは砂撒き管について、鉄道博物館に展示してあるC57135を例にとり、簡単に説明したいと思います。

蒸気機関車の背中には、煙突の後ろの方にドームがあります。機種によってはふたコブですが、C57の場合はひとコブですね。

このコブの中には砂箱と蒸機溜めがあります。砂箱には上から砂を入れるので、蓋が付いています。

ドームの下の方から動輪の方に向かって管が2本延びていますが、これが砂撒き管です。

主動輪(真ん中の動輪)の前後、線路に接するように吐出口があり、雨などで車輪が空転するのを防止するために線路上に砂を撒きます。

4次型C57は砂撒き管が最初から3本付いていたというのは佐倉の全くの勘違いで、その後、自分で撮影した亀山区の198号機や、C57の写真集(文献(1))などで190号機、201号機などを確認しましたが、いずれも2本でした。

従って、C57は全て新製当初は砂撒き管が2本だったようです。

また、169号機は宮崎以南の運用を見たことが無いと書きましたが、日南3号の運用に入っている写真がありました。文献(2)

でも、この時の写真は砂撒き管が3本の様に見えます。

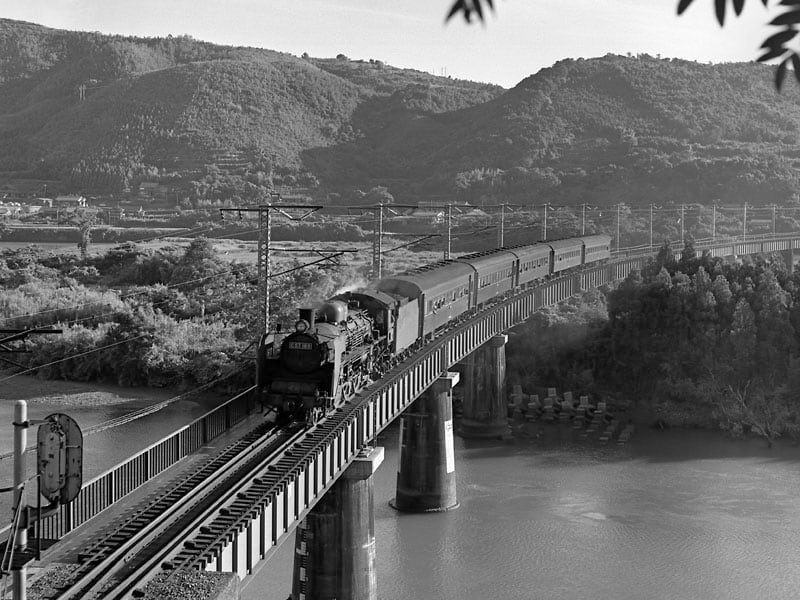

佐倉が撮影した時点(1973年8月、日南3号蒸機牽引復活前)では2本でした。(下の写真)

(クリックすると罐の部分を拡大します)

砂撒き管の増設が青井岳や霧島越えのためではないかと書きましたが、吉松、人吉、早岐のC57にも砂撒き管を3本に増設された罐があり、青井岳や霧島越えのためだけではなさそうです。

さて、個別に判る範囲で調べてみましたが...

C579の人吉時代(1972年3月)の写真(文献(3))では砂撒き管は2本ですが、佐倉が1973年8月に撮影した時は3本になっていました。

この1年の間に増設されたのですね。

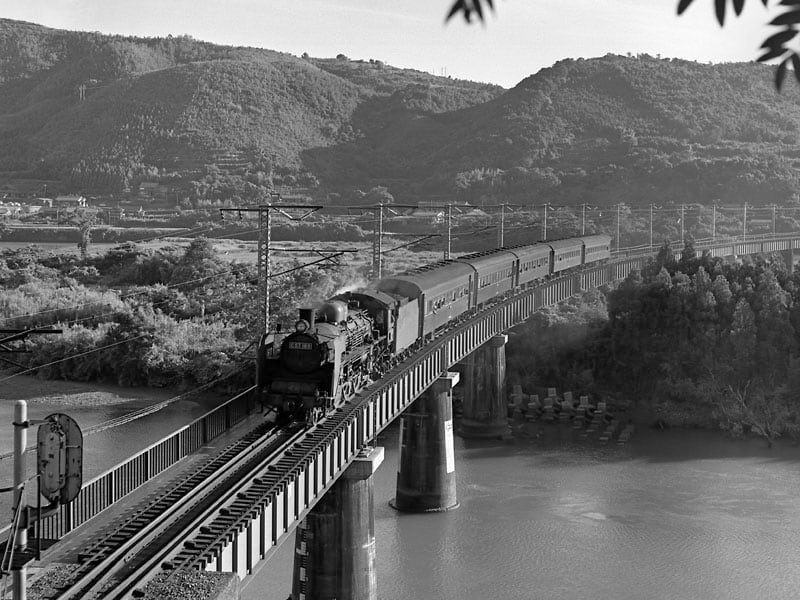

C5739は梅小路時代は2本ですが、宮崎時代は3本になっています。

この写真は拙HPに掲載済みで再掲ですが、クリックすると拡大します。

砂撒き管が3本であることがハッキリと見てとれます。

C5795は播但線で3重連の先頭に立つ姿を撮影していますが...

(クリックするとC5795のドーム付近を拡大します)

拡大してみると砂撒き管が3本有るようにも見えますが、あまりハッキリしません。

ただ、宮崎時代の3本とは配管の形が異なるので、砂撒き管は2本で、他の1本は砂撒き管ではないかも知れません。

C57113も播但線の3重連次位で撮影していますが、上の写真からは判別不可能でした。

でも、宮崎時代が3本である事は確認出来ました。

C57117は1967年時点(宮崎)で既に3本ですね。文献(1)

C57199も1967年10月時点では2本ですが(文献(1))、1973年には3本になっています。

199号機の3本は両側が綺麗なハの字形に分かれていますが、同じ4次型標準デフで199号機と遠目には見分けが付きにくい192号機は、3本の砂撒き管のうち2本が隣接しており、ここで見分けることが出来ますね。(下の写真)

砂撒き管の行き先を見てみると、3本の罐は第1動輪の前、第2動輪(主動輪)の前後ですが、2本の罐は第2動輪の前後が普通ですが、第1動輪の前と第2動輪の前の罐もある様です。

C571は、日出谷で1972年8月に撮影した写真では主動輪の前後に砂撒き管があるように見えますが、文献(2)の山口線の写真では第1動輪の前側と第2動輪の前側にあるように見えます。途中で改造されたのでしょうか?

動輪の後側にないと、バック運転の時に困るような気がするのですが...??

九州ではC57のみならず、C5527(吉)、C5546(若)やC5557も3本に増設されていますね。(文献(3)など)

ごちゃごちゃといろいろ書きましたが、結論は、砂撒き管の増設は九州地区のC55とC57に特有の措置らしい、ということでした。

参考文献:

(1)鉄道画報EX C57 近代蒸気機関車の華 誠文堂新光社

(2)伊藤久巳著 蒸気機関車 形式C57 イカロスMOOK

(3)機関車写真集 第1集 鉄道友の会東京支部機関車部会編

その他

因みに、枯れ鉄は3本と信じきってました。

何故なんだろう?Cだから?いや違う、D51も3本と思っていた(爆)

さて、枯れ鉄も色々見てみましたが、155号機が2本のように見えるのですが、拡大して荒れた画像なので確定できません。

さて、そこで枯れ鉄所有の門デフC55(3次型)の模型はどうだったかというと、さすが天賞堂です、他のタイプの図面とかは2本ですが、九州タイプは図面も含めて3本になっています。

もう一点、135号機のドームから出ている砂まき管2本に、もう一つエルボーが突き出していますね。いかにも、予備という感じで、3本に改造されたカマはここから3本目を出していると思われますが、C551ではこれはエルボーではなくストレート管が斜め下に突き出してます。

これも、興味あるところです(笑)

蛇足ですが、枯れ鉄の拙ブログに先日掲載したD51463と727でも管の落とし方が違います。嵌ってしまいました(>_<)

これからアダチのC55を組み立てる予定なんですが、参考になりました(~~)

各地で使用されていた砂の種類(産地)なども判るとたのしいですね!?

話は変わりますが、C57135の写真を見るとドームケーシング後部を切り落とした跡がありますね。俗に言うA型重油タンク搭載時の痕跡ですね。小樽~釧路の狩勝峠越えのロングラン運用時を物語るものです。

蒸気機関車は1輌1輌が本当に個性的です。

それにしても、天賞堂の模型は流石ですね。

C57135のみならず、砂撒き管が2本の罐にもう一ヶ所バルブの様なものが付いている写真もありました。

予備なのか、それとも何らかの事情で砂を抜く時に使うドレインみたいなものなのか、疑問は膨らみます。

模型を作る人はこういうところに嵌るんでしょうね。(笑)

重油タンクを背負った姿は知りませんが、C57135のドームの切り欠きは、室蘭本線で撮影していた時から、この罐を識別する目印でしたね。

砂撒き管自体は存じていましたが、観察力が凄いです。

SLも晩年には広域異動で全国の機関区から様々な特徴を持った車両が入り交じっていて、撮る方は結構楽しかったです。

凄いですね。(@_@)

写真を撮るだけでは無くて、色々とご存知で、その上お勉強もしていますね。

知識が有りますと、写真を撮る際にも役立つ事でしょうね。

私も、勉強させて頂きました。

きょうも、勿論ポッチして帰ります。

有難う御座いました。^^)

一番前に座ってノートも漏らさず取ります(笑)

それにしてもスゴイです。

確かな知識と豊富な資料がなければココまで出来ません。

改めて感服しました。

砂撒き管一つをとってみても細かな違いがあり、蒸気機関車1輌1輌をもっと詳細に見て行けば、更に面白いでしょうね。

南九州のC57もあちこちから集まって来て、更に一部は北海道へ転属したり...波瀾万丈の生涯を送った罐もいましたね。

39号機や95号機、113号機など、思わぬところで再会出来て嬉しかったです。

でも、実際の生活には何の役にもたっていませんが...

皆さんに見て頂いて、少しでも楽しんで頂ければ、役にたっていますかね。(^^ゞ

今日もポッチを有り難うございました。

新しい発見があるのもWEBのお陰ですが...

それにしても、撮影から40年近く経ってやっと気が付くようでは遅いですね。(^^ゞ