2018年5月2日(水)

今回は連休に帰省して実家近くの山での山菜取り。

子供の頃からトド山と言っていたが、正式名称は知らない。

地図にも記載がなかったのでとりあえず自分で書き込んでみた。

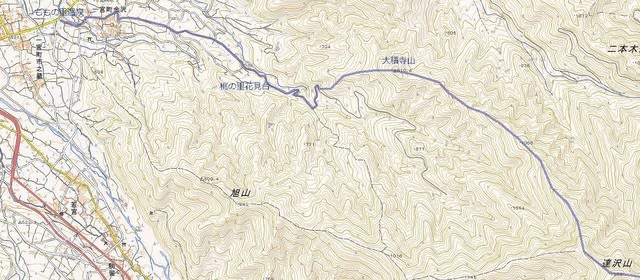

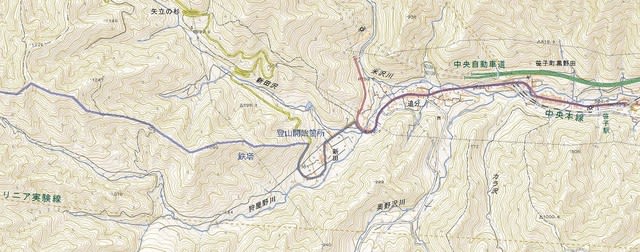

◎ 地図

登山のコンパスより(山名は追記)

◎ 山菜取り

かつては外部からの山菜取りの人も排除していなかったが、農道に車を止めて山に入る迷惑な人が出てきて

農作業の支障となっていた。そのため最近は農道入口にチェーンをして外部者の山菜取り禁止の看板が出ている。

・フキノトウ,ツクシ

これは大抵の人がわかると思う。

今年は雪溶けが早かったので、フキノトウは成長しすぎて、ちょうどいいのはほとんどなし。

フキノトウはテンプラ・フキ味噌などで食す。ツクシはおひたしくらいだが、手間がかかる割に

食べ応えがないのでパス。

・ウド

山のウドは緑が濃くにおいも強い。あまり大きくならないものの根元を少し掘り込み、カマ

などで切断。”ウドの大木”と言うように、大きくなり過ぎたものは固くなって食えない。

採りたてなら皮をむいて味噌付けて食べてもよし。酢味噌和えでもよし、いためてもよし、

テンプラにしてもよし、用途の広い山菜である。

・ワラビ

雪溶けが早かったため、ワラビが最盛期。あちこちに食べごろワラビが顔を出してる。葉先

があまり広がっていない状態のものが柔らかい。指先でひねって折れるところから採取する。

重曹(3g/ℓ)か灰であく抜きをする。今回は藁灰を使用。ワラビに灰を振りかけて、全体が

浸る量のお湯を注ぐ。そのまま一晩放置。翌朝水洗いすれば、おひたしなどで食べられる。

ワラビは煮込むと溶けるのでご注意を。

・キノメ

わが田舎ではミツバアケビの新芽を”キノメ”と称して食用にする。指先でひねって折れる

所から採取する。時期が良ければ結構いたるところに出ているので、太いものを選んで採る。

ゆでるだけで食べられてほろ苦い。個人的には卵(黄身のみ)醤油で食べるのがうまい。

・タラノメ

早すぎたり遅すぎたりでちょうどいいサイズが見つけられず。枝のトゲが目印

・ゼンマイ

先っぽがくるくる巻いて綿がかぶっていたりもする。まとまって生えている中に何本か

葉っぱ部分が丸くなっているものが混じっていることがある。地元ではこれをその形から、

”きんた〇ゼンマイ”と呼んで採らずに残す。この球形の部分は胞子葉であり、ゼンマイ

が繁殖するための胞子を持っている。

通常はゆでて天日干しにしながらもんで乾燥ゼンマイにし、それを水でもどして食す。

重曹であく抜きして食べられるとのことでやり始めたが、時間切れで今回は食すにいたらず。

・コゴミ

ゆでるだけで食べられるくせのない山菜。からし醤油でもマヨネーズでもうまい。雪が

溶けてすぐの湿地に出るものが太くておいしい。成長するとシダのように広がる。

◎ 春山の注意

※ 雪渓

豪雪地帯は連休でも日陰では結構雪が残っている。山菜取りで移動している時に、雪渓を

歩きたくなることがあるが、やめておいたほうがいい。雪の下が空洞で川が隠れていることが

よくある。

※ ヘビ

春になるとヘビも動き出す。山菜取りで藪の中を歩いたり、不用意に藪に手を突っ込むと

へびにかまれることがある。マムシは頭が三角形ですぐわかると思うが、ヤマカガシは一見

毒蛇には見えない。ヤマカガシは臆病なヘビですぐ逃げるので、わざわざ捕まえていじらな

ければ大丈夫だとは思うが、その毒性はマムシの3倍といわれる。

”やぶへび”という言葉があるが、ヘビを見つけてもそっとしておくように。

※ クマ

わが故郷でクマを見たことはないが、近くの山で山菜取りの人がクマに襲われたという話

を聞いた。

今回、一人で山菜取りをしていたら、山の畑のはじを横切る黒い影発見!ドキドキしながら

見ていると、相手も立ち止まってじっとこちらを見ている。よくよく見るとカモシカのようで

ゆっくり近づいたが逃げるでもなく平然としていた。