今年初めての映画です

潜水服は蝶の夢を見る

潜水服は蝶の夢を見る

2007年 フランス=アメリカ(112分)

監督 : ジュリアン・シュナーベル

原作 : ジャン=ドミニク・ボービー

出演 : マチュー・アマルリック 、 マリー=ジョゼ・クローズ 、 マックス・フォン・シドー

病院のベッドで目を開けたジャン=ドーは、自分が何週間も昏睡状態だった事を知る。

そして身体がまったく動かず、唯一動かすことができるのは左目だけだという事も。

ジャン=ドーは雑誌「ELLE」の編集者で、三人の子どもの父親だった。

彼は言語療法士の導きにより、目のまばたきによって意思を伝える事を学ぶ。

やがて彼はそのまばたきで自伝を書き始めた。

その時彼の記憶と想像力は、動かない体から蝶のように飛び立った…。

潜水服は蝶の夢を見る - goo 映画

世界でも「ヴォーグ」「マリ・クレール」に並ぶ有名ファッション誌「ELLE」の編集長を襲った、突然の出来事。

脳梗塞の種類の一つである「ロックト・イン・シンドローム(閉じ込め症候群)」に襲われ、

身体を動かすことはおろか話すこともままならない、重度の麻痺を負ってしまう。

劇中でしばしば目にする潜水服はそんなジャン=ドーの心の内を表し、

非常に苦しく重い映像でしたが、

彼が自分を哀れむことをやめ、残された「麻痺していないもの」に気づいたとき、

世界は蝶のように軽く、無限に広がるのです。

残された左目のほかに麻痺していないもの。それは彼の「記憶」と「想像力」であること。

このことに気づいた瞬間蝶は孵化を始め、時空を越えてあらゆる世界へ飛び立ち、ジャン=ドーの心は劇的に変化を遂げていきます。

この瞬間の映像が本当に美しいです

「個」としての人生から「自己を認識する存在」へ生まれ変わる時、

世界は「自分を取り巻く、愛する人たち」の存在にも気づくことが出来るのです。

またジャン=ドーは映画の中で度々自分を振り返るのですが、

その中の言葉がひとつひとつ、胸に沁みていきます。

「自分の人生は小さな失敗の連続だった」。

でもそれでも、「素晴らしい日だ」と続いていく。

「自分」に気づくこと。

「自分を愛する存在」に気づくこと。

感謝をしたり、希望を信じたり。

映画館で観るのにふさわしい、鮮やかな映像と音楽の数々。

静かな感動に震えながら、自分もまた蝶のように羽ばたく夢を見るのでした。

潜水服は蝶の夢を見る

潜水服は蝶の夢を見る

2007年 フランス=アメリカ(112分)

監督 : ジュリアン・シュナーベル

原作 : ジャン=ドミニク・ボービー

出演 : マチュー・アマルリック 、 マリー=ジョゼ・クローズ 、 マックス・フォン・シドー

病院のベッドで目を開けたジャン=ドーは、自分が何週間も昏睡状態だった事を知る。

そして身体がまったく動かず、唯一動かすことができるのは左目だけだという事も。

ジャン=ドーは雑誌「ELLE」の編集者で、三人の子どもの父親だった。

彼は言語療法士の導きにより、目のまばたきによって意思を伝える事を学ぶ。

やがて彼はそのまばたきで自伝を書き始めた。

その時彼の記憶と想像力は、動かない体から蝶のように飛び立った…。

潜水服は蝶の夢を見る - goo 映画

世界でも「ヴォーグ」「マリ・クレール」に並ぶ有名ファッション誌「ELLE」の編集長を襲った、突然の出来事。

脳梗塞の種類の一つである「ロックト・イン・シンドローム(閉じ込め症候群)」に襲われ、

身体を動かすことはおろか話すこともままならない、重度の麻痺を負ってしまう。

劇中でしばしば目にする潜水服はそんなジャン=ドーの心の内を表し、

非常に苦しく重い映像でしたが、

彼が自分を哀れむことをやめ、残された「麻痺していないもの」に気づいたとき、

世界は蝶のように軽く、無限に広がるのです。

残された左目のほかに麻痺していないもの。それは彼の「記憶」と「想像力」であること。

このことに気づいた瞬間蝶は孵化を始め、時空を越えてあらゆる世界へ飛び立ち、ジャン=ドーの心は劇的に変化を遂げていきます。

この瞬間の映像が本当に美しいです

「個」としての人生から「自己を認識する存在」へ生まれ変わる時、

世界は「自分を取り巻く、愛する人たち」の存在にも気づくことが出来るのです。

またジャン=ドーは映画の中で度々自分を振り返るのですが、

その中の言葉がひとつひとつ、胸に沁みていきます。

「自分の人生は小さな失敗の連続だった」。

でもそれでも、「素晴らしい日だ」と続いていく。

「自分」に気づくこと。

「自分を愛する存在」に気づくこと。

感謝をしたり、希望を信じたり。

映画館で観るのにふさわしい、鮮やかな映像と音楽の数々。

静かな感動に震えながら、自分もまた蝶のように羽ばたく夢を見るのでした。

は、

は、

」と驚くほど

」と驚くほど

のですが、

のですが、

脱帽です

脱帽です 「“危険”が人生に味をつける。リスクを恐れてはいかん。それが生きるってことだ。」

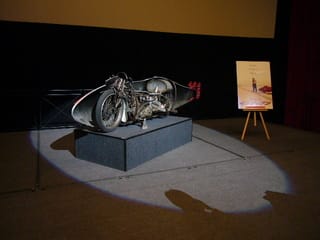

「“危険”が人生に味をつける。リスクを恐れてはいかん。それが生きるってことだ。」 お ま け

お ま け

」と周りからかなり評判を聞いていたのですが、ようやく観ることができました

」と周りからかなり評判を聞いていたのですが、ようやく観ることができました

」と思っちゃったりしました

」と思っちゃったりしました

」と(笑)。

」と(笑)。

」と二度ビックリ。

」と二度ビックリ。