ソニー 拡張色空間の統一名称

ITmediaの記事によると

~一方、現在テレビなどで一般的に使われているsRGBは、ブラウン管の特性をもとに決められたもので、NTSCと比較しても72%程度の色域しかカバーしていない。マンセル色票に対して表現できる色は約55%に過ぎず、主に“高い彩度を持つ物体色”の表現が苦手だ――たとえば花びら一枚一枚の微妙な彩度の違い、エメラルドグリーンの海の波ごとの違い、波しぶきのディティール感といった映像のリアリティを左右する部分が表現できないという。~

つまり、現在のブラウン管では自然の色の約55%しか再現できていないのだという。そして、今度表現されていない色領域について、対応した名称とテレビ、民生用のビデオカメラが発表された。

これは、大きなニュースだと思う。ハイビジョンは解像度の拡張だった。「x.v.Color」という耳慣れない規格は、色の表現幅の拡大だ。

対応した小型カメラが来月に発売される。ウーッム。

ところで、この「x.v.Color」のロゴマーク。これから見かけることになるのだろうけど、もとになったのははこれだと思う。

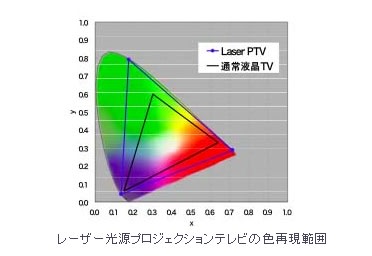

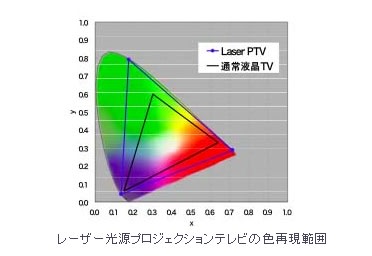

ITmedia レーザーDLPプロジェクターより

☆テキスト版

2007年01月05日 11時35分 更新

ソニー、拡張色空間「xvYCC」の新名称「x.v.Color」を提案

ソニーはRGB/sRGBを上回る表現が可能な広色域色空間の国際規格「xvYCC」準拠製品に対し、「x.v.Color」の呼称とロゴを付けていくと発表した。業界内での統一呼称としても提案する。

photo 「x.v.Color」のロゴ

ソニーは1月5日、動画用広色域色空間の国際規格「xvYCC」準拠製品に対し「x.v.Color」の呼称とロゴを付けていくと同時に、業界内での統一呼称として提案していくことを発表した。

「xvYCC」は2005年10月にIEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)で承認された色空間の国際標準規格(正式名称は「IEC61966-2-4」)。RGB/sRGBを上回る、自然界に存在して人間の目が認識できるほとんどの“物体色”をカバーできる色空間を定義している。

対応製品はまださほど多くないが、同社の液晶テレビ「BRAVIA」のX2500シリーズが民生機としては初めてサポートするほか、セイコーエプソンのフォトビューワ「P-5000」も対応している。

同社背は今後、xvYCC対応製品に「x.v.Color」の呼称とロゴを付記していくほか、対応製品種類についてもテレビのみならず、撮影機器や編集機器などを追加していく意向を示している。

ITmediaの記事によると

~一方、現在テレビなどで一般的に使われているsRGBは、ブラウン管の特性をもとに決められたもので、NTSCと比較しても72%程度の色域しかカバーしていない。マンセル色票に対して表現できる色は約55%に過ぎず、主に“高い彩度を持つ物体色”の表現が苦手だ――たとえば花びら一枚一枚の微妙な彩度の違い、エメラルドグリーンの海の波ごとの違い、波しぶきのディティール感といった映像のリアリティを左右する部分が表現できないという。~

つまり、現在のブラウン管では自然の色の約55%しか再現できていないのだという。そして、今度表現されていない色領域について、対応した名称とテレビ、民生用のビデオカメラが発表された。

これは、大きなニュースだと思う。ハイビジョンは解像度の拡張だった。「x.v.Color」という耳慣れない規格は、色の表現幅の拡大だ。

対応した小型カメラが来月に発売される。ウーッム。

ところで、この「x.v.Color」のロゴマーク。これから見かけることになるのだろうけど、もとになったのははこれだと思う。

ITmedia レーザーDLPプロジェクターより

☆テキスト版

2007年01月05日 11時35分 更新

ソニー、拡張色空間「xvYCC」の新名称「x.v.Color」を提案

ソニーはRGB/sRGBを上回る表現が可能な広色域色空間の国際規格「xvYCC」準拠製品に対し、「x.v.Color」の呼称とロゴを付けていくと発表した。業界内での統一呼称としても提案する。

photo 「x.v.Color」のロゴ

ソニーは1月5日、動画用広色域色空間の国際規格「xvYCC」準拠製品に対し「x.v.Color」の呼称とロゴを付けていくと同時に、業界内での統一呼称として提案していくことを発表した。

「xvYCC」は2005年10月にIEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)で承認された色空間の国際標準規格(正式名称は「IEC61966-2-4」)。RGB/sRGBを上回る、自然界に存在して人間の目が認識できるほとんどの“物体色”をカバーできる色空間を定義している。

対応製品はまださほど多くないが、同社の液晶テレビ「BRAVIA」のX2500シリーズが民生機としては初めてサポートするほか、セイコーエプソンのフォトビューワ「P-5000」も対応している。

同社背は今後、xvYCC対応製品に「x.v.Color」の呼称とロゴを付記していくほか、対応製品種類についてもテレビのみならず、撮影機器や編集機器などを追加していく意向を示している。

SONYの業務用1インチVTRは、登場時確かに鮮やかだなー、と思ったけど、画面が平板な感じに見えた。そのころは、16ミリのフィルム(ニュースなどはネガ、番組はポジを使っていた。例外は「シルクロード」で、VTR化するための撮像管の特性と相性が良いとかで、35ミリネガだった。)も素材として使われていて、ポジで映した映像は解像度やノイズの点では1インチVTRに劣っていたけど、きれいだった。

でも最も大事なのは、どんな機械を使うかではなく、どんな瞬間を撮るかや、構成、内容にするかやろ。

弘法は器械を選ばず、ですか。

ところで、古代~中世の人びとは、赤や朱も何通りも分けて表現したようですが、人間の色覚にはどの程度のバラツキがあるのでしょうか。視力同様2.0とか0.4といった概念が当てはまることがあるのか?

ご教授乞う。

あるデザイナーの方が言っていたのですが、複数の人間がある同じ色を見たときに、我々はそれを赤だとか青だとか共通の呼び方で名前を付けているのだけど、人それぞれ同じに見えていないのではないか? といっていた言葉が忘れられません。私もそう思います。

しかし、確かめることは不可能だと思います。確かに、其れぞれの人が見ることができる光の波長の範囲を測定することはできるとは思いますが。

これは、音についても言えるのではないでしょうか。ある人が聞くことのできる周波数範囲や周波数ごとの最小音量

は測定可能でしょうが、人の声や音楽を聴いたときとなどにどのようにそれぞれの人がとらえているか、感じているかは確認不能ではないかと思います。

と、私は思うのですが如何でしょう。