●学童の立ち寄り先(駄菓子屋ナカヤマ)

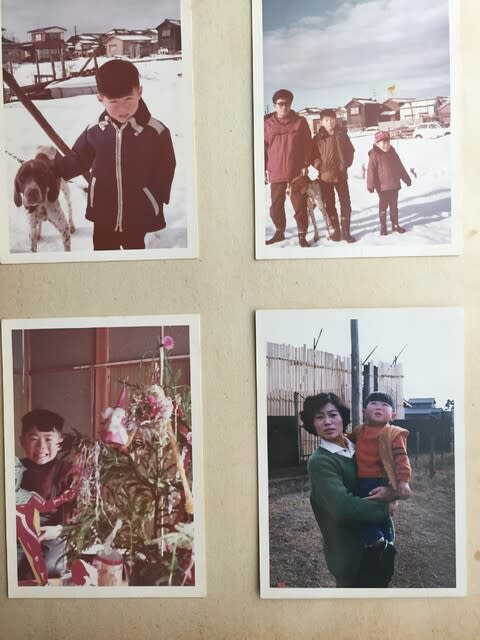

昭和半ばの小学生時代の頃、私の住む地方の田舎たる柏崎市辺りでは、塾だ習い事だというのはごく一部のブルジョワ家庭のものであり、中小企業と鉄工所の夫婦共働きで生活に余裕の無かった我が家では、子供は放課後は友達同士で暗くなる制限時間一杯まで校庭で遊ぶか、近所の公園で草野球などするか何れかという感じであった。

それでも、4年生くらいになると、交友関係の中で小遣いを使うことを覚えるので、小銭を持ち友達と連れ立って近所の雑貨屋などに”たむろ”することも増え始めた。

我が家の近くで子供が歩いて10分程のところに「中山商店」というお店があった。テレビ番組で昭和を懐かしむような特番や昭和の風情を描いた漫画などで必ず登場する典型的な児童向けの”駄菓子屋さん”が身近にあったのだ。

やや腰を曲げた白髪まじりの痩せた年輩の女性が一人で店を取り仕切っていた。学童の私達から見ればその風体からおばあさんのように見えたのだが、腕白で騒ぎがちな子供たちを口数少なく淡々としつつも良く制御していたように覚えている。また、子供たち側もあまり優し気に接してこない店主を嘗めることなく畏怖ともいえるような念を持って比較的礼儀正しくしていた。昭和時代の商店においては大抵このような整然さのような雰囲気があった。日本社会全体のベースにあった美徳のようにも今となっては思い浮かばれる。

子供たち呼ぶ「ナカヤマ」では私たちが通っていた当時は、ヒーロー番組や乗り物系の、ジャンルだけが示されているが紙袋に入っているので中身が分からない写真をカンで選んで、投じたお金に見合う"当たり"を入手できたかどうかで盛り上がるようなこととか、大き目の菓子箱のような紙箱に切り込み線により格子状になったマスのどれかを選んで、中にある玩具やお菓子などにより一喜一憂することなどがメインであった。

家庭の事情により手持ちの小遣いに多少の違いはあったと思うが、子供たちは各々限られた手持ちの小銭を使い上げても、まだ手持ち金の残る友のクジ引きなどに助言したりしながら楽しみ続けられたものだ。

そして、一緒に来た友とは一緒に店を出るというのが当たり前になっていて、それに合わせて最後に買うための駄菓子分の手持ち金は皆が上手に残していたように覚えている。クジで負けても、何か甘くて美味いものでも手にして店を出られれば、なんとなく満足感が得られたのかもしれない。昭和の駄菓子屋というのは、子供のうちに上手なお金の使い方のみならず上手な余暇時間の使い方や友らとの社交の仕方さえも学べる貴重な場であったと思う。

(「柏崎こども時代15「駄菓子屋ナカヤマ」」終わり。仕事遍歴を少し離れた実家暮らしこども時代の思い出話「柏崎こども時代16「裏の家の老女」」に続きます。)

☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。

https://twitter.com/rinosahibea

☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。

①「へたれ県職員の回顧録」の初回はこちら

②「空き家で地元振興」の初回はこちら

③「ほのぼの日記」の一覧はこちら

➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら

☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。

https://twitter.com/rinosahibea

☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。

①「へたれ県職員の回顧録」の初回はこちら

②「空き家で地元振興」の初回はこちら

③「ほのぼの日記」の一覧はこちら

➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら