〈その1 岡豊城址〉

若宮八幡宮・鎮守の森公園にある長宗我部元親像

高知自動車道南国ICから約3キロ、高知県立歴史民俗資料館に到着。元親の居城・岡豊(おこう)城跡の北斜面に資料館は建てられている。岡豊山は標高97mの里山、北側はゆるい斜面だが南側は急斜面になっていて、その下を東から西に向かって水量豊かな国分川が流れている。

資料館の駐車場から主郭部のあった頂上へは徒歩10分。そこは桜などの雑木に囲まれているが南方面の展望が良く、好天も手伝ってか、遠く離れた青い土佐湾がキラキラ光っている。手前には豊かな田園地帯が広がり、所々に林の緑が島のように点在している。

長宗我部家は一時この城を追われたが、元親の父・国親は永正15年(1518)、この城に帰りお家再興に乗り出す。数々の周辺勢力との抗争のさなか、彼は永禄3年(1560)に病死してしまうが、21歳で後を継いだ元親は父の志しを胸中に土佐統一を目指す。当時土佐一国は長宗我部家を含め4つの勢力圏に分かれ、北部山岳地帯の本山家、西部高原地帯の一条家、東部の安芸家が拮抗していた。特に本山家とは12年間一進一退の合戦を繰り返していた。

本山城は奥深い山中にあり、要害の厳しさは国中一と云われていたが、とうとう元親によって落城。戦国の習いなら城主は自刃なのだが、彼は敵である本山親茂とその家族すべてを丁重に引き取っている。親茂の正室が元親の実姉ではあったが、戦国期には考えられないことで、ここに元親の仁に厚い人柄が出ているのではないだろうか。

その後元親は安芸氏の安芸城、一条家の中村城を攻略し、天正3年(1575)に土佐を統一。そして更に10年間を要し四国のほぼ全域を手中に収めた。この岡豊城は天正16年(1588)に大高坂城(現在の高知城)に移転するまで、長宗我部家の居城として機能し続けていた。

司馬先生の長編小説『夏草の賦』は、その間の戦況が生き生きと描かれている。四国統一をなし遂げた元親は、戦いそのものの果敢さや駆け引きの巧妙さもあったが、戦いの本質は戦略と外交にあると知りぬいていた。謀略で敵を弱体化させたり、敵の家臣を味方に誘ったりと数々の権謀術数を重ねている。

また彼の正室の「菜々」という女性は、明智光秀の家臣斎藤利三の妹だったり、嫡男信親の「信」は信長からもらうなど、若くして信長の信任も取り付けている。当時の信長は桶狭間で今川義元を破り、まだ尾張の一大名にすぎなかった。にもかかわらず、いづれは国内最大の権力者になるであろうという元親の先見の明も見逃せない。土佐は幾内からみれば遠く離れた辺境の地、一田舎侍にすぎない長宗我部など信長の対象ではなかったはずだ。

「詰(つめ)」と呼ばれれる頂上は、一辺約40mの三角の形状。建物跡の礎石は南西部分に規則正しく並んでいて、その面積からして二層以上の天守らしき大きな建物があったらしい。しかし天守と云っても通常想像する天守ではない。徳川期のような新しい天守閣が出現するのは、この後の松永久秀の大和信貴山城を経て信長の安土城が築かれてからだ。

詰から南側の急な斜面を二の段、三の段、四の段と下りていく。なかでも三の段は建物跡の礎石、土塁や石積みが残っていて当時の建物配置が偲ばれる。

いったん坂を下りきると広い空堀に出る。そこからまた急な遊歩道を上って行くと、「伝厩跡(でんうまやあと)曲輪」という主郭とは独立した出城跡に出る。そこは展望台もあって広い公園になっている。展望は詰以上に周囲が見渡せ、足下を流れる国分川でこの城が自然の要害になっていることがよく分かる。

「まほろば」とは最もすぐれた美しい所の意。「土佐のまほろば」はこの国分川北岸を中心とした地域を指すらしい。岡豊城は東西に長い孤立した丘陵に築かれた城郭で、土佐の中世城郭を代表する国指定史跡。近辺には奈良・平安期の国分寺跡や紀貫之邸跡、そして30mを超す五重塔が存在したとされる比江廃寺塔跡などの国指定史跡群も集中していて、当時の政治行政の中心地だったことがうかがえる。

そして土佐を統一し四国をほぼ手中に収めた元親はこのまほろばの地を離れ、現在高知城になっている大高坂(おおたかさ)の地へと舞台を移していく。

〈その2 高知城〉

たくさんの人でごった返すひろめ市場、日曜のお昼なのだから仕方がない。高校時代の友人と待ち合わせ、やっと空いた席で定番の鰹のタタキで談笑する。脂ののった戻りガツオは、やはりタレより塩が美味い。

とりとめのない会話の中で「種崎浜の事件」という話を聞かせてくれた。高知県民には広く知られている山内家の弾圧事件らしい。関ケ原後長宗我部家は滅亡し、土佐藩主となった山内一豊は長宗我部家の残党の抵抗に相当手を焼いたらしい。土佐全土で一揆が頻繁に起こる中、残党が山中などに隠れてしまったので、一豊は相撲好きの土佐人の気質を利用して「浦戸で相撲大会をしたらよい。上下の区別なく誰でも見物させよ」と国中にお触れを回した。すると我こそはという体格の良い連中が集まり、見物人もたくさんやってきた。そこで、かねてから目を付けていた一揆の残党70人あまりを捕えて、種崎の浜で磔にしたという内容だ。なんとも残忍な事件である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

外堀を左右に見て追手門をくぐると広場に出る。石段横で自由民権運動の口火を切った板垣退助像が威光を放っている。

土佐藩山内家24万石の居城・高知城は、見上げると名城の名に恥じない白亜の城。壁面は土佐漆喰と呼ばれる上質の漆喰で鮮やかな白色で塗られている。天守は四層六階の望楼型、享保12年(1729)に城下町の大火で城郭はほとんど消失。20年後に再建され今現存するのはその当時のもの。石垣はほとんどが近江の穴太衆(あのうしゅう)による野面積(のづらづみ)。見た目は荒々しいが雨の多い土地柄には排水能力の高い野面積は最適だ。ここで初めて目にしたのが、石垣から飛び出した「石桶(いしとい)」という排水装置。城内で16カ所確認され、雨は攻めて来る敵兵よりも真の天敵だったのかもしれない。

山内一豊という戦国武将、確かに信長、秀吉、家康という時の権力者の下で生き抜いてきたが、関ケ原では大した武功はない。ただ西上する家康にいち早く居城を提供しただけで、掛川6万石から土佐24万石に加賜されたに過ぎない。典型的な「長い物には巻かれろ」型の人物ではなかっただろうか。

しかし今回来たのは一豊の功績を知るためでもなく、一豊の妻千代の美談を褒めたたえるためでもない。元親が一時居城とした大高坂城(後の高知城)の遺構を確認するためだ。

元親は天正13年(1585)春、四国全土を掌中に収めたものの、秀吉の圧倒的な兵力の前でやむを得ずその軍門に下ったが、土佐一国の所領安堵だけは認められた。その時彼は長年住み慣れた豊岡城を離れ、国内の地盤固めのためもあり、この地に城下町の形成と新城の建設を計画した。この高知城の広い三の丸には築城時の石垣の一部が発掘されている。それは現在ある石垣の塁線から二間ほど内側にあって、一豊時代の石垣が増幅増床されていることがよく分かる。

しかし元親のこの計画は、頻繁に洪水を起こす鏡川などの河川工事に失敗したらしく、わずか3年後には桂浜を一帯とした浦戸城を整備し移っている。

〈その3 雪蹊寺と秦神社〉

四国霊場第33番札所、高福山雪蹊寺。境内は狭く本堂や太子堂がコンパクトにまとめられている。長宗我部家の菩提寺でもあり、元親の嫡男信親の墓が本堂裏にある。

秀吉の配下となった元親・信親父子は、島津征伐のために九州出陣を命じられた。落城寸前の大友宗麟の要請に応えたもので、天正14年豊後の戸次川で島津義久の大軍と対峙した。集結した救援軍は最近まで敵同士だった讃岐や阿波の合同軍で、まとまりのない軍団だった。おまけに3万の島津勢に対して合同軍は総勢6千で、戦力に大きな開きがあった。秀吉の本隊が着陣するまで攻撃を待ての命にもかかわらず、軍監だった讃岐の仙石秀久は武功を焦ってか、渡河命令を出し攻撃に出る。12月12日午前8時の寒い朝だった。冷たい戸次川を白波をたてて渡った合同軍は勇敢に戦ったが、島津の圧倒的な鉄砲隊の餌食となって敗北した。

この時嫡男信親は21歳、幼い頃から聡明で勇気があったという。『土佐物語』によると身長は6尺1寸(約185㎝)もあり、色白で果敢な若武者だったらしい。ある古文書によると、大太刀をふるって敵を8人なぎ伏せ、刀で6人を胴切りにし、力尽きた彼は最期には討ち死にしたとある。

信親の戦死は父元親に大きなショックを与えた。司馬先生は彼の死を知った場面を『夏草の賦』のなかでこう書いている。

「そうか、弥三郎はしんだか」

と、はじめてつぶやき、馬上で背をかがめて泣き、恥じらいもなく泣き続けた。

「おれの世も終わった」

元親は我が子信親をはじめ、3千人近くの戦死した家臣の位牌を作り、この雪蹊寺に安置して毎年大供養をした。家臣らしい墓は信親の墓を取り巻くようにあったらしい。そして九州平定に勝利した秀吉は、元親を憐れに思ったのか島津の所領大隅半島を分け与えようとしたが、元親はこれを断っている。それだけ信親の死は身に応えたらしい。

そして継承問題は2年間棚上げにされたが、四男盛親に決定される。しかしこの問題は次男、三男を推す家臣団との壮絶なお家騒動へと発展する。次男は落胆のあまり断食の果てに病死、三男は寺に幽閉されたのち切腹、そして彼らを取り巻く家臣のなかには殉死する者も出て、長宗我部家の結束は大きく乱れることになる。

次男親孝と三男親忠は、信親戦死以前に他家に養子に出されていたのだが、元親がなぜ四男盛親に固執したのかは分からない。ただ信親の戦死を境に、人が変わったように精神面は病んだようである。敵人にさえ寛容さを持った人間愛は消え失せ、自分に意見する家臣の言葉を受け入れるような心の広さや柔軟性はなくなってしまったようだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雪蹊寺と隣り合わせる秦(はだ)神社。長宗我部家の祖先秦氏に由来した社名で、明治初期に創建された。本殿右奥には四男盛親の真新しい石碑があった。

建立年月日を見ると、なんと今年の平成27年5月吉日。長宗我部家第17代当主・友親氏と多くの寄進者の援助で建てられている。

「えっ!友親。お笑い女芸人じゃあるまいし、本当に実名なのか?」と思った人は多いと思う。私は司馬先生の小説に惹かれて長宗我部元親に興味を持ったのだが、元親の関連本を探すうちに友親氏の書いた『長宗我部』(2010年刊行)という本を得た。現在75歳でご存命する友親氏は、元親の末弟親房を初代とする家系で、間違いなく第17代当主。プロフィールをみると、早大卒業後長く共同通信社で記者として活躍されたようだ。経済部長などを経て11年前に退任している。

彼の著書には、2千年を超える連綿と続く長曾我部家の血脈が綴られている。家宝として残されている古文書などを手掛かりに、小説や資料本にはない視点が指摘されていて、当ブログを書くに当たって非常に参考になった。初めてこの石碑を見るにつけ、改めて友親氏が長宗我部家の末裔であることを確認した。

話しは盛親に戻る。家督を相続した四男盛親は、秀吉の死の翌年に父元親を失くしている。そして更に翌年にはいよいよ天下分け目の関ケ原となる。26歳になった彼は、家康と懇意だった父の意向に添い、重臣会議で東軍側に付くことに決定した。しかしその後の諸事情で、どういう訳か西軍として南宮山山麓に布陣している。静観を決め込んだ毛利軍と共に実際の戦闘には加わらなかったが、戦後は京都に蟄居させられ、大阪の陣までの15年間、寺子屋の師匠として悶々とした生活を送っている。

そして豊臣家最後の攻防戦・大阪の陣。40歳を過ぎた盛親は、同じような境遇を強いられた真田幸村らとともに徳川包囲軍と奮戦。しかし最終的には捕えられ京都の六条河原で斬首された。5人いた男子も次々と捕えられては斬られ、とうとう長宗我部家は滅亡した。

司馬先生は『夏草の賦』の続編とも云える『戦雲の夢』で盛親の生涯を書いている。負けるかもしれない大阪の陣、散り散りだった旧家臣を集めあえて豊臣家に参加。長宗我部家の矜持や魂をもう一度世に知ら示そうとした盛親の心意気、先生はそんな果敢でたくましい人物像として盛親を描いている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして雪蹊寺から車で5分ほどの所に元親の墓がある。天甫寺山(てんぽじやま)山麓のわずかな石段を上ると、鬱蒼とした木々のなかに墓石はあった。

こんなものか、というのが正直な第一印象。戦国時代に四国制覇を果たした長宗我部元親の墓石にしては貧相すぎる。滅んでしまった家系の結末がこんなところに表れているのかもしれない。

元親は慶長4年(1599)、秀吉の後を追うように京都伏見で病死した。末期がんだったと云われる。61歳で亡くなった遺骸は天龍寺で荼毘に付され、遺骨は盛親によってここに埋葬されている。

〈その4 土佐の悲劇〉

浦戸湾西側の県道34号線をさらに南下すると、土佐湾の大洋が目に飛び込んでくる。日頃、多島の浮かぶ瀬戸内海しか見ていない私にとって、丸い水平線は解放感とともになぜか異国への憧憬と夢をかきたてられる。

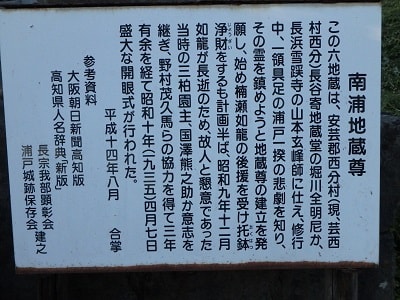

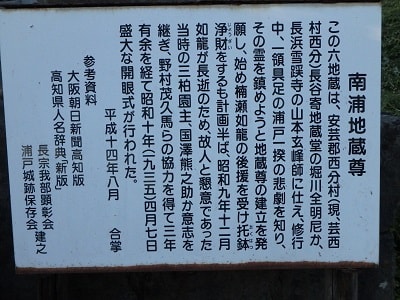

そんな青い大海原を見ながら桂浜花街道を東に進む。龍馬像のある桂浜へと続く街道だけに交通量は多い。そんな街道沿いに見捨てられたように鎮座するのが、六体地蔵と一領具足の碑。

元親の浦戸城は徳川幕府成立とともに山内家に引き渡されることになった。その時、城主盛親は嘆願のために大阪城に出向いている。城主不在の城では明け渡しを決めた重臣たちと、あくまでもそれに抵抗する一領具足たちとの間で激しい対立が起きた。

一領具足とは元親の作った制度で屯田兵のことである。平時は田を耕し、農耕に出る時は具足をあぜに置き槍を突き立てておく。城から動員がかかればその場から出陣して行く。一領の具足で戦場を走り回るのでその呼称がついた。後世この階層が「郷士」になり、幕末の勤王の志士のほとんどが出たことを考えれば、元親の発想は日本史的な事件であったと、司馬先生は指摘する。

そして対立の結果、重臣たちは大殺戮を展開した。一領具足ら273人は撃ち取られ、大将格の首は獄門に晒され、おまけに塩詰めにされて大阪の家康のもとに送られた。この「浦戸一揆」での犠牲者を弔うために建てられたのがこの六体地蔵。浦戸城を最後まで守ろうとしたのは一領具足たちで、彼らを一掃したのは長宗我部の家臣だった。一領具足らにとって「種崎の浜事件」も考え合わせると、土佐の歴史上最大の悲劇と云っていいだろう。お地蔵さんの表情がみな悲哀に満ちて見えるのは、きっと私だけじゃないだろう。

そして友親氏は著書の中で当時の盛親の体たらくをこう評している。

『大阪の陣の後で、臆することなく斬首されるだけの勇気があったなら、どう考えても盛親が武将としての意地をみせるべきは、関ケ原の戦い後の浦戸城明け渡しのときであった。盛親にとって、これがラストチャンスではなかったか。そのうえ、盛親が井伊の家臣に城引き渡しについて「素直に自筆の判形を持たした」というのは、どうにも理解しがたい。』

そんな長宗我部家の遺臣らの抵抗が続くなか、新領主山内一豊は深刻な人材不足に陥っていた。掛川6万石の小藩から土佐24万石という大藩に急拡大したためだ。幹部の藩士は僅か300人ほどで、この人数ではとても広い土佐全土の藩政は成り立たない。そこで山内家は長宗我部家の遺臣たちを積極的に雇い入れた。しかし遺臣たちは「下士」とされ、山内家譜代の家臣は「上士」となり、ここで土佐特有の二重構造ができあがった。上士以上は「侍」であり、下士以下は「軽格」であり、身分差別は徹底的になされた。

そして幕末の志士が下士の家柄から多く輩出され、長宗我部家の抵抗魂が連綿と生き続け、一気に討幕へと噴き出したと云える。現在でも表向きの経済は山内派、土佐の気風面では長宗我部派に分かれるらしい。

〈その5 浦戸城址〉

夕暮れせまる土佐湾を見ながら、街道は大きく円を描きながら浦戸城跡へと上がって行く。城跡一帯は今、国民宿舎桂浜荘と坂本龍馬記念館が立ち並び、一級の観光地になっている。駐車場横に申しわけなさそうに石板が建てられていて、石垣のほんの一部が宿舎の塀代わりのように残されている。龍馬目当ての観光だったら、間違いなく見落してしまいそうだ。

石碑横の細い階段をほんの少し上ると小さな天守跡。雑木で囲まれた狭い詰は、夕暮れも手伝ってか薄暗い。小さな祠と鳥居が城跡を守るように建っている。

浦戸城は古来海港として知られた浦戸湾口にあり、戦国期には本山茂辰(しげとき)の支城があった。太平洋に突き出した台地が城郭となっていて、城と港は要害堅固と風光明媚を共有した海城だった。元親は天正19年(1591)ここに三層の天守閣を築き、それは海辺に浮かぶ華麗な竜宮城のような雄姿を見せていたという。

文禄元年(1592)の秀吉による朝鮮出兵の際、元親自慢の大船・大黒丸はこの湾口から出航し、数々の戦功をあげ有名な虎狩もしている。この浦戸一帯は、平地が少なく城下町造りには適さないが、水軍と海上物流の拠点として重要だったに違いない。

しかし勝者側の山内家が入国すると、この浦戸城は徹底的に解体され、建物や石垣は高知城築城のために運ばれていった。まるで昨年訪れた三成の佐和山城址のようである。佐和山も根こそぎ解体され、井伊家の彦根城となった。

「国破れて山河在り」、時の政権移行というのは儚いものだ。この浦戸城が土佐支配の中心だったのは、わずか13年間だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ついでに桂浜を見下ろす龍馬像にも行ってみた。夕闇せまる時間帯だというのに相変わらず観光客は多い。大きな声で会話する若い中国人の集団が像の前で写真撮り。「君たちは龍馬のどこまで知っているのか?」と懐疑の眼で見ても仕様がない。今では国内外含めて龍馬は高知の重要な観光資源。地方経済が低迷するなか、中国人の爆買いは貴重な収入源だ。やはり経済と歴史認識は相入れないものなのかも知れない。

長宗我部家は盛親の死で滅んでしまったが、元親の残した功績は大きい。土佐を統一し、四国を平定し、やむなく秀吉の配下になり再び土佐一国に封じ込められたが、施政面では約10年をかけ土佐全土の総検地を行っている。368冊に及ぶ膨大な検地帳は、新領主山内家の領国経営の基準として長く利用された。今は県立図書館で国の重要文化財として所蔵されている。

また掟書「長宗我部元親百箇条」は、宗教から始まり家臣、領民、寺社など細部にわたって規定したもので、分国法として名高いものだ。例えば、大酒飲みの多い土佐人に対し禁酒令として「酒をたしなむのはよいけれど、酔払ってしまって乱れると軽いのは罰金となる。だが人を傷つけたりすれば厳しくは斬首の刑まである」といった具合である。これは現在でいう「危険運転防止条令」といっていいのではないだろうか。

ほかに元親は歌人、茶人としての側面もあり、自らの歌集も作っている。文教政策にも力を入れ、単なる無粋な戦国武将でなかったことを証明している。

夕陽は広い土佐湾にすっかり沈んでしまった。水平線のわずかな明るさは、上空へいくほど青さを増し、ピンクからブルーへと変化するグラデーションが夜の訪れを告げている。激しく寄せてはかえす白い波、やっと人影がまばらになった砂浜、浜沿いの遊歩道を照らす街灯も燈りはじめた。見上げれば藍色の夜空に星が四つ五つ、元親も竜馬も見たであろうこの夕景色。彼らの波乱万丈の一生をを包み込むかのように、夕闇の深さは増していった。

若宮八幡宮・鎮守の森公園にある長宗我部元親像

高知自動車道南国ICから約3キロ、高知県立歴史民俗資料館に到着。元親の居城・岡豊(おこう)城跡の北斜面に資料館は建てられている。岡豊山は標高97mの里山、北側はゆるい斜面だが南側は急斜面になっていて、その下を東から西に向かって水量豊かな国分川が流れている。

資料館の駐車場から主郭部のあった頂上へは徒歩10分。そこは桜などの雑木に囲まれているが南方面の展望が良く、好天も手伝ってか、遠く離れた青い土佐湾がキラキラ光っている。手前には豊かな田園地帯が広がり、所々に林の緑が島のように点在している。

長宗我部家は一時この城を追われたが、元親の父・国親は永正15年(1518)、この城に帰りお家再興に乗り出す。数々の周辺勢力との抗争のさなか、彼は永禄3年(1560)に病死してしまうが、21歳で後を継いだ元親は父の志しを胸中に土佐統一を目指す。当時土佐一国は長宗我部家を含め4つの勢力圏に分かれ、北部山岳地帯の本山家、西部高原地帯の一条家、東部の安芸家が拮抗していた。特に本山家とは12年間一進一退の合戦を繰り返していた。

本山城は奥深い山中にあり、要害の厳しさは国中一と云われていたが、とうとう元親によって落城。戦国の習いなら城主は自刃なのだが、彼は敵である本山親茂とその家族すべてを丁重に引き取っている。親茂の正室が元親の実姉ではあったが、戦国期には考えられないことで、ここに元親の仁に厚い人柄が出ているのではないだろうか。

その後元親は安芸氏の安芸城、一条家の中村城を攻略し、天正3年(1575)に土佐を統一。そして更に10年間を要し四国のほぼ全域を手中に収めた。この岡豊城は天正16年(1588)に大高坂城(現在の高知城)に移転するまで、長宗我部家の居城として機能し続けていた。

司馬先生の長編小説『夏草の賦』は、その間の戦況が生き生きと描かれている。四国統一をなし遂げた元親は、戦いそのものの果敢さや駆け引きの巧妙さもあったが、戦いの本質は戦略と外交にあると知りぬいていた。謀略で敵を弱体化させたり、敵の家臣を味方に誘ったりと数々の権謀術数を重ねている。

また彼の正室の「菜々」という女性は、明智光秀の家臣斎藤利三の妹だったり、嫡男信親の「信」は信長からもらうなど、若くして信長の信任も取り付けている。当時の信長は桶狭間で今川義元を破り、まだ尾張の一大名にすぎなかった。にもかかわらず、いづれは国内最大の権力者になるであろうという元親の先見の明も見逃せない。土佐は幾内からみれば遠く離れた辺境の地、一田舎侍にすぎない長宗我部など信長の対象ではなかったはずだ。

「詰(つめ)」と呼ばれれる頂上は、一辺約40mの三角の形状。建物跡の礎石は南西部分に規則正しく並んでいて、その面積からして二層以上の天守らしき大きな建物があったらしい。しかし天守と云っても通常想像する天守ではない。徳川期のような新しい天守閣が出現するのは、この後の松永久秀の大和信貴山城を経て信長の安土城が築かれてからだ。

詰から南側の急な斜面を二の段、三の段、四の段と下りていく。なかでも三の段は建物跡の礎石、土塁や石積みが残っていて当時の建物配置が偲ばれる。

いったん坂を下りきると広い空堀に出る。そこからまた急な遊歩道を上って行くと、「伝厩跡(でんうまやあと)曲輪」という主郭とは独立した出城跡に出る。そこは展望台もあって広い公園になっている。展望は詰以上に周囲が見渡せ、足下を流れる国分川でこの城が自然の要害になっていることがよく分かる。

「まほろば」とは最もすぐれた美しい所の意。「土佐のまほろば」はこの国分川北岸を中心とした地域を指すらしい。岡豊城は東西に長い孤立した丘陵に築かれた城郭で、土佐の中世城郭を代表する国指定史跡。近辺には奈良・平安期の国分寺跡や紀貫之邸跡、そして30mを超す五重塔が存在したとされる比江廃寺塔跡などの国指定史跡群も集中していて、当時の政治行政の中心地だったことがうかがえる。

そして土佐を統一し四国をほぼ手中に収めた元親はこのまほろばの地を離れ、現在高知城になっている大高坂(おおたかさ)の地へと舞台を移していく。

〈その2 高知城〉

たくさんの人でごった返すひろめ市場、日曜のお昼なのだから仕方がない。高校時代の友人と待ち合わせ、やっと空いた席で定番の鰹のタタキで談笑する。脂ののった戻りガツオは、やはりタレより塩が美味い。

とりとめのない会話の中で「種崎浜の事件」という話を聞かせてくれた。高知県民には広く知られている山内家の弾圧事件らしい。関ケ原後長宗我部家は滅亡し、土佐藩主となった山内一豊は長宗我部家の残党の抵抗に相当手を焼いたらしい。土佐全土で一揆が頻繁に起こる中、残党が山中などに隠れてしまったので、一豊は相撲好きの土佐人の気質を利用して「浦戸で相撲大会をしたらよい。上下の区別なく誰でも見物させよ」と国中にお触れを回した。すると我こそはという体格の良い連中が集まり、見物人もたくさんやってきた。そこで、かねてから目を付けていた一揆の残党70人あまりを捕えて、種崎の浜で磔にしたという内容だ。なんとも残忍な事件である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

外堀を左右に見て追手門をくぐると広場に出る。石段横で自由民権運動の口火を切った板垣退助像が威光を放っている。

土佐藩山内家24万石の居城・高知城は、見上げると名城の名に恥じない白亜の城。壁面は土佐漆喰と呼ばれる上質の漆喰で鮮やかな白色で塗られている。天守は四層六階の望楼型、享保12年(1729)に城下町の大火で城郭はほとんど消失。20年後に再建され今現存するのはその当時のもの。石垣はほとんどが近江の穴太衆(あのうしゅう)による野面積(のづらづみ)。見た目は荒々しいが雨の多い土地柄には排水能力の高い野面積は最適だ。ここで初めて目にしたのが、石垣から飛び出した「石桶(いしとい)」という排水装置。城内で16カ所確認され、雨は攻めて来る敵兵よりも真の天敵だったのかもしれない。

山内一豊という戦国武将、確かに信長、秀吉、家康という時の権力者の下で生き抜いてきたが、関ケ原では大した武功はない。ただ西上する家康にいち早く居城を提供しただけで、掛川6万石から土佐24万石に加賜されたに過ぎない。典型的な「長い物には巻かれろ」型の人物ではなかっただろうか。

しかし今回来たのは一豊の功績を知るためでもなく、一豊の妻千代の美談を褒めたたえるためでもない。元親が一時居城とした大高坂城(後の高知城)の遺構を確認するためだ。

元親は天正13年(1585)春、四国全土を掌中に収めたものの、秀吉の圧倒的な兵力の前でやむを得ずその軍門に下ったが、土佐一国の所領安堵だけは認められた。その時彼は長年住み慣れた豊岡城を離れ、国内の地盤固めのためもあり、この地に城下町の形成と新城の建設を計画した。この高知城の広い三の丸には築城時の石垣の一部が発掘されている。それは現在ある石垣の塁線から二間ほど内側にあって、一豊時代の石垣が増幅増床されていることがよく分かる。

しかし元親のこの計画は、頻繁に洪水を起こす鏡川などの河川工事に失敗したらしく、わずか3年後には桂浜を一帯とした浦戸城を整備し移っている。

〈その3 雪蹊寺と秦神社〉

四国霊場第33番札所、高福山雪蹊寺。境内は狭く本堂や太子堂がコンパクトにまとめられている。長宗我部家の菩提寺でもあり、元親の嫡男信親の墓が本堂裏にある。

秀吉の配下となった元親・信親父子は、島津征伐のために九州出陣を命じられた。落城寸前の大友宗麟の要請に応えたもので、天正14年豊後の戸次川で島津義久の大軍と対峙した。集結した救援軍は最近まで敵同士だった讃岐や阿波の合同軍で、まとまりのない軍団だった。おまけに3万の島津勢に対して合同軍は総勢6千で、戦力に大きな開きがあった。秀吉の本隊が着陣するまで攻撃を待ての命にもかかわらず、軍監だった讃岐の仙石秀久は武功を焦ってか、渡河命令を出し攻撃に出る。12月12日午前8時の寒い朝だった。冷たい戸次川を白波をたてて渡った合同軍は勇敢に戦ったが、島津の圧倒的な鉄砲隊の餌食となって敗北した。

この時嫡男信親は21歳、幼い頃から聡明で勇気があったという。『土佐物語』によると身長は6尺1寸(約185㎝)もあり、色白で果敢な若武者だったらしい。ある古文書によると、大太刀をふるって敵を8人なぎ伏せ、刀で6人を胴切りにし、力尽きた彼は最期には討ち死にしたとある。

信親の戦死は父元親に大きなショックを与えた。司馬先生は彼の死を知った場面を『夏草の賦』のなかでこう書いている。

「そうか、弥三郎はしんだか」

と、はじめてつぶやき、馬上で背をかがめて泣き、恥じらいもなく泣き続けた。

「おれの世も終わった」

元親は我が子信親をはじめ、3千人近くの戦死した家臣の位牌を作り、この雪蹊寺に安置して毎年大供養をした。家臣らしい墓は信親の墓を取り巻くようにあったらしい。そして九州平定に勝利した秀吉は、元親を憐れに思ったのか島津の所領大隅半島を分け与えようとしたが、元親はこれを断っている。それだけ信親の死は身に応えたらしい。

そして継承問題は2年間棚上げにされたが、四男盛親に決定される。しかしこの問題は次男、三男を推す家臣団との壮絶なお家騒動へと発展する。次男は落胆のあまり断食の果てに病死、三男は寺に幽閉されたのち切腹、そして彼らを取り巻く家臣のなかには殉死する者も出て、長宗我部家の結束は大きく乱れることになる。

次男親孝と三男親忠は、信親戦死以前に他家に養子に出されていたのだが、元親がなぜ四男盛親に固執したのかは分からない。ただ信親の戦死を境に、人が変わったように精神面は病んだようである。敵人にさえ寛容さを持った人間愛は消え失せ、自分に意見する家臣の言葉を受け入れるような心の広さや柔軟性はなくなってしまったようだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雪蹊寺と隣り合わせる秦(はだ)神社。長宗我部家の祖先秦氏に由来した社名で、明治初期に創建された。本殿右奥には四男盛親の真新しい石碑があった。

建立年月日を見ると、なんと今年の平成27年5月吉日。長宗我部家第17代当主・友親氏と多くの寄進者の援助で建てられている。

「えっ!友親。お笑い女芸人じゃあるまいし、本当に実名なのか?」と思った人は多いと思う。私は司馬先生の小説に惹かれて長宗我部元親に興味を持ったのだが、元親の関連本を探すうちに友親氏の書いた『長宗我部』(2010年刊行)という本を得た。現在75歳でご存命する友親氏は、元親の末弟親房を初代とする家系で、間違いなく第17代当主。プロフィールをみると、早大卒業後長く共同通信社で記者として活躍されたようだ。経済部長などを経て11年前に退任している。

彼の著書には、2千年を超える連綿と続く長曾我部家の血脈が綴られている。家宝として残されている古文書などを手掛かりに、小説や資料本にはない視点が指摘されていて、当ブログを書くに当たって非常に参考になった。初めてこの石碑を見るにつけ、改めて友親氏が長宗我部家の末裔であることを確認した。

話しは盛親に戻る。家督を相続した四男盛親は、秀吉の死の翌年に父元親を失くしている。そして更に翌年にはいよいよ天下分け目の関ケ原となる。26歳になった彼は、家康と懇意だった父の意向に添い、重臣会議で東軍側に付くことに決定した。しかしその後の諸事情で、どういう訳か西軍として南宮山山麓に布陣している。静観を決め込んだ毛利軍と共に実際の戦闘には加わらなかったが、戦後は京都に蟄居させられ、大阪の陣までの15年間、寺子屋の師匠として悶々とした生活を送っている。

そして豊臣家最後の攻防戦・大阪の陣。40歳を過ぎた盛親は、同じような境遇を強いられた真田幸村らとともに徳川包囲軍と奮戦。しかし最終的には捕えられ京都の六条河原で斬首された。5人いた男子も次々と捕えられては斬られ、とうとう長宗我部家は滅亡した。

司馬先生は『夏草の賦』の続編とも云える『戦雲の夢』で盛親の生涯を書いている。負けるかもしれない大阪の陣、散り散りだった旧家臣を集めあえて豊臣家に参加。長宗我部家の矜持や魂をもう一度世に知ら示そうとした盛親の心意気、先生はそんな果敢でたくましい人物像として盛親を描いている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして雪蹊寺から車で5分ほどの所に元親の墓がある。天甫寺山(てんぽじやま)山麓のわずかな石段を上ると、鬱蒼とした木々のなかに墓石はあった。

こんなものか、というのが正直な第一印象。戦国時代に四国制覇を果たした長宗我部元親の墓石にしては貧相すぎる。滅んでしまった家系の結末がこんなところに表れているのかもしれない。

元親は慶長4年(1599)、秀吉の後を追うように京都伏見で病死した。末期がんだったと云われる。61歳で亡くなった遺骸は天龍寺で荼毘に付され、遺骨は盛親によってここに埋葬されている。

〈その4 土佐の悲劇〉

浦戸湾西側の県道34号線をさらに南下すると、土佐湾の大洋が目に飛び込んでくる。日頃、多島の浮かぶ瀬戸内海しか見ていない私にとって、丸い水平線は解放感とともになぜか異国への憧憬と夢をかきたてられる。

そんな青い大海原を見ながら桂浜花街道を東に進む。龍馬像のある桂浜へと続く街道だけに交通量は多い。そんな街道沿いに見捨てられたように鎮座するのが、六体地蔵と一領具足の碑。

元親の浦戸城は徳川幕府成立とともに山内家に引き渡されることになった。その時、城主盛親は嘆願のために大阪城に出向いている。城主不在の城では明け渡しを決めた重臣たちと、あくまでもそれに抵抗する一領具足たちとの間で激しい対立が起きた。

一領具足とは元親の作った制度で屯田兵のことである。平時は田を耕し、農耕に出る時は具足をあぜに置き槍を突き立てておく。城から動員がかかればその場から出陣して行く。一領の具足で戦場を走り回るのでその呼称がついた。後世この階層が「郷士」になり、幕末の勤王の志士のほとんどが出たことを考えれば、元親の発想は日本史的な事件であったと、司馬先生は指摘する。

そして対立の結果、重臣たちは大殺戮を展開した。一領具足ら273人は撃ち取られ、大将格の首は獄門に晒され、おまけに塩詰めにされて大阪の家康のもとに送られた。この「浦戸一揆」での犠牲者を弔うために建てられたのがこの六体地蔵。浦戸城を最後まで守ろうとしたのは一領具足たちで、彼らを一掃したのは長宗我部の家臣だった。一領具足らにとって「種崎の浜事件」も考え合わせると、土佐の歴史上最大の悲劇と云っていいだろう。お地蔵さんの表情がみな悲哀に満ちて見えるのは、きっと私だけじゃないだろう。

そして友親氏は著書の中で当時の盛親の体たらくをこう評している。

『大阪の陣の後で、臆することなく斬首されるだけの勇気があったなら、どう考えても盛親が武将としての意地をみせるべきは、関ケ原の戦い後の浦戸城明け渡しのときであった。盛親にとって、これがラストチャンスではなかったか。そのうえ、盛親が井伊の家臣に城引き渡しについて「素直に自筆の判形を持たした」というのは、どうにも理解しがたい。』

そんな長宗我部家の遺臣らの抵抗が続くなか、新領主山内一豊は深刻な人材不足に陥っていた。掛川6万石の小藩から土佐24万石という大藩に急拡大したためだ。幹部の藩士は僅か300人ほどで、この人数ではとても広い土佐全土の藩政は成り立たない。そこで山内家は長宗我部家の遺臣たちを積極的に雇い入れた。しかし遺臣たちは「下士」とされ、山内家譜代の家臣は「上士」となり、ここで土佐特有の二重構造ができあがった。上士以上は「侍」であり、下士以下は「軽格」であり、身分差別は徹底的になされた。

そして幕末の志士が下士の家柄から多く輩出され、長宗我部家の抵抗魂が連綿と生き続け、一気に討幕へと噴き出したと云える。現在でも表向きの経済は山内派、土佐の気風面では長宗我部派に分かれるらしい。

〈その5 浦戸城址〉

夕暮れせまる土佐湾を見ながら、街道は大きく円を描きながら浦戸城跡へと上がって行く。城跡一帯は今、国民宿舎桂浜荘と坂本龍馬記念館が立ち並び、一級の観光地になっている。駐車場横に申しわけなさそうに石板が建てられていて、石垣のほんの一部が宿舎の塀代わりのように残されている。龍馬目当ての観光だったら、間違いなく見落してしまいそうだ。

石碑横の細い階段をほんの少し上ると小さな天守跡。雑木で囲まれた狭い詰は、夕暮れも手伝ってか薄暗い。小さな祠と鳥居が城跡を守るように建っている。

浦戸城は古来海港として知られた浦戸湾口にあり、戦国期には本山茂辰(しげとき)の支城があった。太平洋に突き出した台地が城郭となっていて、城と港は要害堅固と風光明媚を共有した海城だった。元親は天正19年(1591)ここに三層の天守閣を築き、それは海辺に浮かぶ華麗な竜宮城のような雄姿を見せていたという。

文禄元年(1592)の秀吉による朝鮮出兵の際、元親自慢の大船・大黒丸はこの湾口から出航し、数々の戦功をあげ有名な虎狩もしている。この浦戸一帯は、平地が少なく城下町造りには適さないが、水軍と海上物流の拠点として重要だったに違いない。

しかし勝者側の山内家が入国すると、この浦戸城は徹底的に解体され、建物や石垣は高知城築城のために運ばれていった。まるで昨年訪れた三成の佐和山城址のようである。佐和山も根こそぎ解体され、井伊家の彦根城となった。

「国破れて山河在り」、時の政権移行というのは儚いものだ。この浦戸城が土佐支配の中心だったのは、わずか13年間だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ついでに桂浜を見下ろす龍馬像にも行ってみた。夕闇せまる時間帯だというのに相変わらず観光客は多い。大きな声で会話する若い中国人の集団が像の前で写真撮り。「君たちは龍馬のどこまで知っているのか?」と懐疑の眼で見ても仕様がない。今では国内外含めて龍馬は高知の重要な観光資源。地方経済が低迷するなか、中国人の爆買いは貴重な収入源だ。やはり経済と歴史認識は相入れないものなのかも知れない。

長宗我部家は盛親の死で滅んでしまったが、元親の残した功績は大きい。土佐を統一し、四国を平定し、やむなく秀吉の配下になり再び土佐一国に封じ込められたが、施政面では約10年をかけ土佐全土の総検地を行っている。368冊に及ぶ膨大な検地帳は、新領主山内家の領国経営の基準として長く利用された。今は県立図書館で国の重要文化財として所蔵されている。

また掟書「長宗我部元親百箇条」は、宗教から始まり家臣、領民、寺社など細部にわたって規定したもので、分国法として名高いものだ。例えば、大酒飲みの多い土佐人に対し禁酒令として「酒をたしなむのはよいけれど、酔払ってしまって乱れると軽いのは罰金となる。だが人を傷つけたりすれば厳しくは斬首の刑まである」といった具合である。これは現在でいう「危険運転防止条令」といっていいのではないだろうか。

ほかに元親は歌人、茶人としての側面もあり、自らの歌集も作っている。文教政策にも力を入れ、単なる無粋な戦国武将でなかったことを証明している。

夕陽は広い土佐湾にすっかり沈んでしまった。水平線のわずかな明るさは、上空へいくほど青さを増し、ピンクからブルーへと変化するグラデーションが夜の訪れを告げている。激しく寄せてはかえす白い波、やっと人影がまばらになった砂浜、浜沿いの遊歩道を照らす街灯も燈りはじめた。見上げれば藍色の夜空に星が四つ五つ、元親も竜馬も見たであろうこの夕景色。彼らの波乱万丈の一生をを包み込むかのように、夕闇の深さは増していった。