つづきです。

8月12日(土)

東鎌尾根も終盤

ヒュッテ大槍を過ぎると 目の前にどどぉ~んと 槍ヶ岳が見えます。

槍の肩に槍ヶ岳山荘が見えます。

あとちょっとがなかなか着かないのはどの山も同じです。(笑)

午後12時ちょうど

ひぃ~こら言って 山荘到着。

テント場は空いているかなぁと心配しながら歩いてきましたが

とほほ。 『テント場は一杯です』の看板が山荘前に。

狭い槍の肩のテント場 本当は30張りが定数の様ですが

この日は50張りくらいは無理やり張った感じです。

荷物を置いて槍ヶ岳登頂を考えましたが

こんな感じで 登っても 眺望も無さそうなので 300m程 下の

殺生ヒュッテのテント場に下りて テント設営で一休みです。

休憩しながら 山を見ていると

30分間隔くらいで 晴れたりガスったり。

せっかくなのでまた槍ヶ岳山荘まで登って、晴れ間を見計らって登ることにします。

下から見ていて 雲が切れそうだったのに登り始めたのに逆にガスってきてしまいました。

この日は登ってみないと分からない目まぐるしい天気です。

山頂で記念に撮ってもらいました。

変なポーズ。もうちょっと気のきいたポーズ無いのかねぇ。恥ずかしいわぁ。

続々人が上がってきますので展望もなく早々に下ります。

垂直だわぁ~。

降りてきて見上げたら 青空が・・・・。涙;

槍ヶ岳ヒュッテのテラスも人で一杯。この日は小屋も混雑して 1畳に2.5人くらいのすし詰め状態でしょうね。

そんな状態ではゆっくり休めないので 少し降りてもテントで寝た方が自由で気楽です。

それから テント場まで戻って休憩。

17時30分頃

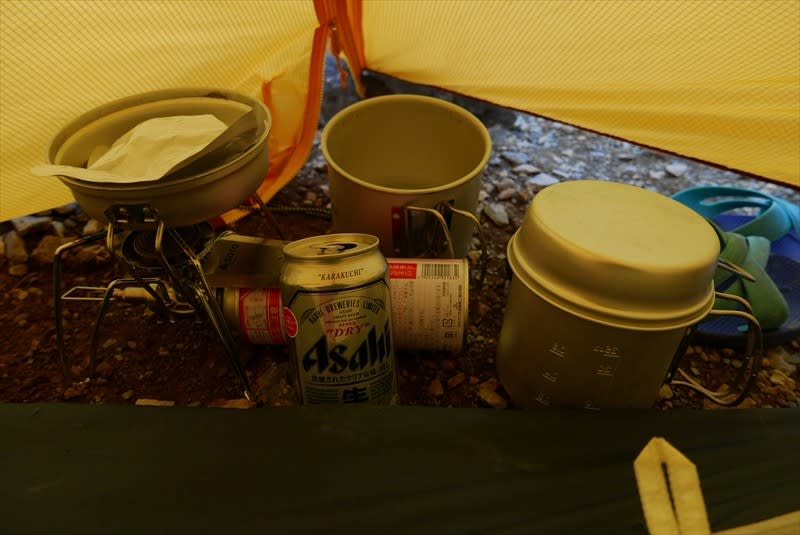

今日の夕食は 中華丼

食べ終わって見上げるときれいな青空に。

明日晴れるといいなぁ。

この日は自分にはきつい行程

(標高差は少ないもの急な登り下りや滑落の危険のある場所が多かったので精神的に疲れたのかな)

だったので 辺りが暗くなる午後7時30分頃には就寝。

8月13日(日)

午前1時 起きて外を覗いてみると 『おっ 晴れてる。』

起きだして星空の撮影です。

うまく撮れるかなぁ。

常念岳 蝶ヶ岳方面。 ピントが合ってませんねぇ。(笑)

月を撮ってみましたがうまく撮れなくて断念。

槍ヶ岳にピントを合わせると 星に合わない気がしますが

そもそも 夜にコンデジの小さい液晶の中で どこにピントが合っているのか

さっぱりわかりません。

あてずっぽうで合わせてみました。

(星なら一番遠いところにピントリングを回せばいいと思うのですがそうでもないみたい。難しいなぁ)

あれやこれや試してみて小一時間遊んでました。

そんでもって

午前2時

これがやってみたかった タイムラプス動画に挑戦してみます。

この間の涸沢では撮っている間に雨が降ってきて不発に終わったのでリベンジです。

(雨で壊してしまったコンデジの代わりのカメラの選定にこの機能が含まれるということも重要な要素でした。)

1時間半 1分に1枚撮影したものを動画にしたものです。

終了は

午前3時30分

タイムラプスの撮影が終わって

日の出を見るために 槍ヶ岳山荘へ 約50分かけて 向かいます。

午前4時20分

まだまだ日の出までには時間があります。

夜明け前の東の空。 水平線?雲と空の間 画像真ん中の きのこ雲は 浅間山 です。

活火山なんですね。

夕焼けかと間違う 朝焼け。 今日は晴れるかなぁ。

槍ヶ岳と反対方向 西の方角 右手方向にはきれいな円錐形の笠ヶ岳。

だんだん夜が明けてきました。大勢の方がカメラをもって待ちかまえてますね。

暗いうちから槍ヶ岳山頂で日の出を迎えようと大勢の方が登って行かれましたが

山頂ではそんなに大勢登っていられないので遠慮して

完全に夜が明けきって ご来光狙いの人が降りてくるころを狙って登ることにします。

夜が明けました。

2017 08 13槍ヶ岳山荘前から日の出

再び 槍ヶ岳山頂へ。

明るくなっても大勢の人が登りますので はしごやクサリのところでは

渋滞が起きます。

暇なので 写真撮影など。 槍ヶ岳の影がくっきりきれいです。 影槍??。

下に見えるのは槍ヶ岳山荘。

昨日に続き 2度目の槍ヶ岳山頂です。

今回は360度の絶景が楽しめました。

後ろは NHKのクルーで 昨日から 東鎌尾根、殺生ヒュッテ、とよくお見掛けしました。

東海6県で9月29日(金)放送予定の『きんとく』という番組で放映されるそうです。

東鎌尾根では よく山番組に出る女優さん?エッセイストの華恵さんもいましたよ。

穂高へ向かう険しい縦走路。

奥穂高岳 北穂高岳 前穂高岳 この日はくっきりみられてうれしいです。

山頂 北から南へ

山頂 南から東へ

山頂 東から北へ

槍ヶ岳山頂から下山中 流れる雲がきれいです。

殺生ヒュッテです。↓

下山 槍ヶ岳山荘前から

槍ヶ岳も十分堪能。

午前9時

テントを撤収して下山開始します。

テントを撤収している途中 おなかが空いてしまったので

パスタをいただき今日の行程は降りるだけなので 気が楽です。

きれいなお花畑をみながら

時々後ろを振り返って槍ヶ岳を見て

どんどん降りていきます。

午前12時

槍沢ロッジまで降りてきました。

ここまで降りるのに3時間もかかってしまいました。

下りもきつくなく たんたんとした道ですので このルートを登ると

飽きてきてしまいそうです。帰り道でよっかたぁ。

こんな望遠鏡が設置してありますが

もうこの時間になると 山の方は雲に隠れて何も見えません。

こっちの方向に向いてますが・・・。

午後1時

やっと横尾まで戻ってきました。

ここで 明日の天気予報を見て 天気が良かったら また涸沢まで登って1泊してみようかなと

思っていましたが、どうも天気が芳しくなく様で この先の徳澤でテント泊

翌日は上高地の朝をゆっくり散策して 帰ろうと思っていました。

お腹が空いていたので何とかあと1時間歩いて徳澤でお昼ご飯を食べようかと思いましたが

午後2時にお昼ご飯提供が終わる心配があったのでここでお昼ご飯にしました。

豚スタミナ丼 900円 《写すのを忘れて食べかけで》

スタミナ丼だけあって ニンニク強め ごはんたっぷり 味も濃いめでした。

完食してスタミナも回復しましたが お味は・・・。もうちょっと薄い味が良かった。

ご飯を食べて 『さぁ今日はあと少し』

とリュックを背負うと バスの時刻表が目に入り よく読むと

私が乗りたい 松本行きのバスは この時期整理券を配布とあります。

そんなに混むのと思って 書いてある上高地バスセンターに状況を聞こうと

書いてある電話番号に電話をするものの コールするが全然出ません。

心配になってきました。

午後1時40分

あきらめて 徳澤で再度電話してみることにして歩き出します。

午後2時30分

徳澤に到着

本当はここでゆっくりして ソフトクリームでもいただきたいと思っていたのですが

バスの件が不安でゆっくりしてられなくなってしまいました。

ここでも上高地バスセンターへ電話するも出なかったので

ネットで調べて(この辺りまで来るともう観光地なので電波も入ります。助かるわぁ)

アルピコ交通の本社に電話。

やはりかなり上高地からのバスは混んでいて整理券がないとバスに乗れない。

『朝一番のバスでも団体等が入るとどうなるかわからない。

バスセンターで状況を見ないとなんとも言えません』

という回答。

おいおい 増発しても追い付かないほど人が来ているのか????。

徳澤のテント場も混雑していて落ち着かないので

パスして

まずは河童橋先のバスセンターまで行ってみて

ひょっとして今日中のバスに乗れれば それに乗って帰ることに。

もし乗れなければ小梨平キャンプ場で1泊 と決めました。

速足でここから あと8km弱程 いつもなら1時間ちょっと頑張って歩くことに。

午後3時

明神館到着。

携帯の電池が残り少なく ザックの中にモバイルバッテリーが入っているはずですが

ちょっと探すも バスターミナルへ急ぎたいので 電源を落として 急ぎます。

午後3時40分

河童橋到着 バスセンターはもうすぐです。

焦っている割には ここでの穂高連峰を写しておかないと気がすみません。(アホです)

山頂の天気はどうなんだろう・・・・。また行きたいなぁ。

人が一杯。 観光地ですね。

バスターミナル????

↑ バス待ちの人々。

私が乗るバスは整理券ですが 松本方面駐車場『沢渡駐車場行き』と平湯方面『あかんだな駐車場行き』は

並んだ人順なので列に並ばないといけませんが・・・・。いったいいつ乗れるのか?

1kmは無いと思いますが800mくらい並んでいたのではないでしょうか?

本当に乗れるのか。

心配です。

午後3時50分

バスターミナルに行って 松本行きの整理券配布窓口に行くと

本日最終 18時45分のバスに 空きがあるということで

明日のんびりせずに 帰ることにして 切符を購入。 3時間近くですが待つことに。

待っている間暇なので

リンゴソフトを食べたり。(色は白いですがリンゴ味 おいしかったぁ)

まだまだ時間があるなぁ。

地ビールを飲んでしまいました。

最後のバス待ちで散財です。(笑)

暇だったのでバスターミナルから穂高の山々を撮ってみます。

結局 乗らなかった人が1便ごとに 数人出てそのたびに次のバス待ちの人で

すぐ乗れる人を募り 満員していくので

18時00分発にキャンセル待ちのように乗ることができました。

それでも2時間ほど待ってましたね。

約1時間で 電車に乗り換え 新島々に到着

19時25分発で ここからは電車で松本まで

20時15分発 大糸線で穂高駅まで

20時45分 穂高駅

ここからは徒歩で 穂高神社駐車場へ向かいます。

汗でべとべとで 温泉に入りたかったのですが 近くの日帰り温泉は

受付時間が21時まで

う~~ん 間に合わん。

仕方ないので 自宅へ

途中SAで夕食をとって

午前0時 帰宅しました。

これでお盆の山行きは1日短縮して終了しました。

今回の行程の肝は最後のバスターミナルの混雑でした。

おしまい。