朝外を見ると、雨は止んでいるようだけど、太陽は雲の向こうに。

御蓋山は見えているけど、春日山との間に霧が立ち込め、春日山はほとんど見えません。

ミニトマトの凛々子の苗が大きくなっています。

昼近くになると雲は晴れ、青空が見えてきました。

近くの理髪店に行って散髪。空いていましたよ。

帰ってきて溜まった新聞の記事整理。

テレビではTOKIOの話ばかりなのですが、自分としてはこっちの方が衝撃。

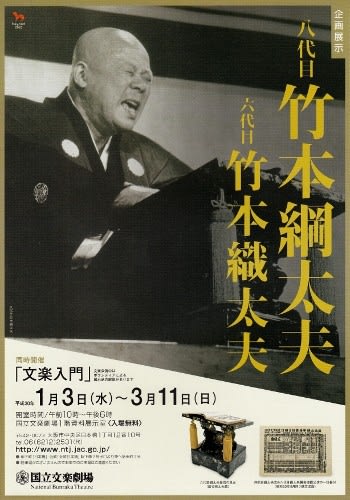

文楽の太夫、人間国宝でもある竹本住太夫さんが4/28にお亡くなりになりました。

そして住太夫さんの通夜は4/30に行われました。

追悼記事も載っています。

ご冥福をお祈り申し上げます。

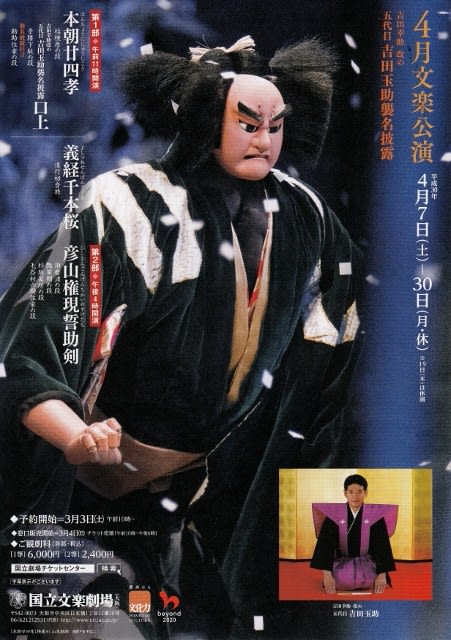

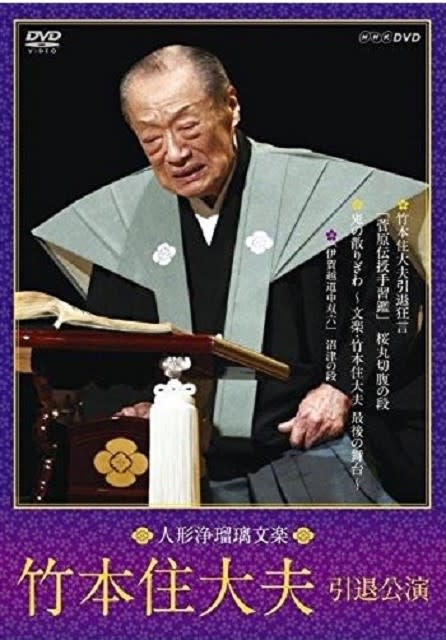

引退公演となった平成26年四月の国立文楽劇場の公演のDVDがNHKエンタープライズから販売されています。

その舞台だけではなく、「鬼の散りぎわ~文楽・竹本住大夫最後の舞台~」という、

NHKEテレで包装された映像。

そして1991年の3月、国立文楽劇場での「伊賀越道中双六」の「沼津の段」の映像も収録されています。

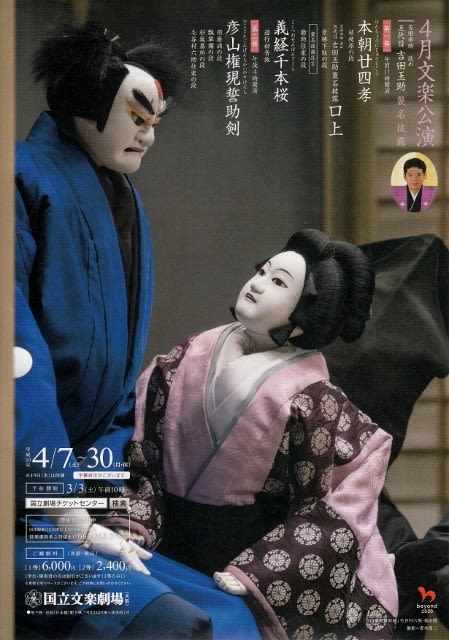

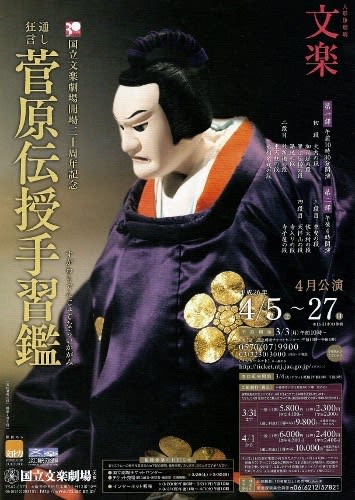

引退公演ののちらし。

残念ながら引退狂言「桜丸切腹の段」の画像ではないですが。

(ちなみに左は菅丞相即ち菅原道真公、右は三つ子の長男松王丸ですね)

ではDVD観ます。