5月28日に出雲市文化伝承館で開催中の「春日裕次展」で初めて対面でのファシリテーションを行った2名の方の感想が届きました。

初対面でのファシリテーターをしてみての感想 レポーター:吉澤敬士

実物作品・対面でのファシリテーション(以下 ファシリ)どちらもが初めての経験をさせていただき、ありがとうございます。

そのような状況の中、午前の部で春日さんと房野さんのファシリ後の午後の番であったことは私にとって有益でした。 今一度、ファシリが鑑賞会で何をなすのかを『ファシリの役割は、交通整理役です。』この春日さんの一言で、再認識できたからです。そして鑑賞者に向けたこの役割の言葉がけが、今回の鑑賞会で一番印象に残り、今も考えている部分になります。

午後の部の鑑賞会も終わり、総ての会の振り返りで春日さんから私のファシリでの手の動かし方についての指摘がありました。主体は「鑑賞者」「発言者」でファシリは発言している鑑賞者に対しての立ち位置が大事だということで『発言している鑑賞者と作品の間に立って、鑑賞者に対してファシリは身体を開くように立ち、話されていることを一方の手で作品の中を指し示しながら、もう一方の手で「話者」の話を促すように動かすことで、「話者」の話を全身を使って受け取っているように心がける。そうすることで鑑賞者はさらに作品についてよくみて考えるようになる』ということが理解できました。

そして役割が交通整理役であるとしたら、

〇動いているもの(鑑賞者の意識や思考の流れ)がそこにはある

〇どこか向かっていく方向性があるのだろう【コンセプト】

〇衝突を避けるのか?合流を促すのか?そこから動くことや立ち止まることを促すのか

これらのことを考えられるファシリテーションとは?を今も考え中です。

対面での鑑賞の感想です。

3つのシークエンス作品の最後

春日さんがファシリの時に年配の男性が『作家は、どうしてこんなもの描いたのだろう。不思議だ。鉄くずのように見える。・・・ 働いてきた な・れ・の・は・て』記憶なので全部は定かではないのですが、最後の言葉 「成れの果て」この発言の仕方が何ともいえないニュアンスを含んでいるように聞こえたんのです愁いや嘲りを含んだような・・・。春日さんがパラフレーズでの確認の最後に『有終の美のように見ていただいているんですかね?』発言者はうなずく。このやり取りに鑑賞者の私は、ホッと救われる感じを受けました。どこから?鑑賞者とファシリのやりとりを『みて』『きいて』この場にいたことからだと考えます。つまり、これがLiveならではの感覚だと思いました。

鑑賞者の表現も『ほれ、あれやんか、それああやんか、わかるやろ?』等々、夫が長く連れ添った奥さんに対して表現するような『アレ、ソレ』など、日常の中に埋もれてしまいやすい言葉が使われがちです。ファシリとしては、どんな世代にも伝わるような言語表現を意識していくことが大切であると思いました。

***************************************************************************************

対面での対話型鑑賞を体験してみた所感 レポーター:貞岡陽子

2021年に京都芸術大学の対話型鑑賞ファシリテーション講座を受講してから、鑑賞ファシリテーションの練習はずっとオンラインでした。対面での対話型鑑賞は、その様子を聞いていて全く想像できないものではなかったのですが、実践も参加する機会もありませんでした。対面での対話型鑑賞に参加できたのは、昨年茨木市で5回にわたって、春日さんがファシリテーターとして開催された市民向け鑑賞プログラム「アートでおしゃべり」でした。ここでファシリテーターのふるまい、鑑賞者との向き合い方が体感できました。

今回、出雲で2回の対面の対話型鑑賞ファシリテーションの機会に恵まれました。5月27日に、出雲市駅近くのオトナキチコーヒーでの大人向けの対話型鑑賞会「みんなでアートを見てみよう」において、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの「女占い師」の鑑賞をファシリテートしました。女性6人が参加されました。初めて対話型鑑賞に参加された方が多かったです。まず作品をじっくりみてもらいました。作品に登場する5人の人物の顔つきや服装、装飾品から、「険悪な感じがする、使用人が何かを訴えているように見える」という発言から始まりました。それを聞いて、「私は制圧しているように見える」など、参加者からそれぞれの発言があふれ出てきて、最初はパラフレーズするのが追い付かないくらいでした。ソファに座りくつろいだ雰囲気のせいか、参加者の皆さんは人間模様をいろいろと想像され、話はつきなかったのですが、描かれているそれぞれの人物の役割についてもっと話を広げられるようにできていたら話が少し整理されたのではないかと思いました。

振り返りで、場の流れをつくれるよう「一人ずつ手を挙げて発言してほしい」などの言葉も、ファシリテーターが頭に入れておかないといけないと反省しました。

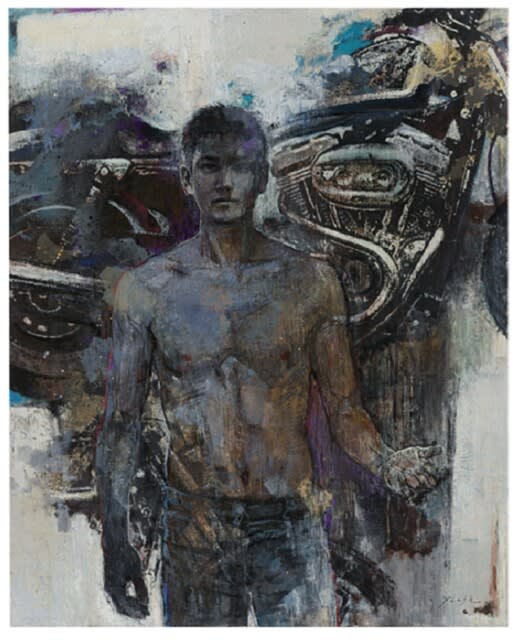

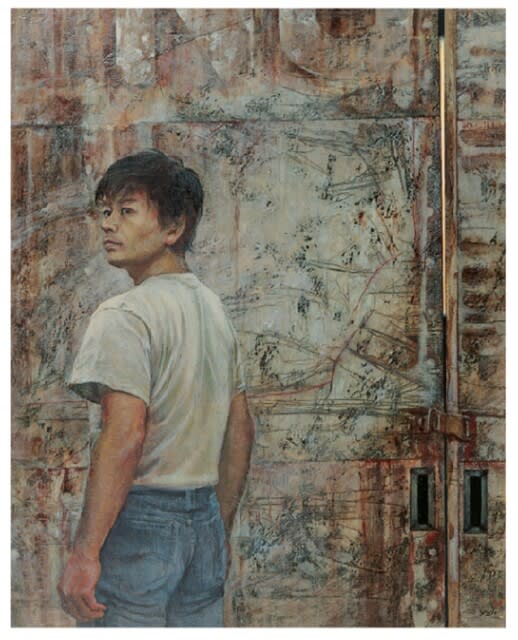

5月28日は、出雲文化伝承館の春日裕次展で、ファシリテーター3人が連続で行う対話型鑑賞をしました。私は2番目のファシリテーションを担当しました。事前に、他の2作品のテーマを念頭に入れつつ、ファシリテーションを考えるという練習もしていました。「扉」の作品を私が選んだのは、バイクをテーマした作品が先に選ばれていたので、今回の出展作品を見せてもらう中、違うモチーフの作品にすると、鑑賞の世界が広がるのではないかと思ったからです。展示会場で実際の作品で鑑賞会をするのは初めてで、会場で作品を見たときに、オンラインでみていた作品とは感じるものが少し違いました。オンラインでは、男性の後ろに鉄の扉がそびえたつように見えていたのですが、男性と扉が対峙しているように見えました。鑑賞会は午後だったので、午前中に実際に作品をじっくり見ることができてよかったです。

前日よりも鑑賞者が多く、鑑賞者と作品との距離があり、仕事でプレゼンするのと同じく、鑑賞する場所によって、場の雰囲気は変わるのだなと感じました。作品自体が大きいのと鑑賞者に顔を向けておくため、ポインティングの仕方には気を遣うということと、それに慣れないといけないと思いました。オンラインでは今回の人数ぐらいだと全員の顔を見ることができ、発言していない鑑賞者に発言を促したりできなくはないのですが、対面で全員に発言を促す工夫も考えおくことが必要だと感じました。今回の鑑賞では、男性の落ち着いた顔の表情、シンプルな服装から現在の心境を考えていただき、また扉のさびやNOの文字、外れている掛け金などからの男性の過去の様子や未来の予兆と紐づけた発言をしていただき、これから男性が扉を開けるのか、別の方向へ行くのかという発展的な問いを残して終わりました。3人で回していくので鑑賞時間が気になり、時間感覚を養う必要もあると感じました。

対面での対話型鑑賞をやってみて、作品と鑑賞者からの刺激を身体感覚で受けて、ファシリテーターというよりも一緒に楽しめたように思います。機会を作って修練していきたいです。

春日裕次先生、春日さん、房野さん、2つの鑑賞会で出会った方々、練習会メンバーには大変お世話になりました。