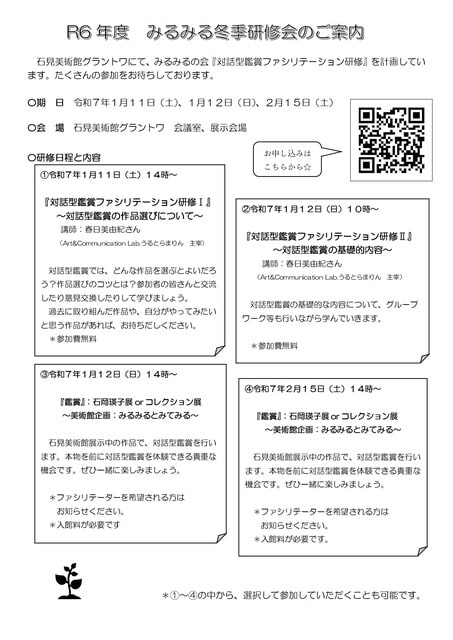

「石岡瑛子Iデザイン」展 「みるみると石岡瑛子を見てみる?」の対話型鑑賞会

https://www.grandtoit.jp/museum/ishioka_eiko_idesign_iwami

日時:2025年2月15日(土)14:00~14:45

場所:島根県立石見美術館

作品:「EXPO'70 日本万国博 日本万国博覧会ポスター(1970)」 石岡瑛子

参加者:16名(来館者12名 みるみる会員4名)

ファシリテーター:津室和彦

アートディレクション:石岡瑛子

EXPO '70 日本万国博 日本万国博覧会ポスター(1970)

1 作品選定について

ちょうど55年前の,EXPO'70のポスターを取り上げた。今年は2度目の大阪万博が控えている。前回1月例会「みるみると石岡瑛子を見てみる?」では,2回の鑑賞会どちらも,女性のビジュアルを用いた商業ポスターを取り上げた。今回は趣向を変えようと思い,みるみるの会メンバーである春日さんに作品選定について事前に相談した。相談する中で,前回の2作が,商業ポスターであることもあり,キャッチコピーが鑑賞に大きく影響を与えることや,さらにまた,特徴的な人物像との組み合わせで強いインパクトがあることを共有した。そこで,今回は,「石岡作品の中では抽象的で,テキスト情報が比較的シンプルなもの」つまり,本作品が適しているのではないかというアドバイスをいただいた。

アドバイスを受け,刺激的な表現も多い石岡作品の中では,一見シンプルなビジュアルと控えめな文字情報で構成される本作品は,多様な解釈も保障されるのではないかと考えた。また,55年前と現在,万博開催前後の,時代の空気がどう違うのかについても話し合えるのではないかという期待をもって選定した。

2 鑑賞会での具体的な発言・とファシリテーターの働きかけ(以下 F:と表記)

●丸い形と桜のようなマークについて

・丸い形について,黒い円が地球赤いのが太陽,そして,円の中には人影がある。

・まるい形は卵,そして前述の人影はEXPO'70の桜のマークではないか。球体には細かい線が描かれている。

・緯線のようで,そこから地球を表すと思う。

・完全な球体ではなく,コンタクトレンズのような球の一部のような感じ。

・丸い線が下から上に積み重なっていく年輪のように見える。

F:年輪のようだということから,考えているのは?

・どんどん広がっていくような感じが年輪のよう。

F:だんだん大きくなっていく,発展していく,広くなっていく。

・丸がたくさんあるが,丸の中心が少しずつずれている。たくさん存在する。

F:そこから連想することは?丸って何?たくさんあるって?

・作品の下部に「調和」という文字がある。調和というと,丸のイメージ。それを形にしたものではないか。

●EXPO70やその時代について

・(前述の)人みたいなものは,前回の(大阪)万博の,桜を模したマークではないか。

・万博とは,各国がパビリオンをつくって出し物をする催し。アメリカは月の石を出していた。

・角度によっては楕円にも見え,単純に見えて実は複雑なものが組み合わさっている。1970年は,いろんな技術がどんどん発展していった。

F:1970年頃って,日本や世界はこんな時代だったんだよって説明してくださる人はいませんか? ※60歳以上の鑑賞者も多いようなので,促しをした。

・当時8歳で,初期型新幹線も生まれて初めて見た。金持ちの乗り物だと思った。

F:オリンピックに合わせて新幹線ができて6年経った頃,日本が発展していった時代だと思うが,みなさん,いかがですか?

・岡本太郎は,その頃,「人類は進歩も調和もまったくしていない」と言っていた。丸も桜もかなり変形している。丸は,赤くて如何にも温暖化のようであり,平和には見えない。「人類の進歩と調和」ということに反感をもった人間がつくったのではないか。

F:これは万博のスローガンだったのですが,言葉とは裏腹なんですね。

・丸いものは完璧なものを象徴するが,それを破壊に向かうイメージ。

F:具体的にはどこから。

・桜が変形していることと,丸の中右下辺りに陰のようなものがある。岡本の言葉と重なる。

F:(桜型の)公式マークと赤い太陽のようなポジティブなイメージがはじめは出ていましたが,今は全く反対の見方が出てきました。それを聞かれて,みなさん,いかがですか?

●調和しているのか? 調和に向かおうとしているのか?

・当時は進歩していった時代だったけれど,光化学スモッグやオイルショック東西冷戦など軋轢があり調和はしていなかった。いろんな意味で歪だった。でも,調和していこうというのがこの時の思いだったのではないか。20世紀の後半を,どうしていこうかというのがあった。いろんな国が大阪に集まるわけだし。

・白地にこの赤,丸,完全に日本だと思う。日本は自信にあふれている感じ。世界を先導していくトップランナーだという。万博をやるぞって,そういう感じ。

・太陽を掲げているというイメージを感じた。後ろのはみ出た雲のような陰のようなものからは,東京オリンピックよりは不穏さも感じる。ただ,やっぱり国としての自信にあふれた元気よさが感じられ,マークも桜で,これはもう「日本」。

F:もしかして,日の丸? →(うなずき多数)

・上の歪んだ桜のマークは,桜のマークの旗がはためいているのかと思った。先ほどの軋轢とか国同士の戦争とかいろいろ問題はあるけれど,万博の日の丸とシンボルマークの旗の下にみんな集まって,一緒にやっていきましょうというメッセージかな。

F:旗が持つシンボル性,自由の女神が持つように人が集まろうということの象徴なんですね。はためく旗にあるマークだから,変形している。

●桜 日の丸 旗 コンタクトレンズ

・コンピュータのない時代に,どうやってこれを描いたかと考えるとおもしろい。

・東京オリンピックではゆるぎない日の丸だった。これは,赤が滲んでいる。

F:ストレートではない?うなずき多数ですが,先ほどから,ズレているとか染み出しているとか円と色がぴったりではない,ということから,何か考えられることはありますか。

・流れを感じる。時代,動きとかを感じる。

F:どのような流れや動きですか?

・いろんな向きにこう・・上から下に流れる感じもあるし,左上から円状に広がっていくような。

F:ああ,波紋のように,年輪のように?動きを感じたりずれたりしているということで考えがあれば,伺いたいです。

・火の玉に見えてきた。日本の国旗ではないかもしれない。太陽があって,人の影のようなものが翼をもっているような感じ。やはり明るい未来に進んでいってほしいという思いが,つくった人にはあるんじゃないか。

F:最初に人の形だとありましたが,ここが翼だと。なるほど!

・万博のマーク,5つの花弁は五大陸を意味するのかな。その五大陸が,一つの中心に集まっている。不協和音が生じたりずれたり染み出したりしているけど,一つに集まっていこうじゃないかみたいな呼びかけにも見える。

F:さっきはひとつ旗の下という話があったが,それと似ていて,ずれているところはピタッとさせたいし,そうしようじゃないかという気持ち。

●期待感と警鐘・警告

・コンタクトレンズのような黒い影に向かって,赤い日の丸みたいなものが,「今から重なるぞという感じ。上の方ではためいているかもしれないものも,レンズの中に今から収まりそうで,収まったら,下のマークみたいな形にしゃきんと収まる。つまり,今まさに円の中に集うぞというその瞬間に立ち会えたのかもしれない。

・日本の国旗を象徴しているといえなくはないかもしれない。白地に赤いのは太陽,竿の上に付ける金色の国旗玉は月,竿の白黒の連続は繰り返すことの象徴だと思う。(※同心円の連続と結びつく発言ではないか。)

・戦後の日本ががんばっていた時代だが,黒いところは,公害など何かについて注意喚起をしている意味があるのかな。

F:伸びる一方だといいながら,片方では公害もあった。気をつけろよという警告や足元を見ろよというメッセージも込められているのかもしれないということですね。

・A版の規格の紙じゃない。

F:そのことから考えられることは

・掛け軸のように敢えて縦長の形にして何かを伝えたいのかも。

●まとめ

F:今日は,丸い形や赤い色線や桜のようなマークについて,日本や世界が前を向いて進歩したいという思いをもって行った万博に向けてのポスターについて,当時の時代の空気や世界情勢も含めながら,皆さんで幅の広いお話ができたのではないでしょうか。

3 振り返り

(1)ファシリテーターとして

具体性が見えづらい作品であることと大人数の鑑賞者がいることから,様々な方向から意見が散発してくることは予想していたので,まずは根拠を確認しつつどんどん発言をしてもらうようにした。出てきた意見をファシリテーターが記憶しておき,間をおいて同種の発言やつながる内容を,改めて扱えたらいいと考え,機会を伺った。

実際,形や色という造形要素とそこから考えられる理念や願い,はっきりと見えない不可思議な部分についての意見交換,万博スローガンとの関係性など,様々な角度で多様性のある発言が続いた。印象的だったのは,「さっきどなたかが言われたように(けれど)・・」と,人の話を受けた発言が多かったことだった。

それらを通底するものを意識し,当時の日本の勢いや万博に向けての機と同時に,日本や世界が抱える課題をも同時に映し出している作品ではないかという話になった。

後述,メンバーから指摘のあった,円が多重になっていることや円の中心が複数あること,「調和」と「完璧」の違いなど,ファシリテーターがもっと発言に敏感でうまく捉えることができていれば,更に深められたかもしれない。

(2)みるみる会員による振り返り

みるみるの会メンバーからは,以下のような意見を得た。

・60年代後半の日本のもっていた勢いを,知識としてはもっていたが,当時を知る人の体験談にリアリティを感じた。

・様々な話が展開していたが,行きつ戻りつしながらも確実に鑑賞が深まっている感覚があった。ファシリテーターが,きちんと以前の関連した発言を拾いながらリマインドしていたので,鑑賞がスパイラル状に高まっていっていた。

・造形的な話と,そこから考える意味合いについての話があり,どちらにも,鑑賞者皆の意識が向いていた。さらに,ポジティブな話題・ネガティブな話題と交互に進んでいき,高度な対話の時間になった。「ああ,進歩と調和だよね」とぺらぺら~と軽く終われない感じになったのは今日の成果だった。最初,ネガティブ寄りの意見がしっかり出たことが,現代の世相を反映しているなと思った。

・丸という形に対して解釈する部分で 調和を表すという話,丸の中心点がたくさんあるという発言も面白かった→これをファシリテーターがどう扱うか注目したが素通りした。

・どんどん言いたいという,鑑賞会によく参加する常連さんが,人の話をじっくり聴いて,自分の考えを練っている様子が感じられた。

・作者のそれまでのデザイナーとしての歴史や成功を経て,万博という大きな仕事を得たという石岡瑛子のキャリアと,今日のこの作品の鑑賞が重なっているように感じた。

・丸という形をめぐる発言をより細かに聴き分け,押さえていくことができたかもしれない。例えば,「コンパスの中心」という発言では,円がたくさんあることで調和を感じたのだろうし,日の丸ともつながる。また,「球体は完璧を表す」という発言では,ファシリは,「さっきの発言とも重なりますね。」と言ったが,ちがう。「完璧」と「調和」は似て非なるものであるという峻別も必要だったのではないか。調和は,いくつかのものがバランスをとる,違いがあることを前提として幅がある。ハーモナイズすることだと思う。完璧とは違う。調和と完璧の違いを取り上げて深めていくこともできたかもしれない。

・私には,中心点がいっぱいあるというのは,不協和音に見えた。同一の中心じゃない。それぞれの中心が,各国の主張だとしたら波紋がぶつかるところなのだが,このポスターでは,うまいことぶつかってはいない。本来相反する流れなりズレだったりが,球なり円なりで,ズレている現状をこの万博で何とかしましょうということかと思った。

・鑑賞会に先立って,グランドルールのひとつで「反対意見を尊重しましょう」が示されたが,それがよいマインドセットになり,ポジティブな意見の後でもネガティブな意見も出て,相反するよい波が起きていた。

・「地球と太陽が重なりつつある」という発言の,つつ,の部分をファシリはスルーしてしまったのではないか。途上にあるというのが大切だった。

・岡本太郎を引き合いにネガティブな話が始まり「破壊」発言に対してファシリがした「スローガンとは裏腹だということですね。」という返しがよかった。スローガンそのままではない現状やズレという課題もあったことに考えがいった。

・「みんなと話したから,わかった。一人では,たどり着けなかった。見え方がどんどん変わった。」などと言っていた参加者がいた。実際,「自分は桜だと思っていたが,人と見ている人もいた」とか,「日の丸だと思っていたが,火の玉と言う人もいるんだ。」など。

・ポジティブとネガティブ,よいものもそうでないものもあるけれども,そこを越えて「カチャン!」と統合されていく感覚があった。

・私は,デザイナーとしては,クライアントが提示したコンセプトに寄せなければならないという苦労もあっただろうと思う。ラフスケッチには,手をつないでいる図案もあったが,使わなかったようだ。完全な円にしなかったところにも問題提起を感じる。現在進行形の課題だと言いたかったのかもしれない。

・スローガンと言いつつ,文字が小さかった。石岡さんの,「進歩と調和はそんなにかんたんなことじゃないよ。」という気持ちが反映されているのかもしれない。

・2025年の今だからこそ,よりおもしろかったのではないか。60年生まれなど,当時を知る人がいたからできた鑑賞。

・体験している人が話すことで,ほかの鑑賞者も作品をよりリアルに感じることができる。

(3)参加者アンケートより

・みるみるの手法はすばらしい。

・不正解はないという言葉に安心した。

・様々な観方があることが体感でき,とてもおもしろかった。他の方の意見に同意したり,首を傾げたりすることで楽しんだ。

・その人となりが一緒に語られると,鑑賞イベントに一体感が生まれそう。

・知識を用いず意見・感想を言うのは難しい。

・予備知識なしで,直感で話をすることも大切と思った。

・知識ではなく,見て感じたものを読み解くことは,日常的にやっているようでできない。

・作品をもう一度見たくなった。この作品を忘れないと思った。