先日行った新宮神社のすぐ西に、難読名の神社がある。「まといわがみ」と読むそうだ。もとは岩上神社といい、927年編纂『延喜式』の中の神名帳に記された「末刀(まと)神社」がここだとして、名称を「末刀岩上神社」と改めたらしい。ただし現在、下鴨神社摂社の愛宕社が末刀神社だと言われている。

石の鳥居(写真上・左)は、ごく新しい。平成の年号が刻まれていた。この石段(写真上・右)は、奥行きが狭く、急勾配。新宮神社と同様、林山の麓に位置しており、石垣の上に拝殿があった。鳥居前の燈籠には、「寛政十年(1798年)」の文字。竿のカーブと風化で、読み取りにくく、読み間違ったかもしれないが。その燈籠正面には「岩上大明神」とあった。

拝殿の向こうには、またしてもさらに急勾配の石段(写真上・左)。その上に、石の柵と小さな祠が見える(写真上・右)。あまりに急な階段で、手すりもないので、上るのは諦めた。先月捻挫した右足が治りきっていないし。

一旦、神社を出て、北西に続く坂道(写真下・左)を上った。それは、南下した宝ヶ池通が高架になっているところをくぐって南へU字に曲がる道で、自転車道として整備された道に突き当たる。その自転車道をしばらく歩くと、北へU字に曲がるところ(写真下・右。高架を振り返って)で、落ち葉散り敷く山道へ逸れると、そこは神社の真上で、先の 柵の中が見える。いいのか、見下ろして・・・とも思ったが。

「岩上」の名から想像した通り、ご神体は平らな大岩だった。

どうやら、この岩には、兵庫の海で霊光を発していたのを勧請したという謂れがあるらしい。古くから漁猟・牛馬の神として信仰されていたとか。

どうやら、この岩には、兵庫の海で霊光を発していたのを勧請したという謂れがあるらしい。古くから漁猟・牛馬の神として信仰されていたとか。

岩を信仰対象とするのは、ごく古い信仰形態。この神社の前には、宝ヶ池公園の立派なこども体育館があり、すぐ傍まで民家も迫っている。この地で古の人々の生が営まれたのが不思議な感じがする。

ところで、この神社のすぐ西に「桜井水」と書かれた湧水がある。社地の石柵から、ほんの10mほどのところだが、そこは湧泉寺の寺地らしい。湧泉寺は、送り火の「法」の文字近く、東山の麓にあるので、少し意外に思う。

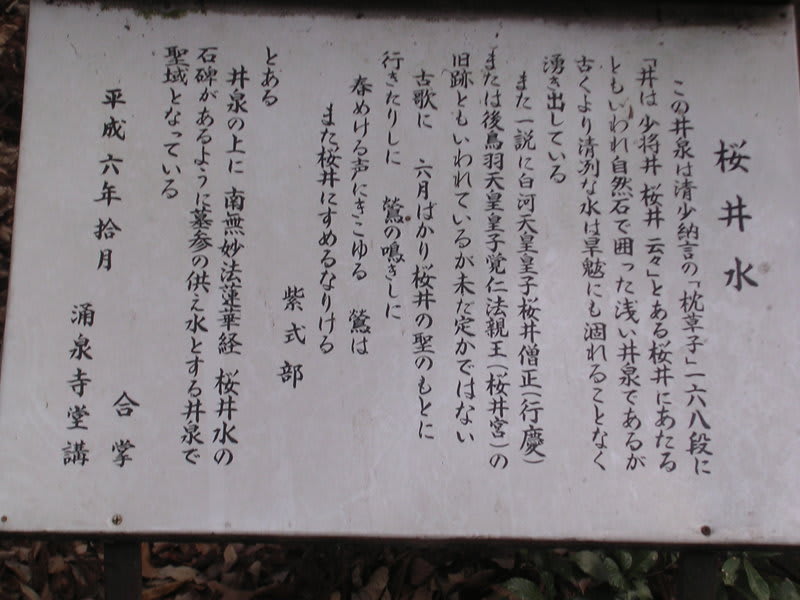

高架道の向こう、西山の山裾には湧泉寺墓地があり、墓参に訪れる人が使う水とのこと。ところが、この湧水の脇にある看板(写真上・中)を読むと、これは枕草子(168段)の言う、9つの名水のうちの一つ「櫻井」。ネットで確認した限り、この段にある名水のうち、現存が確認されるのは白峯神宮の飛鳥井だけらしい。よってここは、「櫻井と推定」に留まる。もし櫻井なら、この緑のネットと工事用バリケードは、無粋。

最後に、末刀岩上神社の神紋を。