今橋の上から東横堀川を下流方向を撮影してみると、阪神高速道路の高架橋と東横堀川の水面が見えます。その先に見えるアーチ橋が「高麗橋」です。土佐堀通りの散策から少し寄り道して高麗橋まで歩いてみたいと思います。江戸時代の京都~大坂を結んでいた「京街道」の起点であった歴史的な意味のある橋なのです。

ズームで撮影した高麗橋ですが、東京の日本橋や京都の三条大橋と同じように江戸時代の日本の大動脈の起点となっていた橋のはずです。その割には車の通行量が全くないわけではないですが、ほとんど見当たりませんし、多くの人たちが行き交っているわけでもないです。日本橋や三条大橋の賑やかさと比べると周囲が静かすぎるというか、ひっそりとしています。

北浜界隈のオフィス街の中を南へ向かうと高麗橋の西詰に出ることができます。橋の名の由来は、古代に朝鮮半島諸国の使節を迎えた「高麗館(こまのむろつみ)」があったからという説と、豊臣秀吉の大坂町割りの際、この辺に朝鮮との交易の拠点があったという説など、多数あります。

現在の高麗橋は片側一車線の道路ときれいに整備された歩道で構成されていて、やはり片側2車線の日本橋や三条大橋と比較するとこじんまりとした感じです。ただ橋自体は真っ白な石造りで堂々としていました。通行量はやはり多くはなく、たまに車が通りすぎるだけです。かつて高麗橋の脇には櫓屋敷があったそうですが、現在の橋のデザインはそれを模しています。

江戸時代に整備された東海道五十三次は日本橋と三条大橋を結んでいる五街道の一つの街道ですが、53番目の大津宿(滋賀県大津市)から分岐する形で、淀川に沿う形で街道が延伸されます。伏見宿、淀宿、枚方宿、守口宿の四つの宿場町が新たに整備され高麗橋が終点となります。「京街道」、もしくは「東海道五十七次」と呼ばれました。

高麗橋が架橋されたのは豊臣秀吉によって大阪城が築城された時であると言われています。江戸時代には東海道の終着である京(京都)と大坂を結ぶ京街道(大坂街道)の起点が京橋から移されて、後には中国街道など大坂と地方を結ぶ街道がこの橋まで延伸された事から、大坂の玄関口として整備されました。

高麗橋の東詰めには阪神高速道路環状線の高麗橋入口が設置されています。

橋の周辺はオフィスビルや中層マンションなどが密集しています。

高麗橋の東詰めにやってきました。現在の橋は昭和4年(1929年)に大阪市の第一次都市計画事業の一環として鉄筋コンクリート製のアーチ橋に架け替えられ、現在に至っています。

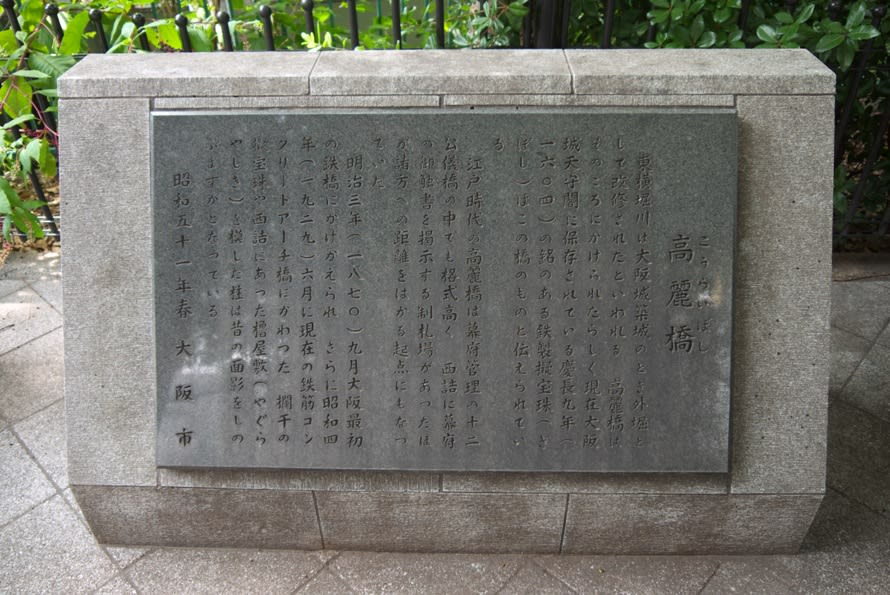

京街道の起点となる東詰めには小さな広場が有り、高麗橋の説明版が設置されていました。京街道のルートはここから八軒家浜、京橋(寝屋川)を通り、淀川の南岸に沿うルートで京都へ向かっていました。

「明治時代になると高麗橋東詰に里程元標がおかれ西日本主要道路の距離計算はここを基点として行なわれた」と記述がありました。

平日の昼過ぎの高麗橋、やはりひっそりとした雰囲気に包まれています。

東詰めから撮影した高麗橋の全景です。高麗橋を渡ってずっと西方向へ進むと堺筋・御堂筋に突き当たります。

再び葭屋橋に戻ってきて土佐堀通りを散策していきます。葭屋橋から西側は銀行や証券会社が多くなります。

この緩やかな左カーブの先には堺筋・大阪証券取引所があります。