昨夜も夜更かししたのでゆっくり寝ていたら、我が甥の長男、和哉君からの電話で目を覚ました。昨日母親に明日行くか?と聞いていたのだが、どうも楽しみにしていた様で、父親似で早起きの彼が「何時に行くの?」と電話してきたのだ。じゃあ10時にと約束したが、30分前に我が家まで上がってきた。

まず車で細野の余野へと向かった。まずは伏見坂を目指す。どうも林道の雰囲気の坂だった。登り初めて15分とかからずに峠へ。そこからの下りはかなりの急坂でまた一昨日までの雨でぬかるみもあり下りは慎重に歩かざるをえなかった。登りの距離は短いが下りは4倍くらいあった様に感じた。それもそのはず、余野の標高は京北の集落の中でも高い方で、帰宅後地図ソフトで計測すると、伏見坂の余野側取り付きで約450mで、大森西町の登り口は約365mだった。林道の雰囲気が大半で趣少なしの感はいがめない。

伏見坂を大森側に下りたところできびきびと動かれるおじいさんに出合ったら、長坂口・大森西町惣墓五輪の墓・茶呑峠の地蔵・伏見坂・茶呑峠を解説するA4一枚のを頂いた。立ち話をしてしまったが、私が「山国の辻村の生まれです」と言うと「おふくろが辻村出身だ」と仰る。大森と辻は茶呑峠を挟んでそれぞれ下ったところにある隣村なのだが、そうか、やはりここでも昔から峠を越えての交流は深かったんだなと再認識した。和哉君、可哀想にに待ちぼうけ。

伏見坂を引き返そうと思っていたが、折角だから雲月坂を越えて余野へ帰ろうと予定を変更し、小野郷方面へ車道を歩き始めた。しばらくすると向こうから来る年配のおじさんに出合う。余野から雲月坂を越えて大森に来られ、これから伏見坂を越えて余野へ行く途中だとのこと。我々と丁度反対に廻るコースを歩いておられることになる。70歳は優に超えられていると見たがスラリとした体型で、地図を片手にしておられ、これはあちこち山歩きを楽しまれているのだなあ、こうありたいと羨ましい思いでその後ろ姿を見送った。

雲月坂の取り付きは案内板もあり直ぐに分かった。軽トラが上るであろう林道が登りの2/3位を占めているが、その後は旧道の雰囲気が残っていた。「続・京北の昔がたり」に「雲月坂の見たもの」という話があり、ここには、峠付近に雲月寺という寺があったこと、周山方面から京や伊勢への道であったこと、余野と大森・真弓の間では縁組みが多かったこと、余野のお百姓は藁を御礼において大森などで貰った下肥の桶を担いでこの峠道を運んだこと等が書かれていて、江戸時代の風景を見ている様な雰囲気を感じる。

さて雲月坂を峠近くにまで上って来て、林道が終わる辺りから旧道の雰囲気が残った道になってくる。その象徴が次の写真で、岩が道を塞いでいるがそこが凹んでいるではないか。おそらく人の手で削られもしたろうが、踏み込まれて凹んだこともあるではと想像する方が楽しい。その両方であって欲しい。

雲月坂の道・道の岩が凹んでいるのが分かるでしょうか

トップの写真が雲月坂峠の風景だが、切り込みも深く古道の雰囲気が残っている。伏見坂越えよりも雲月坂越えの方が歴史を感じさせてくれた。峠を越えると余野へは5分とかからず下りてしまった。

朝サンダイコーでお握りを二つづつ買っていたのだが途中で食べてしまったし、お昼になったので、再び周山で食料を買い込む。小学四年生になる和哉君は食欲も旺盛で、お弁当プラス唐揚げ三つ、サンドイッチ一つを平らげる。彼は毎日片道3km歩いて通学しているから大丈夫だろうと思うが、「疲れたか」と聞くと「別に」との返事なので、まだまだ元気がありそうだと一安心。

筒江の一番奥にある人家から少し進んだところで車を駐め、くねくね上る車道を離れてショートカットする峠越えのルートに入る。ご多分に漏れずこの道も下は荒れているが上に行く程昔の道の雰囲気も出てくる。金属製のワイヤーが道に残っていた。木馬にブレーキを掛ける為のものだろうか。そうだとすればこれは文化遺産だ。15分もかからずに峠に到着。下りは杉林の作業道を常照皇寺方面へと下る。ゆっくり歩いて20分程か。間伐が行き届いた杉林の上には雑木林が残っている。ここは辛夷咲く名所でもある。20分程下ると車道に合流する。5分程休んで下った道を引き返して再び井戸峠を目指すが傾斜が緩やかなので登りも下りと殆ど同じ時間で峠に到着。和哉君ちょっとくたびれてきて休もうと言い出すも、峠まで、と休ませない。ここでちょっと意地悪をして、後ろを歩くと怖いからとずーと前を歩いていた彼を追い越して先に峠へと登った。不満たらたらと不安顔でなんとか後から峠へと追いかけてきた。こうした体験をさすのも良かろうと思う。ガムの包み紙を捨ててもいいかと聞くので、山でゴミを捨てたら二度と連れてこないからなと諭しもした。そういえばこのコースでは車道から家電などの廃棄物が捨てられている箇所が一カ所あった。悲しい風景である。

車道が見えかけた頃、取り付き少し上に駐めてあった車が見えたので、道を外して道無き坂をまっすぐ下りた。和哉君は少し怖がっていたが怖いよと言いながらも何とか着いてきた。アドバイスはするが手は貸さない。折角自然環境豊かな山里に生まれた彼には、山で転んだりしながらの体験をさせてやるのが良かろうと再認識した下見歩行でもあった。彼は今夜はいつもより早くベッドに潜り込むであろう。もう四年生だ。明日から元気で頑張れよ。

今回開設された京北コース全41.8kmのうち、これで我が未歩行箇所は、井戸から黒田へと越える掛尾峠越えと常照皇寺前の光厳の道だけを残すのみとなった。今日の写真は気に入らないので2枚だけで勘弁して頂きたいと思う。金剛山などその数ある登山ルートが写真と解説付きでネットで見ることが出来る。このコースガイドは今後コツコツと進めていこう。芦生の森を歩く様な雰囲気ではないが、このコースは植林で旧道が崩されている部分もあるが、その雰囲気を感じられる部分も多く、時代の変遷を感じながら歩くことが出来るコースであると思う。このあたりは今後コツコツと書いていきたい。道標が整備され誰でも気軽に山歩きを楽しめる様に作り上げられたと思う。

まず車で細野の余野へと向かった。まずは伏見坂を目指す。どうも林道の雰囲気の坂だった。登り初めて15分とかからずに峠へ。そこからの下りはかなりの急坂でまた一昨日までの雨でぬかるみもあり下りは慎重に歩かざるをえなかった。登りの距離は短いが下りは4倍くらいあった様に感じた。それもそのはず、余野の標高は京北の集落の中でも高い方で、帰宅後地図ソフトで計測すると、伏見坂の余野側取り付きで約450mで、大森西町の登り口は約365mだった。林道の雰囲気が大半で趣少なしの感はいがめない。

伏見坂を大森側に下りたところできびきびと動かれるおじいさんに出合ったら、長坂口・大森西町惣墓五輪の墓・茶呑峠の地蔵・伏見坂・茶呑峠を解説するA4一枚のを頂いた。立ち話をしてしまったが、私が「山国の辻村の生まれです」と言うと「おふくろが辻村出身だ」と仰る。大森と辻は茶呑峠を挟んでそれぞれ下ったところにある隣村なのだが、そうか、やはりここでも昔から峠を越えての交流は深かったんだなと再認識した。和哉君、可哀想にに待ちぼうけ。

伏見坂を引き返そうと思っていたが、折角だから雲月坂を越えて余野へ帰ろうと予定を変更し、小野郷方面へ車道を歩き始めた。しばらくすると向こうから来る年配のおじさんに出合う。余野から雲月坂を越えて大森に来られ、これから伏見坂を越えて余野へ行く途中だとのこと。我々と丁度反対に廻るコースを歩いておられることになる。70歳は優に超えられていると見たがスラリとした体型で、地図を片手にしておられ、これはあちこち山歩きを楽しまれているのだなあ、こうありたいと羨ましい思いでその後ろ姿を見送った。

雲月坂の取り付きは案内板もあり直ぐに分かった。軽トラが上るであろう林道が登りの2/3位を占めているが、その後は旧道の雰囲気が残っていた。「続・京北の昔がたり」に「雲月坂の見たもの」という話があり、ここには、峠付近に雲月寺という寺があったこと、周山方面から京や伊勢への道であったこと、余野と大森・真弓の間では縁組みが多かったこと、余野のお百姓は藁を御礼において大森などで貰った下肥の桶を担いでこの峠道を運んだこと等が書かれていて、江戸時代の風景を見ている様な雰囲気を感じる。

さて雲月坂を峠近くにまで上って来て、林道が終わる辺りから旧道の雰囲気が残った道になってくる。その象徴が次の写真で、岩が道を塞いでいるがそこが凹んでいるではないか。おそらく人の手で削られもしたろうが、踏み込まれて凹んだこともあるではと想像する方が楽しい。その両方であって欲しい。

雲月坂の道・道の岩が凹んでいるのが分かるでしょうか

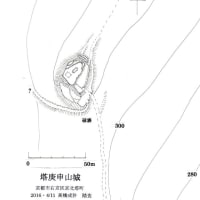

トップの写真が雲月坂峠の風景だが、切り込みも深く古道の雰囲気が残っている。伏見坂越えよりも雲月坂越えの方が歴史を感じさせてくれた。峠を越えると余野へは5分とかからず下りてしまった。

朝サンダイコーでお握りを二つづつ買っていたのだが途中で食べてしまったし、お昼になったので、再び周山で食料を買い込む。小学四年生になる和哉君は食欲も旺盛で、お弁当プラス唐揚げ三つ、サンドイッチ一つを平らげる。彼は毎日片道3km歩いて通学しているから大丈夫だろうと思うが、「疲れたか」と聞くと「別に」との返事なので、まだまだ元気がありそうだと一安心。

筒江の一番奥にある人家から少し進んだところで車を駐め、くねくね上る車道を離れてショートカットする峠越えのルートに入る。ご多分に漏れずこの道も下は荒れているが上に行く程昔の道の雰囲気も出てくる。金属製のワイヤーが道に残っていた。木馬にブレーキを掛ける為のものだろうか。そうだとすればこれは文化遺産だ。15分もかからずに峠に到着。下りは杉林の作業道を常照皇寺方面へと下る。ゆっくり歩いて20分程か。間伐が行き届いた杉林の上には雑木林が残っている。ここは辛夷咲く名所でもある。20分程下ると車道に合流する。5分程休んで下った道を引き返して再び井戸峠を目指すが傾斜が緩やかなので登りも下りと殆ど同じ時間で峠に到着。和哉君ちょっとくたびれてきて休もうと言い出すも、峠まで、と休ませない。ここでちょっと意地悪をして、後ろを歩くと怖いからとずーと前を歩いていた彼を追い越して先に峠へと登った。不満たらたらと不安顔でなんとか後から峠へと追いかけてきた。こうした体験をさすのも良かろうと思う。ガムの包み紙を捨ててもいいかと聞くので、山でゴミを捨てたら二度と連れてこないからなと諭しもした。そういえばこのコースでは車道から家電などの廃棄物が捨てられている箇所が一カ所あった。悲しい風景である。

車道が見えかけた頃、取り付き少し上に駐めてあった車が見えたので、道を外して道無き坂をまっすぐ下りた。和哉君は少し怖がっていたが怖いよと言いながらも何とか着いてきた。アドバイスはするが手は貸さない。折角自然環境豊かな山里に生まれた彼には、山で転んだりしながらの体験をさせてやるのが良かろうと再認識した下見歩行でもあった。彼は今夜はいつもより早くベッドに潜り込むであろう。もう四年生だ。明日から元気で頑張れよ。

今回開設された京北コース全41.8kmのうち、これで我が未歩行箇所は、井戸から黒田へと越える掛尾峠越えと常照皇寺前の光厳の道だけを残すのみとなった。今日の写真は気に入らないので2枚だけで勘弁して頂きたいと思う。金剛山などその数ある登山ルートが写真と解説付きでネットで見ることが出来る。このコースガイドは今後コツコツと進めていこう。芦生の森を歩く様な雰囲気ではないが、このコースは植林で旧道が崩されている部分もあるが、その雰囲気を感じられる部分も多く、時代の変遷を感じながら歩くことが出来るコースであると思う。このあたりは今後コツコツと書いていきたい。道標が整備され誰でも気軽に山歩きを楽しめる様に作り上げられたと思う。

それにしても、京北の山は静かで羨ましい限りです。桜にはまだ少し早いのでしょうか。余野には同級生が居りましたが、一人は亡くなりました。その代わりと言うのは変ですが、宇津の弓槻から嫁いだ同級生が健在です。息子と一緒に暮らしているそうですから、mfujinoさんはもしかして出会っておられるかも。

今回歩かれたコースは、私には未経験の地域です。是非行かねばなりません。それにしても(また同じセリフが出ました)、山道の真ん中にある岩が凹んでいるのは凄いですねぇ。この岩の上を、これ迄に一体何人の人が歩いたのでしょう。気の遠くなるような月日の流れをまざまざと感じます。

それに、木馬のワイヤーが残っていましたか。子供の頃は、よく木馬出しの現場を見に行ったものです。考えれば、桟橋の上をかなりのスピードで重い材木を積んだ木馬を引くのは、相当な技術を要する危険な作業です。たまには大怪我をする人もあった、と聞いています。

今回のmfujinoさんは、甥子さんの教育も兼ねて、実に見事に完遂されましたねぇ。和哉君にとっては、恐らくいつまでも忘れられない一日となることでしょう。それにしても(3度目です)、彼は毎日3キロの道を歩いて通学しているとか。今でも、健全な生徒が居るのだ、と心強くなりました。やがて、アルコールの指導(正しい)も、叔父さんの役務となることでしょう。「春山に二人の心通いおり」(道草)

山のマナーを厳しくしつけておられるところは流石だと敬服します。やがては甥御さんも不法投棄に義憤を感じる好青年になっていかれるでしょう。北山の色々な問題も甥御さんが成人されるころには解決していて欲しいですね。

今日の朝は旧宇津小学校の桜を独り占めにして楽しみましたが、小学校そのものは何か工事が始まっています。多くの人の想い出を壊すような改変が為されなければよいのですが。堤防に延々と連なる桜もまもなく満開ですね。

井戸峠への道で見たワイヤーは懐かしいものでした。ただ道がごろごろとしていまして木馬道の雰囲気が残っていないのが気になります。山に詳しい人に聞いておきます。でももしあれが木馬様のワイヤーだったら是非残しておいて貰う様にしたいと思っています。

あ、和哉君は甥ではなく、甥の長男、即ち我が姉の孫であります。3年間で体も見違える程成長しました。本人は毎日3kmを往復し6km歩いているので、どれ位歩くの?と聞かれて、片道精々2kmかな、とか答えると、簡単簡単と答えていましたが、山道歩きはまだ私の方が元気がありました(^o^)

本文で少し触れました大森で出合ったgentleman、その笑顔といい、話の口調、歩かれる姿、山歩きを愛しておられるのでしょうね、その姿は今も我が心から離れません。あちこち徘徊されている徘徊堂さまも老人と言われる世代になられたらきっとあの人の様な姿になっておられることでしょう。

宇津の桜はもう見応えのある姿でしょうね。大阪城公園、高津神社、桃ヶ池などで、バーベキューの煙もうもうの花見景色、人混みの中を歩く花見などではない花見が出来るのは田舎暮らしの特権かな、と思える様になりました。寒い季節も去り、まさに花やかな季節の到来を祝うには人それぞれの楽しみ方があって良いのでしょうし、こういったスタイルを完全に否定するわけではありません、念の為(^_*) 私は最近は夕方近くの桜の花を見るのが楽しみになって来ました。これも歳のせいなのでしょう。

ゴミの件ですがこれは書き出したら長くなりますのでまたの機会にさせて下さい。