今回はいつもとは趣を変えて、アジアの公害問題と日本企業の関係について考えていたいと思います。

日本などの先進国では、50年代半ば頃から徐々に公害に対する関心が高まり、現在に至るまでに様々な規制が置かれてきました。

しかしその一方で、先進国企業は公害問題に対する認識や規制のない途上国に工場をうつし、公害を再び引き起こしているのです。

こうした規制逃れの公害輸出は、規制のより弱い国へと次々に場所を変えて繰り返され、その被害者は増え続けています。

【公害輸出の悲惨な実態】

日本企業の公害輸出として最も有名な例が、マレーシアARE事件です。

ARE(エイシアン・レア・アース)は、79年に三菱化成が35%出資してマレーシアに設立した会社です。

82年に操業を開始し、マレーシア現地などでとれるモナザイトから、レア・アースを精製していました。

最近ニュースで中国の輸出規制が取り上げられ、注目を集めるレア・アースですが、その精製過程で廃棄物として有害な放射性物質が作られることはあまり知られていません。

ARE事件では、放射性物質トリウムが工場周辺のブキ・メラ村の環境を汚染し、住民の健康被害を引き起こしました。

トリウムは、日本では68年の原子炉等規制法改正により規制され、71年には国内での精製が中止された物質です。

三菱化成は、トリウムの危険性を十分に認識していながらマレーシアに精製工程をうつしたことになります。更に工場の管理体制は、非常にずさんなものでした。

操業開始前に環境アセスメントは行われず、住民はトリウムの危険性を認識しないまま生活を続けました。

トリウムは工場裏手の池に捨てられ、警戒表示もありませんでした。住民は池の周りを日常的に通行し、子供たちがよく遊んでいたといいます。

「肥料として使える」とまで聞かされ、トリウムが入った物質を畑にまいていた住民もいました。

84年埼玉大学の市川教授の調査によると、池の周囲でおおむね自然放射量(100ミリレム/年間)の7~48倍という高い値、最大700倍以上という高い放射線量が検出されました。

現地の住民の被害状況は深刻でした。

87年の健康調査では、ブキ・メラ村の子供たちのうち約半数の者の白血球が正常範囲以下で、残りの者も非常に低いという結果が出ました。

実際に、白血病やその他のガン、水頭症、先天性の障害などに侵される子供が多発しました。

また、健康な母親108人からの200例の出産を調査したところ、15例が流産または新生児死亡という異常出産でした。

こうした状況を受け、ブキ・メラの住民3000人らが立ち上がり、反対運動を展開しました。

最高裁判決では住民側が敗訴しましたが、94年に工場が操業停止したことによって、事実上住民の勝利となりました。

しかし住民の受けた健康的・経済的損失や精神的苦痛は消えません。

【アスベストの例】

規制を逃れるための公害輸出は、レア・アースだけではありません。

アスベストは、日本では75年に初ガン物質として認定され、発ガン性の高い青石綿(クロシドライト)の吹きつけ原則禁止となりました。

これを受けて日本アスベスト(現・ニチアス)は、71年に日本での製造を中止し、韓国に45%出資の合弁会社・第一アスベスト(現・第一E&S)を設立しました。

韓国では88年までアスベストに関する規制は全く無く、第一E&Sは90年に公害が問題になるまで青石綿製品を生産し続けました。そして韓国での規制が厳しくなった91年、今度はインドネシアで合弁会社・ジェイルファジャール社を設立し、白石綿製品の製造を開始しました。

青石綿の使用は不明ですが、トリグラハ社(ジェイル社の親会社)に設備を移して08年時点で未だ製造中であり、更にトリグラハ社は一部を中国に移転したとされます。

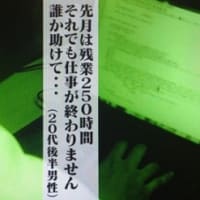

規制を逃れ続けるニチアスの工場の管理は非常にずさんで、労働者たちは十分な説明も無いままの労働を強いられました。

工場内はアスベストが霧のように立ち込めて、前が見えないほどだったといいます。

インドネシアでは、工場の近隣の民家にまでアスベストが降り注ぎました。

しかし住民は「洗濯物が汚れる」と嘆く程度の知識しかなく、被害は拡大しました。

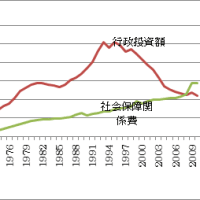

【公害輸出の背景】

なぜ、ブキ・メラ村やアスベスト問題のような悲劇が起こってしまうのでしょうか。

そこには、先進国側、途上国側それぞれの政治的・経済的背景があります。

ARE事件で、企業側はマレーシアへの工場移転について「“国際分業”的な考え方で中間製品の輸入利用をどしどし採用することが公害防止、資源の有効活用の面から見て望ましいことである」と述べています。

要するに、公害を発生させるような原料加工過程は途上国に置き、日本は公害発生の危険がない中間製品を輸入して利益を得ればよいというのが先進国企業の考え方なのです。

ARE事件でも、工場で生産された製品は100%日本に輸出されていました。日本から途上国へのODAも、インフラ整備などを通じて間接的に日本の進出企業を支援しています。

途上国側にも公害の輸入へと向かう要因があります。

第二次大戦後に、東南アジアの国々は次々と独立しました。

しかし、植民地時代のモノカルチャー経済構造が残るもとでの貧困・飢餓に加え、宗教・民族の対立による政治的不安定に悩まされてきました。そこでこれらの状況打開のため、途上国政府は60~70年代にかけて開発独裁を展開しました。例えばマレーシア政府は、AREに工場の土地を提供し、当分の間税金なしという特別待遇を与えていました。このように開発に重点をおき、人権をある程度制約してもやむを得ないという途上国政府の方針が、積極的な公害の輸入を招いているといえます。

このように途上国への海外進出では、製造技術は移転されても、公害防止の技術は引き継がれない特徴があります。

さらに移転先でも同様のことが繰り返され、途上国での被害の再生産が続いているのが現状です。

レア・アースのように私たちにとって身近で無くてはならない製品が、見えないところで途上国の人々の生活や命をおびやかしているのです。

環境問題解決のためには、公害を単なる当事国だけの問題としてとらえずに、自国を含め多国間の問題として考える視点を持つことが重要となります。

<引用・参考文献等>

• 『週刊ダイヤモンド』96(46),123-125

週刊ダイヤモンド編集部 (2008-11-29 ダイヤモンド社)

• 『東南アジアにみる日本の公害輸出と環境破壊 : 海外進出とODAを考える : 国際環境フォーラム』

日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会編( 1990年 日本弁護士連合会)

• 『日本の公害輸出と環境破壊 東南アジアにおける企業進出とODA』

日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会 編(1991年 日本評論社)

• 『環境共同体としての日中韓』

寺西 俊一 監修, 東アジア環境情報発伝所 編(2006年 集英社新書)

• 『ドキュメント 日本の公害 第13巻 アジアの環境破壊と日本』

川名英之(1996年 緑風出版)

• 環境省>地球環境・国際環境協力>国際環境協力>環境協力関連資料>マレーシア編>第2章 マレーシアにおける日系企業の環境対策への取り組み事例<http://www.env.go.jp/

• earth/coop/oemjc/malay/j/contents.html>

• biwako2001 守山セッション<http://www.lake-biwa.net/

• akanoi/biwako2001/forum/forum-malaysia.htm>

• Keio University Shonan Fujisawa Campus 環境政策論 第11回<http://gc.sfc.keio.ac.jp/

• class/2006_22602/slides/11/>

• 厚生労働省>石綿情報<http://www.mhlw.go.jp/

new-info/kobetu/roudou/sekimen/other.html>

• 社団法人 日本石綿協会<http://www.jaasc.or.jp/>