【源季兼】を中心に、周囲を調べてみようと思う。

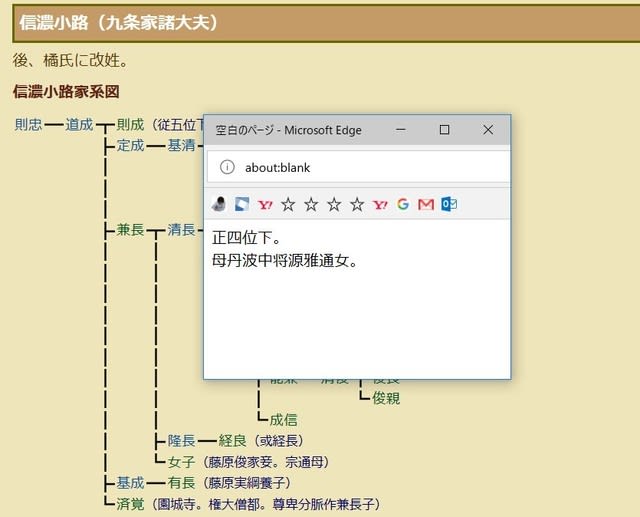

信濃小路(九条家諸大夫)の系図を貼っておく。

国立歴史民俗博物館研究報告, 第 104 号によると、

『信濃小路氏中世前期以来、家司(家僕)として家門との主従関係が強かった醍醐源氏の後裔である。

侍身分の家僕 石井氏東九条御領下司職を相伝する。

室町期より家僕として台頭し唐橋氏とも関係があり「石井三家」に分かれて勢力を伸ばした。

矢野氏.小原氏ともに東九条御領(境内)周辺に所領を持つ勢力。

矢野氏も複数の家に分かれていた。

矢野氏は東九条御領の公文と思われ、室町中期ごろより、小原氏は戦国期(政基期)より家僕としての活動がみえる。

その他「政基公旅引付」に山田,長法寺,馬場.塩野.…』

『唐橋.信濃小路.冨小路,石井氏は家僕の中核的存在として九条家の下にとどまつた。

石井氏を除くといずれの家名も九条亭をとりまく東九条の地名に由来する家僕たちである。

唐橋氏は白川氏(神祇伯家) ,竹原氏,橘氏にも養子,猶子を入れ、彼ら(白川富秀,竹原定雄,橘以緒)も家僕に名を連ねた。』googlebooksより

またweb情報としては、次のようなことが書かれていた。

『九条家諸大夫の信濃小路家。系図としては醍醐源氏盛明親王流とされていますが、江戸初期の宗増の代で橘氏に改姓しています。』

wikipediaでは、

『江戸時代に入ると、元和6年(1620年)九条家の諸大夫であった信濃小路宗増が関白・九条幸家の命令により醍醐源氏から橘氏に改姓し、信濃小路家が橘氏の嫡流とされた。』

季兼の息をもう一人見つけた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/源季広

季兼ー季広ー長俊 となる。

上記のwikipediaよりだが、

季広が藤原定家と同じ兼実の家司であった可能性があるそうだ。

【季兼】の母親は、高階章行の娘である可能性も半分はあるようだ。あとの半分は陸奥守藤原朝元である。藤原実方の息だそうだ。実方は姉か妹に「鈴木重室」に嫁いだ人がいる。